|

Il serait peu réaliste de vouloir situer aux temps antiques la "première" d’une quelconque imprimerie. Même les Chinois et les Coréens qui se disputent l’invention de la première machine à imprimer, ne l’ont fait qu’au VIIème siècle après Jésus Christ.

En Iran, il faut rechercher les premières traces de ce que l’on pourrait considérer comme une imprimerie - ou plutôt une gravure assez ancienne - sous la dynastie achéménide. De cette époque nous sont parvenus des sceaux cylindriques particuliers, appartenant aux nobles satrapes, qui permettaient à ces derniers d’imprimer littéralement leurs titres et leur fonction à la fin des lettres administratives. Il y a d’autre part un élément beaucoup plus général qui nous prouve qu’une certaine forme d’imprimante archaïque devait exister. Il s’agit tout simplement de l’écriture cunéiforme qui servait justement à être gravée à grande échelle. On taillait les lettres en relief sur des tablettes de pierre puis on les imprimait sur des tablettes de glaise molle que l’on mettait ensuite à sécher. Cette méthode a été également utilisée sur les bas-reliefs et les fresques murales dont certaines n’ont pas été taillées dans la pierre, mais bien dans des falaises de terre meuble que l’on a ensuite durcies artificiellement.

- Image de Farâmarz-Nâmeh, 1944

Ce qui est connu sous le nom de l’imprimerie en Perse fit son apparition en Iran au début du XIème siècle lors du règne d’un des rois moghols nommé Gikhâtookhân, sous le nom de "tchao" qui provient, dit-on, du mot chinois "Kau". Ce n’était pas la technique moderne mais cela y ressemblait. A ce sujet, il existe une anecdote délicieuse qui explique l’origine d’une des vieilles expressions de la langue persane. Sous le règne de ce Mongol, le trésor public se vida et une crise économique de grande ampleur eut lieu. C’est à ce moment là qu’un homme qui se disait connaisseur des choses de la Chine proposa au grand vizir du roi, un certain Sadr Jahân Ranjânî, d’imprimer du papier monnaie comme il était coutume au pays du dragon. Cette proposition fut acceptée par le roi, qui manquait cruellement de fonds, et quelques temps plus tard, un édit du souverain interdi l’usage des monnaies d’or, d’argent et de métaux divers, et ordonna la mise en circulation du papier monnaie. C’est dans ce but qu’une machine à imprimer, fabriquée selon le modèle chinois et nommée "Tchâv Khâneh", fut mise en service et imprima le "tchâv mobârak", l’argent béni, que l’on mit de force sur le marché et que le peuple accepta de très mauvaise grâce, car cet argent ne redressa aucunement la situation économique désastreuse. Ainsi, après plusieurs décennies de révoltes incessantes dont la plus importante fut celle de Tabriz, le roi fut obligé de révoquer cet édit, mais il y avait déjà fort longtemps que le peuple en colère avait surnommé le ministre "Tchâvnan" le copieur, qui voulait dire "le trompeur" dans l’argot populaire. Ce mot entra dès lors définitivement dans la langue persane et aujourd’hui, ces vieux mots se référant à l’imprimerie tels que le verbe "tchâpidan", qui signifie voler, ont un sens négatif.

L’on comprend donc pourquoi les Persans, qui avaient fait connaissance au XIème siècle avec la technique de l’imprimerie chinoise, ceci près de quatre siècles avant l’Occident, firent preuve d’un tel désintérêt à son égard.

- Image du Livre de Mokhtâr, unique livre imprimé sur bois entre les années 1848 et 1890, Téhéran, 1882

Il fallut attendre le XVIIème siècle pour qu’un nouvel intérêt pour cette technique moderne ressurgisse en Iran, de la part d’un savant iranien en voyage d’étude chez les Ottomans. Ce dernier se rendit compte de l’importance de l’imprimerie, et par conséquent, il revint au pays avec une machine assez rudimentaire et loin des derniers cris en matière de l’art, pour imprimer en 1659 un premier Coran à Tabriz, qui ne fut malheureusement pas réédité. Les chercheurs ont donc longtemps considéré le Livre de Zabour de David, qui fut imprimé après ce Coran, comme le premier ouvrage imprimé de l’Iran. Le Livre de Zabour avait été imprimé par les Arméniens du quartier Jolfa d’Ispahan, artisans chrétiens qui avaient émigré dans cette capitale que le roi Shâh Abbâs le Grand voulait belle grâce à eux. Après cela, un nouveau livre persan fut imprimé en 1682 à Leyde et en Iran. La première imprimerie à être officiellement considérée comme telle fut mise en service à Ispahan par les missionnaires chrétiens de l’ordre des Carmes Deschaux, qui possédaient deux comptoirs, l’un en Syrie et l’autre à Ispahan. Cette imprimerie fut inaugurée à Ispahan dans la cour de leur église et très vite le peuple la nomma la "Basme Khâneh", surnom qui désignait l’imprimerie depuis l’ère moghole.

Trente cinq ans plus tard, les Arméniens d’Ispahan fondèrent une seconde imprimerie dont le premier ouvrage existe toujours. Il s’agit d’une version de l’Evangile en arménien.

L’ouverture de cette imprimerie ne fut pas suivie par d’autres dans les décennies qui suivirent, et même si il y eut divers projets, tous restèrent à l’état de plan jusqu’au règne de Fath ’Alî Shâh. A cette époque, le dauphin, Abbâs Mirzâ, homme éclairé - du moins plus moderne que les autres Qâdjârs-, soutint la mise en service d’une imprimerie à Tabriz et cette dernière, la première à lettres de plomb typographiques, fut inaugurée en 1817 sous la direction d’Aghâ Zeynol’abedîn Tabrîzî. Cette même année, la publication, en lettres arabes, dans cette maison, du Traité de Victoire d’Abolghâssem Ghâem Maghâm lança la généralisation de l’édition en Iran. Douze ans plus tard, Abbâs Mirzâ envoya Mirzâ Jaafar Tabrîzî à Moscou pour apprendre les techniques de la publication et acheter une imprimante sur pierre. Cette même année, le dauphin demanda également à Aghâ Zeynol’abedîn Tabrîzî de venir s’installer à Téhéran. Ainsi fut fait et ce dernier publia à Téhéran le célèbre Coran Mo’tamedî sous la direction de Mo’tamedoddoleh. Au même moment, le Traité de Hosseynieh était publié à Ispahan et le Coran à Shirâz. En effet, entre l’ouverture de la première maison d’édition à Tabriz et l’ouverture de la seconde à Téhéran, la plupart des grandes villes s’étaient également dotées de leurs propres imprimeries.

- Couverture du Recueil de Youssef et Zoleykhâ, attribué à Ferdowsi, 1941, Téhéran

Il aurait lieu de parler ici d’un des pionniers de l’imprimerie en Iran, un homme dont le labeur en la matière fut considéré pendant longtemps comme une fantaisie pour des raisons politiques mais également scientifiques puisque les chercheurs n’arrivaient pas à trouver les preuves du travail de cet homme. Il s’agit de Mirzâ Sâleh Shîrâzî, l’un des premiers journalistes "engagés" de l’Iran et sans doute le premier à avoir découvert le pouvoir de la presse.

A l’époque où la première maison d’édition iranienne ouvrait ses portes à Tabriz pour publier quelques mois plus tard le Traité de la Victoire et le Traité du Courage, Mirzâ Sâleh Shîrâzî poursuivait ses études dans l’Angleterre victorienne et moderne et faisait connaissance avec les principaux thèmes du modernisme. C’est en Angleterre qu’il se rendit compte de l’importance des médias dans la vie publique et qu’il décida de donner corps à son rêve de devenir journaliste. Il apprit donc les techniques de la presse et du journalisme et rentra en Iran avec l’intention d’y fonder sa propre maison d’éditions. C’est pourquoi, après avoir travaillé à Londres pour l’éditeur anglais Dunce, il revint en Iran en 1855 en rapportant les machines et l’équipement nécessaire pour fonder une publication.

Après son retour de Grande-Bretagne, Abbâs Mirzâ l’employa comme conseiller et traducteur et il est très probable que l’envoyé du dauphin à Moscou et le fondateur de la maison de presse téhéranaise, Mirzâ Jaafar aient été frères. Après cela, dix huit ans s’écoulèrent avant que Mirzâ Sâleh ne fonde sa célèbre maison d’édition et son journal, où il employa les grands esprits critiques de son époque et qui eut une si grande influence sur la Révolution constitutionnelle. Malgré son évidente opposition au gouvernement, l’étendue de ses connaissances et de ses capacités en faisait un administrateur modèle, dont les qâdjârs n’hésitèrent pas à se servir et il fut donc un conseiller écouté, surtout en matière de politique étrangère. Mais sa grande passion était la presse, à laquelle il consacrait tout son temps libre. Il ne manqua jamais de visiter les imprimeries des pays étrangers où il était envoyé en mission. Il acheta ainsi deux machines en Angleterre et deux autres en Russie. L’existence de sa maison d’éditions fut longtemps remise en cause par les chercheurs jusqu’à ce qu’un superbe exemplaire ouvragé et orné de gravures du Golestân de Sa’adî, publié chez lui, soit découvert. Malgré cela, l’on dispose de très peu d’informations concernant cette maison d’édition. L’on sait simplement que Mirzâ Sâleh la transféra à Tabriz où il édita l’unique livre imprimé du règne de Mohammad Shâh.

Pour en revenir à l’imprimerie elle-même, il faut ajouter que même si au départ, la typographie et les lettres de plomb étaient utilisées, il fut décidé que la technique changerait. Après cela, très vite, la gravure ou l’imprimerie sur pierre remplacèrent les lettres de plomb. Ce changement eut une influence non négligeable sur le peuple, qui, ayant pu espérer s’alphabétiser grâce à la presse généralisée, retomba pour quelques décennies dans l’analphabétisme.

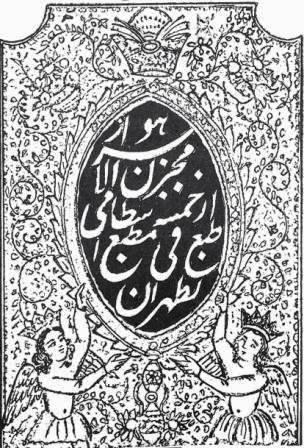

- Couverture du Recueil de Makhzan-ol-Asrâr de Nezâmi, 1922, Téhéran

A la fin du XIXe siècle, le roi Nassereddin qui se rendait en Europe, fit escale à Istanbul où il acheta une machine moderne dotée de lettres persanes, arabes et latines, pour le prix de 555 lires ottomanes. Il envoya cette machine en Iran où elle resta trois ans sans servir jusqu’à ce qu’un français, le baron Louis de Norman, obtienne le privilège d’un journal à Téhéran et s’en serve. En ce temps-là, malgré les efforts d’une minorité soucieuse du peuple, qui avait su voir dans la presse une arme puissante au service des droits de la nation et du progrès, peu considéraient l’imprimerie comme une invention importante. Pour la plupart des courtisans, elle restait une fantaisie royale.

Il a donc fallu attendre le début du XXème siècle et les profondes modifications qui commençaient à ébranler la société iranienne, entrant pesamment dans la modernité, pour que la presse trouve une place importante et joue un rôle unique dans la propagation des idées révolutionnaires qui conduisirent à la Révolution constitutionnelle de 1903.

Le mouvement intellectuel qui sut le premier reconnaître la place de la presse et son pouvoir sur l’opinion publique, dont elle doit être le porte parole éminent, ne conduisit pas uniquement à l’établissement d’une monarchie constitutionnelle en Iran après vingt cinq siècles d’absolutisme, mais eut également un impact remarquable dans les pays voisins de l’Iran, de la Russie à l’Inde, qui connurent également très tôt des bouleversements politiques profonds nés de la prise de conscience, grâce à la presse, d’une opinion publique qui se vit, pour la première fois, comme une entité capable d’agir sur sa destinée politique.