|

Rencontre avec Hâdi Afarideh, réalisateur d’un court-métrage sur l’art de la narration populaire iranienne :

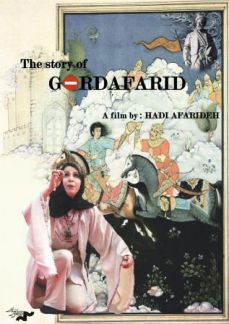

L’histoire de Gordâfarid

Quel a été votre parcours ? Vous avez d’abord étudié le théâtre puis le cinéma ; comment êtes-vous passé de l’un à l’autre ?

Ma famille a un goût pour les arts. Mon petit frère est par exemple musicien. Mon grand-père aimait beaucoup le théâtre. Avant la Révolution, il allait régulièrement à Lâleh-Zâr, le Broadway iranien, voir des pièces de théâtre avec ma mère et moi-même.

J’ai fait mes études au lycée technique (honarestân) de la radio et la télévision d’Iran, qui s’appelle le lycée Kamâl-ol-Molk. A côté des cours, j’ai également appris le théâtre de façon expérimentale, en organisant de petits évènements artistiques dans les centres culturels de quartier ou dans les mairies.

- Affiche du film L’Histoire de Gordâfarid

A partir de 1377 (1998), j’ai travaillé quatre ans aux côtés de Ghotbeddin Sâdeghi au Théâtre de la Ville de Téhéran, en tant qu’assistant directeur de la mise en scène. J’ai en quelque sorte effectué mon service militaire en années de théâtre.

Comment en suis-je arrivé au cinéma ? Enfant, j’adorais Charlie Chaplin. Je me déguisais comme ses personnages, avec ses moustaches… Il y a d’ailleurs une photo où, tout petit, j’essaye de rentrer dans l’écran de télévision.

Depuis 1380 (2001), je réalise surtout des films mais je continue à participer à des projets théâtraux. Le théâtre demeure mon principal loisir. A Téhéran, il n’existe aujourd’hui que très peu de troupes de théâtre professionnelles : pas plus de cinq ou six. Les difficultés administratives ou financières sont nombreuses.

En fait, j’en suis arrivé à penser que le documentaire cinématographique est devenu le nouveau langage littéraire, sous une forme figurative, de la jeune génération iranienne. Avec les courts-métrages surtout, les messages sont plus clairs et percutants.

Quel a été votre premier film ?

Nârendji. Ce mot signifie la couleur orange.

C’était à propos d’un balayeur de rue. Les balayeurs sont vêtus d’un uniforme orange en Iran. Le film est sans dialogue, silencieux.

Ce balayeur était-il afghan ?

Non, iranien. Il est vrai que la majorité des balayeurs de rue en Iran sont afghans car les salaires sont bas. Mais le scénario portait sur un jeune balayeur iranien du même âge que moi. Il ne travaillait que la nuit. Tout à sa tâche, il pensait à plein de choses. Il imaginait : « Comment trouver une femme et me marier… ? » Mais la nuit, on ne voit personne dans les rues, surtout pas de femmes.

- Hâdi Afarideh

Vous avez tourné la nuit ?

Oui, uniquement la nuit. Et la lumière des lampadaires était orange. L’atmosphère générale était totalement baignée de la couleur orange. J’ai pensé à Sigmund Freud et au fait que, selon lui, la couleur orange influence particulièrement l’humeur et exacerbe la sensibilité.

L’Histoire de Gordâfarid est votre dernier court-métrage ?

Oui. Je l’ai tourné il y a un an et demi. C’est mon huitième court-métrage depuis 1380 (2001). J’ai reçu en fait un prix qui m’a permis de tourner Gordâfarid. En 1385 (2006), un concours avait été organisé grâce au Centre du film documentaire et expérimental de Téhéran et à la Maison du Cinéma. Chaque ville d’Iran devait sélectionner son champion. J’ai été choisi pour représenter Téhéran. On a travaillé pendant un mois aux côtés de grands cinéastes comme Khosrow Sinâ’i, Mohammad Rezâ Aslâni, et j’ai produit Une cérémonie matinale qui a été récompensée.

L’idée de réaliser un film sur les traditions narratives iraniennes ne m’est pas venue à ce moment-là, j’y pensais bien avant, dès l’époque où j’ai appris le théâtre. J’ai pensé qu’il fallait faire quelque chose sur l’art de nos conteurs, qui est en train de disparaître. Or cette pratique est très ancienne dans notre pays. Ce film tend à rendre hommage à nos conteurs et à, tout du moins, sauvegarder cet art sur une bobine de cinéma.

- Morshed Maddâhi

Quand vous avez étudié le théâtre, on vous parlait des pratiques des conteurs ? Faisaient-elles partie des références citées ?

Nos professeurs nous en parlaient, mais très peu. Le plus important livre sur notre culture théâtrale, traditionnelle et moderne, a été écrit par Bahrâm Beizâ’i : Le spectacle en Iran (namâyesh dar irân), publié aux éditions Rowshangarân.

La plupart des livres que nous avons sur le théâtre sont des traductions d’ouvrages étrangers, notamment européens. Ils sont très bien mais il est nécessaire aussi d’avoir des livres sur nos propres pratiques théâtrales. En Iran, on travaille sur Beckett, Shakespeare ou Marguerite Duras, et on oublie les sujets qui sont propres à notre culture.

Il est vrai que la narration traditionnelle ressemble au théâtre épique de Brecht. Il y a la même mise à distance sur scène. Dans une pièce de Berthold Brecht, un acteur peut se mettre de répondre au téléphone alors qu’il est en train de jouer. Dans le naqqâli, c’est pareil. Au milieu de la performance, il est possible que le conteur s’arrête et s’adresse à quelqu’un : « bonjour, ça va ? Ton père va bien ? Et ta famille ?... ». Ce que Brecht a théorisé au XXème siècle existait déjà en Iran depuis l’époque safavide. La valeur de ce théâtre traditionnel est donc très importante mais malheureusement cette pratique disparaît.

Enfant, avez-vous le souvenir d’avoir vu et écouté des conteurs ?

Non, pas du tout. Mais certains vieux conteurs, comme Morshed Valiollâh Torâbi, qui est dans mon film, ont joué en Iran lors de Festivals de théâtre, comme le Festival Fadjr (« aurore »), dans les années 1377-78 (1998-1999).

Morshed Valiollâh Torâbi est le premier conteur qui apparaît dans votre film. Est-il considéré comme un des plus importants conteurs iraniens ?

Oui. Sous Mohammad Rezâ Shâh Pahlavi, avant la Révolution, l’art de la narration traditionnelle était subventionné. Morshed Valiollâh Torâbi a pu alors jouer en France par exemple. J’ai vu une photo où on le voit au pied de la tour Eiffel. Il est très connu. Il a été aussi un des enseignants les plus célèbres du naqqâli. Son propre professeur était un personnage important : Hadj Hossein Bâbâ-ye Meshkini. Le père de Morshed Valiollâh Torâbi était acteur de ta’zieh (ta’ziehkhân), autre forme de narration traditionnelle consacrée à l’histoire religieuse de l’Imam Hossein. Morshed Valiollâh Torâbi est le dernier à conter à la manière safavide. Même Gordâfarid, son élève, ne joue plus de manière classique. Elle effectue des performances modernes.

- Morshed Valiollâh Torâbi

Que signifie « le naqqâli sous une forme classique » ?

C’est le théâtre traditionnel pratiqué par Morshed Valiollâh Torâbi, sans musique ni supports visuels. Car la narration populaire iranienne a plusieurs formes. La narration classique, dans le folklore iranien, est apparentée au théâtre mais est exécutée par un seul individu (the’âtr-e taknafari). Ce que joue ce naqqâl est basé sur un texte appelé « toumâr ». Le mot « toumâr » signifie en persan « rouleau de parchemin ». Ce texte est construit à partir de livres iraniens anciens, comme le Shâhnâmeh (« Livre des Rois ») de Ferdowsi, les recueils de Mowlânâ, les histoires de Mollâh Nasreddin. Les relations avec la littérature persane et les récits religieux sont nombreuses. Un seul individu peut jouer jusqu’à 20 ou 30 personnages. Ce qui est intéressant est la puissance d’expression du conteur. Il construit ses personnages grâce à sa voix. L’interaction avec le public est continue. Lorsque le spectacle commence, les gens présents oublient qu’ils ont leur verre de thé à la main ou qu’ils viennent d’allumer une cigarette. A l’époque safavide, les conteurs jouaient dans la rue et les marchands venus d’Irak ou d’ailleurs les écoutaient et reproduisaient leurs histoires en langue arabe dans leurs propres pays.

Gordâfarid adapte, quant à elle, une tradition qui, jusqu’à présent, n’était pratiquée que par des hommes. Elle arrive à capter l’attention des spectateurs comme les anciens conteurs. Mais Gordâfarid est une conteuse moderne car elle écrit les histoires qu’elle raconte de manière très académique, à partir de manuscrits de la Bibliothèque nationale iranienne.

Quelles sont les autres formes de la narration populaire iranienne ?

Morshed Maddâhi apparaît en second dans mon film, après plusieurs minutes consacrées à Morshed Valiollâh Torâbi dans sa maison de la ville de Rey. Morshed Maddâhi pratique un autre type de narration traditionnelle, le pardehkhâni ou souratkhâni. Il relate des histoires en se basant sur des pardeh, des rouleaux de toiles peintes. Il dit : « Lui que vous voyez là, c’est Sohrâb… » ; « Et elle, c’est Manijeh, fille d’Afrâsiyab… ». J’aimerais faire porter mon prochain film sur ce type de narration.

Cet homme avec un turban, Pour-Attâhi, que je filme ensuite en train de jouer du târ, pratique encore un autre genre de narration, musicale cette fois-ci, appelée qavvâli. C’est une forme de déclamation basée sur une mélodie, qui est accompagnée par des instruments de musique. Elle est très répandue dans le Khorâssân.

Je filme également la famille Abbâspour, appartenant à la tribu bakhtiâri, dans un village appelé Kolaki situé au Sud-Ouest de l’Iran. Tour à tour, le grand-père, le père et le jeune fils chantent le Shâhnâmeh. Le jeune garçon m’a dit que si le Shâhnâmeh n’avait pas existé, ils parleraient entre eux la langue arabe. Cette tradition narrative est donc très importante pour eux. Dans les villes, les pratiques du naqqâli ont presque complètement disparu. Mais dans les villages, la tradition demeure encore parfois très vivante.

- Morshed Morâdi

L’autre conteur que vous citez dans votre film et qui me semble important, c’est cette femme, dont on apprend qu’elle était aveugle…

C’est Belqheys, qui a vécu à l’époque de Rezâ Shâh Pahlavi (1925-1941). Elle se plaçait près de l’arrêt du train qui reliait la ville de Rey, au Sud de Téhéran, au palais de Niâvarân, tout au nord, au pied des montagnes. Elle nouait son tchâdor autour de ses épaules et chantait des histoires dans la rue. Cette forme de narration s’appelle le vâgouyeh. Les gens lui donnaient un peu d’argent. On la laissait faire car elle était aveugle. Cette femme est la mère de la chanteuse iranienne Soussane, qui était très célèbre dans les années 1340 (1960). Après la Révolution, elle a émigré aux Etats-Unis, où elle est décédée.

A la fin de votre film, vous montrez également des archives cinématographiques. On peut voir d’autres anciens conteurs. Qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ?

Toutes ces archives datent des années 1340-1350 (1960-1970), à l’époque Pahlavi. J’ai mis six mois à les collecter. Nous avons regardé beaucoup de bandes entreposées au Centre des Archives Cinématographiques Nationales avant de trouver quelques minutes sur ces conteurs.

Dans une de ces premières images d’archive, la caméra avance en travelling. Un homme est assis dans une maison de café. D’autres sont en train de fumer le narguilé. Des peintures populaires de type maison de café et des décorations en miroirs ciselés, tapissent le mur. Cette maison de café téhéranaise, décorée à la manière safavide, n’existe plus. Elle était située près de la place Shoush. L’homme est en train de raconter l’histoire tragique de Rostam et Sohrâb. (yek dâstân-e por âb-e tchashm, « une histoire pleine de larmes »).

Nous ne connaissons pas du tout le nom de ces conteurs. Ils étaient nombreux dans les années 1340-50 (1960-70). Les conteurs les plus connus à l’époque étaient issus de quelques régions, où l’enseignement du naqqâli était particulièrement développé : de Téhéran, de la ville de Rey, d’Ispahan et des tribus bakhtiâri.

Parmi ces images d’archives, je ne connais le nom que d’un seul conteur : Morshed Morâdi, très célèbre, qui est filmé torse nu dans une zourkhâneh (gymnase traditionnel). Il chantait les poèmes du Shâhnâmeh accompagné de son zarb (tambour traditionnel) dans les zourkhâneh. Pendant que les athlètes s’entraînaient, Morshed Morâdi rythmait et chantait les histoires épiques des héros de Ferdowsi pour leur insuffler de la force. Après la Révolution, il est parti en Allemagne, où il s’est éteint peu de temps après.

A propos des accessoires des conteurs, quel est ce bâton en bois qu’ils tiennent parfois en main ?

Un élève ne devient conteur que quand son professeur lui donne sa canne. Cela signifie que l’élève est à son tour habilité à enseigner le naqqâli. Dans mon film, lorsque Morshed Valiollâh Torâbi donne sa canne à Gordâfarid, cela veut dire qu’il l’accepte, même en temps que femme, à faire partie du cercle des conteurs.

Dans les récits, la canne peut servir à symboliser un vieux personnage, mais aussi à représenter un personnage auquel on s’adresse, ou une arme, ou même encore un cheval…

- Gordâfarid. Extrait du film L’Histoire de Gordâfarid, 2008

Chez Morshed Maddâhi, on voit une multitude d’objets accrochés au mur. Quels sont-ils ?

Ce sont des accessoires utilisés lors des représentations du naqqâli mais aussi du ta’zieh. On remarque par exemple une matraque.

Vous qui avez fait du théâtre, les gestes de scène du conteur sont-ils très différents de ceux d’un acteur ?

Au théâtre, il y a de la lumière artificielle, des costumes, des décors… La narration populaire s’insère, quant à elle, au cœur de la vie quotidienne, parfois sans aucun artifice extérieur. Le conteur recrée par lui-même tous les effets de scène, notamment sonores. La voix est très importante : le conteur imite le bruit du cheval qui galope, les plaintes de quelqu’un qui meurt, le tir d’une flèche. Le cheval de Rostam s’appelle Rakhsh. Le conteur entre parfois dans la peau de Rakhsh et imite physiquement et de façon sonore un cheval.

Le conteur décrit même parfois des objets avec son corps… Comme si l’art corporel du conteur était figuratif…

En effet, la narration populaire ressemble à une pantomime accompagnée de dialogues.

Votre film semble balancer entre deux extrêmes : entre les jeunes iraniens qui n’ont plus actuellement qu’une idée très floue de leur culture populaire ou nationale et Gordâfarid, qui adapte aujourd’hui avec talent les histoires du patrimoine populaire iranien.

Doit-on considérer que la narration traditionnelle est en voie de disparition ? Ou ne serions-nous pas plutôt confrontés, depuis l’entrée en scène de Gordâfarid, à une phase d’adaptation de ces pratiques traditionnelles à la société contemporaine ?

Après la Révolution, il était difficile de pratiquer le théâtre, sous toutes ses formes, traditionnelles ou modernes, notamment dans l’espace public. La censure était très forte.

Je pense également qu’il n’a pas été inculqué à ma génération la nécessité de porter un regard sérieux sur notre culture populaire. Les loisirs des jeunes ont beaucoup changé… Toutes ces raisons ont contribué à l’effacement de nos pratiques narratives séculaires. Mais je ne voudrais pas m’enliser dans le constat désespéré et nostalgique de la disparition. Je voudrais que, grâce à mon film sur Gordâfarid, on pense au futur.

|