|

Anish Kapoor,

Léviathan ou la sculpture au-delà d’elle-même

Grand Palais, Paris, 11 mai-23 juin 2011

- Le Léviathan d’Anish Kapour au Grand Palais

Monumenta

Momumenta est une manifestation artistique récente, inaugurée en 2007, qui se tient dans l’immense nef de pierre, de verre et d’acier du Grand Palais, à Paris. Il s’agit d’un bâtiment Art Nouveau, construit pour l’Exposition Universelle de 1900 et qui, au fil des années, a accueilli une grande diversité de manifestations, tels des salons commerciaux (Salon de l’automobile ou Salon des arts ménagers, par exemple) mais aussi et surtout des foires et des salons d’art contemporain, comme la FIAC. Monumenta, coproduite par le Ministère de la culture, la Réunion des Musées Nationaux et un certain nombre de mécènes, a pour règle d’inviter un artiste à la notoriété établie à créer une œuvre spécifique pour ce lieu. Ainsi, Anselm Kieffer, Richard Serra et Christian Boltanski ont précédé Anish Kappor. Chacun de ces artistes a œuvré en fonction de son art et les résultats ont été plus ou moins convaincants, selon la capacité de chacun de ces artistes à penser une œuvre dans un contexte imposé, lequel pèse fort lourd en termes de présence architecturale typée Art Nouveau… et de très grandes dimensions : plus de 13 000 m², 200 mètres de long, une verrière dont le dôme atteint 40 mètres de hauteur. Quel que soit le degré d’innovation de chacune des œuvres réalisée dans le cadre de Monumenta, le public est venu nombreux, attiré sans doute par la promesse de découvrir des œuvres exceptionnelles autant que drainé par une médiatisation efficace. Le résultat est donc positif quant à créer un événement où un public, élargi au-delà de celui de l’art contemporain, rencontre des formes de cet art nécessairement plus percutantes que celles que peuvent montrer les galeries parisiennes, caractérisées par leurs petites dimensions ou encore celles que montrent les foires d’art où la tendance dominante est de montrer des pièces de formats restreints. Ici, quel que soit l’intérêt porté à l’œuvre réalisée dans le cadre de Monumenta, le fameux rejet de l’art contemporain me parait ne pas pouvoir s’effectuer si aisément, car la monumentalité, la présence physique, l’impact et la prégnance des œuvres y sont pour beaucoup.

- Vue extérieure du Léviathan d’Anish Kapour

Léviathan, tel est le titre de l’œuvre réalisée par Anish Kapoor

- Anish Kapour dans le Grand Palais

Cet artiste est né à Bombay en 1954 ; il s’est rapidement installé à Londres où il conduit depuis lors une fort brillante carrière dans un domaine issu de la sculpture, plus précisément celui d’un art tridimensionnel inscrit dans l’espace. La sculpture, en effet, et comme beaucoup des disciplines des arts visuels, a évolué vers un certain nombre de pratiques dont les limites sont perméables et interfèrent avec par exemple l’architecture, l’installation, l’assemblage. Aujourd’hui des artistes créent des œuvres tridimensionnelles immatérielles, et/ou éphémères, interviennent dans le paysage, mêlent matériaux lourds et projections vidéo, sculptent la lumière et le temps, le corps vivant et les végétaux. La sculpture en tant que discipline définie par l’Académie n’est plus qu’une possibilité parmi celles qui se sont développées depuis Dada, au début du XXe siècle. Anish Kapoor œuvre de manières différentes, dans la continuité par exemple de Marcel Duchamp avec l’usage qu’il fit de la poussière, en continuité et proximité aussi d’Yves Klein et Wolfgang Laib pour ce qui est du rapport à la couleur et plus précisément au monochrome. Chez Yves Klein, artiste d’un certain absolu avec ses monochromes bleus YKB, la couleur est celle des origines, pure et faite de pigments, elle est là, s’expose, mate et charnue en même temps que fragile et immatérielle. Chez Wolfgang Laib, d’une autre génération de celle d’Yves Klein, proche de celle d’Anish Kappor, la très longue quête du pollen dans les prés en fleurs est aussi essentielle que ce qu’il expose, par exemple le petit tas de pollen jaune, donc monochrome, installé en forme de cônes, dans un esprit très Minimal art et en même temps marqué par Arte Povera et certains aspects du Land art. Le monochrome chez Anish Kapoor est loin du monochrome de Rodtchenko ou de Hans Richter car ici ce n’est ni une surface, ni un objet peint, le pigment en poudre est là, prépondérant, fondateur de l’œuvre, dans sa précarité, dans sa fragilité. Alors que le monochrome peint est plutôt image d’un certain absolu, image d’un ailleurs et d’un espace indéfinissable, les monochromes de Klein et de Kapoor ont une présence physique immédiate qui les prive de toute potentielle dimension fictionnelle. La contemplation des œuvres monochromes est certes une expérience de l’ordre de l’indicible, quelque chose qui s’oriente naturellement vers une forme de spiritualité, entre soi et le monde.

Quelles que soient les œuvres d’Anish Kapoor, cette dimension spirituelle fait partie de leur nature, quelquefois mâtinée d’une autre dimension, celle d’un certain sublime, je veux dire d’un au-delà de l’œuvre en tant que ce qu’elle est, ici-là. Cela est difficile à expliquer car les œuvres, de dimensions monumentales ou de tailles plus restreintes semblent à la fois proposer d’en faire l’expérience (visuelle, tactile sans vraiment toucher, mais la tactilité est aussi dans ce que l’on ressent) en tant qu’étant là et pourvoyeuses d’un ailleurs, quelque chose de l’ordre de l’universel ou d’une certaine étrangeté, et ayant une indéniable affinité avec la science-fiction. Ainsi une pièce comme Dismemberment Site I, une sorte d’OVNI installé dans le paysage, aux fonctions mystérieuses, semble être le messager d’un autre monde. Même chose avec Cloud gate, une énorme construction à caractère organique et réfléchissante, du fait du pouvoir réflexif de sa surface-miroir convexe, capture et déforme à la fois le paysage environnant et l’évolution du ciel. Ces miroirs anamorphiques font partie du répertoire dont use Anish Kapoor et définissent l’objet d’art tant comme un non objet, car non coupé du monde, et comme participant à l’évolution permanente du monde dans lequel il est. En ce sens, l’œuvre se fait présence au monde, contrairement aux œuvres-objets autonomes indifférentes à quoi que ce soit, celles qui n’entretiennent pas de relations avec leur espace environnant.

- Vue extérieure du Léviathan d’Anish Kapour

Léviathan

L’œuvre réalisée pour la nef du Grand palais de Paris a pour nom Léviathan, ce qui n’est en soi pas un titre d’œuvre et ce qui, dans la mythologie et dans certaines religions, comme dans la BD, les mangas et le cinéma de science-fiction, désigne un monstre maléfique terrifiant, une sorte de dragon géant susceptible de générer de terribles menaces et apocalypses. Le fait est que cette œuvre est gigantesque, à la mesure du lieu offert. Il s’agit d’une structure polymorphe et praticable : on pénètre en premier lieu dans l’une de ses parties plus ou moins ovoïde, comme les autres. Le matériau dont la structure est faite est une sorte de peau souple et à dominante rougeâtre, striée de lignes parallèles. Cela évoque à la fois une baudruche, un dirigeable qui se serait posé sur le sol, mais également les structures gonflables réalisées par l’artiste et architecte Hans Walter Müller à la fin des années soixante. Le public entre dans le Léviathan (dans la gueule du monstre, Moby Dick ?) et se trouve dans cette vaste salle aux formes courbes, rougeâtres et striées de lignes dont il ne peut savoir si elles ont une fonction esthétique ou structurelle.

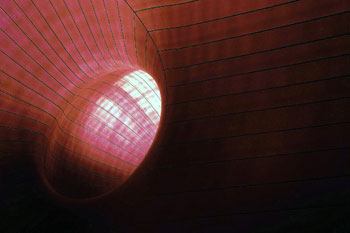

- Vue intérieure du Léviathan d’Anish Kapour

Cette salle ouvre, par des orifices circulaires et aux formes organiques (l’intérieur du corps ?), sur ce qu’on suppose être d’autres espaces ou salles du même type que l’on ne peut que deviner. Ces ouvertures évoquent les tympans des églises, ceux qui ouvrent sur un au-delà. L’ambiance se donne à ressentir comme à la fois religieuse ou spirituelle, comme dans un temple où un lieu de culte, et s’avère déstabilisante car le lieu ne semble pas appartenir à notre monde, mais à un monde autre, celui que la science-fiction imagine et donne à voir. Les lignes parallèles inscrites sur la peau de cette construction, s’écartent ou se rejoignent donc en faisceaux, suggérant un parcours visuel à suivre, et en même temps, du fait qu’elles ne sont que virtuellement parallèles, cela accentue la rupture de cette construction avec l’orthogonalité dominante de nos architectures. Si l’on connait quelque peu l’œuvre d’Anish Kapoor, on fait le lien avec ses miroirs concaves ou convexes qui nous renvoient l’image d’un monde courbe. Les dimensions de cette salle contribuent à accentuer le sentiment d’étrangeté : l’être humain y est minuscule, comme il peut l’être face à l’immensité de vastes sites naturels, marins, montagneux ou face à la voûte étoilée. On est à deux pas de ressentir ce lieu comme sublime, phénomène accentué par la translucidité de la peau de la structure. Lorsque le soleil éclaire la verrière du Grand palais, les formes découpées de la structure métallique porteuse de la verrière s’inscrivent sur la peau du Léviathan ; le matériau dont est fait celui-ci s’éclaire d’une lumière sans origine et mystérieuse.

- Vue intérieure du Léviathan d’Anish Kapour

Et puis sortant de cet espace du premier accueil, on se retrouve à l’extérieur du Léviathan. Alors on en découvre la structure, on en saisit la forme globale, celle d’un énorme gonflable constitué de quatre espaces ovoïdes reliés entre eux, tout en douceur, sans ruptures. La bête est énorme, gigantesque et semble même à l’étroit dans la nef du Grand palais ; les visiteurs absolument minuscules enfoncent leurs mains dans la chair de la structure un peu molle et celle-ci n’en parait que plus organique, sinon vivante.

- Vue intérieure du Léviathan d’Anish Kapour

Au-delà de Léviathan

Evidemment, une fois sorti du Grand palais, on cherche quelques repères en ce qu’on connait de l’art contemporain pour situer tant bien que mal ce que Léviathan met en jeu, ce en quoi il diffère, ce en quoi il innove. On trouve par exemple Christo et les emballages de monuments (le Pont Neuf, à Paris, le Reichstag à Berlin), puis Walter de Maria et le fameux Kilomètre enterré de Kassel, en Allemagne, avec pour œuvre jumelle, le Kilomètre brisé de Soho à Manhattan, ou encore le Lightning Field aux Etats-Unis, œuvres qui prennent place entre Land art, Art conceptuel et Minimal art. On rencontre peut-être aussi le souvenir de l’œuvre réalisée par Kawamata à la Chapelle de la Salpêtrière où il élabora une tour faite de plus de 10 000 chaises de campagne. Ces rapprochements avec des œuvres extraordinaires sont sans doute pertinents, on est là bien ailleurs que dans une création simplement expressive issue du pathos de l’artiste, on est face à des œuvres dont la genèse implique une démarche d’équipe complexe, très technique et de longue haleine, constructions de l’esprit, œuvres qui font bouger les limites du concept d’art. Avec le Léviathan d’Anish Kapoor, il ne s’agit évidemment pas d’un simple objet d’art, pas plus que d’une architecture qui se doit d’être fonctionnelle ; on sait que cette construction est éphémère et ne sera peut-être jamais plus remontée. Restent encore des questions, dont celles-ci : Léviathan, un gentil monstre ? Un lieu de culte sans culte ? Une esthétique ? Un rêve ? Une expérience ?

Comme il se fait aujourd’hui, le public peut assister à des conférences et débats conduits par des critiques d’art, historiens, conservateurs ou artistes, il est également possible d’effectuer une visite accompagnée par des médiateurs. Les groupes scolaires sont accueillis en nombre dans le cadre de visites découvertes qui sont aussi des séances de travail, le musée, l’exposition font désormais partie de l’école –hors ses murs. Une librairie dispose d’une offre élargie de publications plus ou moins exhaustives autour de l’œuvre d’Anish Kapoor, avec notamment une très belle et luxueuse monographie.

- Vue intérieure du Léviathan d’Anish Kapour