|

« Mon nom est rouge »

Un roman d’Orhan Pamuk, traduit du turc par Gilles Authier. Collection Folio, éd. Gallimard, 2003

Heurs et malheurs chez des miniaturistes d’Istanbul

Lorsque ce livre m’a été offert, très récemment, je ne m’attendais vraiment pas à l’intérêt que sa lecture allait susciter, même si ce qui était annoncé sur la quatrième de couverture situait l’action chez des peintres miniaturistes ottomans, à Istanbul à la fin du seizième siècle. J’ai certes immédiatement été curieux de découvrir ce que ce roman disait de l’art de la miniature en une époque et un contexte où l’influence de la culture persane, pour laquelle j’ai un penchant affirmé, était extrêmement importante, tant en ce qui concerne la poésie que l’art de la miniature. Roman volumineux et plus que foisonnant, d’une profusion que va tenter de refléter cet article, il promène le lecteur dans les ruelles mal famées d’Istanbul, dans la réserve et bibliothèque secrète du sultan, nous conduit jusqu’à Bagdad ou Samarcande en passant par Tabriz et Hérat, de l’atelier de miniaturistes où œuvrent de concert apprentis et grand maître au café, lieu de plaisir après le labeur. Roman de plus de sept cents pages de texte imprimé en petits caractères, roman historique d’aventures, celles de ces quelques maîtres et apprentis miniaturistes travaillant de concert en un atelier au service du sultan, l’unique commanditaire des œuvres et mécène, au nom de Dieu.

La lecture de cet ouvrage, La lecture de cet ouvrage, si savoureux et profus, m’a en outre permis de consolider indirectement ma connaissance de l’art persan d’aujourd’hui en comprenant davantage ses fondements et les raisons d’une forte persistance de la conception de l’art non pas en tant que tel mais en tant qu’artisanat, conception persistant encore dans certains lieux d’enseignement et de diffusion comme dans les représentations qu’en a encore une large part de la société iranienne contemporaine. Ainsi malgré le foisonnement des galeries d’art contemporain à Téhéran, où de plus en plus s’expose un art mondialisé à faible ancrage dans la culture régionale, un hiatus persiste entre cet art contemporain et l’attente du public ou d’une partie du public. Ceci explique le goût d’un nombre conséquent d’artistes eux-mêmes pour un art syncrétiste qui associe quelquefois avec bonheur une iconographie propre à la Perse depuis la lointaine antiquité et des modes de représentation issus des avant-gardes ayant fleuri dans l’aire européenne.

- Conseil de l’ascète, œuvre de Kamâleddin Behzâd, Moraqqa’-e Golshan, conservé au palais du Golestan, Téhéran, Iran, première moitié du XVIe siècle

Un art de la miniature largement répandu dans le temps et dans l’espace.

Les principaux protagonistes de ce livre « Mon nom est rouge » sont en nombre limité, le maître et les apprentis d’un atelier de miniaturistes auxquels s’ajoute un environnement familial et social circonscrit, celui de la vie quotidienne : famille, marchands, cafés, cour du sultan, cette circonscription facilitant la compréhension de l’intrigue en même temps qu’à force de détails, elle plonge parfaitement l’imaginaire du lecteur dans le milieu et l’époque concernés. C’est important car l’ouvrage situant l’action en une époque lointaine, la fin du seizième siècle, fait sans cesse référence à des noms prestigieux ou moins prestigieux de puissants personnages ayant régné sur les empires Perses, Mongols ou Ottomans et fait référence, certes, à des peintres de miniatures comme par exemple Kamâleddin Behzâd, le très fameux miniaturiste qui dirigea l’atelier royal de miniature d’Hérat à la fin des Timurides et au début du règne des Safavides. Référence également à Tamerlan, à Soliman le Magnifique, parmi d’autres. Rien d’étonnant à cette notoriété de Behzad lorsqu’on regarde ses œuvres où se combinent une construction géométrique remarquable et savante (celle des bâtiments) et les figures graciles des personnages mis en scène ; peut-être bien que Behzad est vraiment le maître des maîtres, tant ses peintures sont exceptionnelles. Référence également à des cités et des dynasties qui ont disparu et ont été oubliées, à d’autres qui ont gardé une réputation mythique en matière de miniature. Ainsi dans cet ouvrage est-il fréquemment question de cités comme Tabriz, Shiraz, Ispahan ou Hérat, située aujourd’hui en Afghanistan. Ces nombreux personnages et cités auxquels il se réfère sont à la fois la toile de fond, les acteurs et le cadre du roman. Les uns et les autres, peintres et puissants, vizirs, sultans, shahs, khans, se soumettent ou s’affrontent aux règles et influences qui les tirent à hue et à dia entre volonté de respecter en matière de peinture une tradition quasi sacrée et qui se donne comme respectueuse de l’Islam, et un désir d’ouverture à d’autres influences dont celles de la peinture européenne et plus particulièrement vénitienne, peinture évidemment impie. Cependant et concernant la peinture de miniature, on peut se rendre compte, en compulsant les recueils iconographiques, qu’elle n’a jamais été immobile et que la transgression des règles de la tradition fonde sa dynamique, même si tout au long de l’ouvrage, certains d’entre les protagonistes et peintres ne cessent de revendiquer l’extrême honneur qui consiste à peindre à la manière des anciens, cependant que d’autres conduisent la miniature à évoluer vers, par exemple, une utilisation de la perspective albertienne et vers d’autres modes de représentation des personnages que celui en vigueur lorsqu’il est question de miniature, où les figures sont dépersonnalisées et standardisées.

… La peinture persane, qu’elle soit

l’œuvre de l’Ecole de Hérat ou de celle

de Tabriz, a produit des merveilles plus parfaites que nous, Ottomans.

- L’ascension du Prophète de l’Islam, œuvre de Kamâleddin Behzâd, manuscrit de Khamseh Nezâmi, 1494.

Plus précisément le lieu et l’époque de cette aventure dramatique chez les miniaturistes

La miniature, qu’elle soit persane ou ottomane - et les deux sont étroitement liées pour des raisons historiques et géopolitiques, en raison notamment de l’évolution des empires et des états, prospérité ou décadence, selon les conquêtes et les gouvernances - est un art complexe et irréductible à l’une de ses seules occurrences. Il est attesté qu’elle est venue de Chine et plus précisément de Mongolie dont les princes, khans ou empereurs conquérants, vinrent accompagnés par leurs peintres. Elle prospéra en Inde, se répandit et s’installa pour des siècles en Perse et jusqu’aux portes de l’Europe, notamment dans les Balkans lorsque cette région fut soumise au joug ottoman. L’origine de la miniature est fort lointaine, sans doute avant l’an mil, et l’iconographie montre bien qu’elle se constitua peu à peu, sans pourtant jamais cesser d’évoluer. En effet, selon les époques, elle fut seulement ornementale, chargée d’enluminer les recueils de poèmes ou les sourates du Coran. Tantôt elle est faite d’entrelacs, de volutes, de dorures, de formes végétales, de couleurs chatoyantes, donc sans attaches formalisées de la figuration figurative avec le réel objectif ; mais si l’on parle aujourd’hui de miniature, on tend à écarter ce qui relève de l’art de l’enluminure des textes poétiques ou coraniques car au présent, nous la considérons surtout comme une peinture narrative qui rapporta les mythes et légendes, mythe de Rostam et du Div par exemple, et surtout elle se présenta comme étant un miroir valorisant et idéalisant la vie des cours royales : amours, libations, scènes de chasse, batailles, ceci figuré avec tendresse, lascivité et en même temps avec une extrême cruauté, selon des scènes figurées, cruauté qui faisait indéniablement partie des mœurs des temps anciens en ces territoires où s’épandit la miniature, sans que cette cruauté en fût un privilège réservé à ces pays et empires. Ce que le livre explique bien sont ces échanges permanents et sources de conflits entre différentes visions du monde véhiculées par les écoles et les époques de la miniature.

- Création du Palais de Khorneq, œuvre de Kamâleddin Behzâd, pionnier de l’école Herat, IXe siècle AH, Bibliothèque nationale d’Angleterre

Le conflit qui est au cœur de l’intrigue du livre met en jeu la tentation, pour les peintres de miniatures, qu’est le système de représentation occidental, celui qui s’appuie sur la perspective albertienne et inclut notamment le portrait des puissants et de leur famille. Cette question du portrait relève d’une part du désir des puissants de l’Empire ottoman et de la Perse de se voir « immortalisés » et d’autre part, du rejet des traditionalistes qui le considèrent comme sacrilège. En cette fin de seizième siècle, Istanbul est la capitale d’un empire musulman et le Coran est omniprésent dans la vie et les actions quotidiennes, comme dans les débats et la pensée des protagonistes du livre. La religion et ses dogmes sont presque toujours les outils d’évaluation des comportements et des actions quotidiennes des uns et des autres, ainsi certains d’entre eux sont fort pieux, d’autres, la plupart, beaucoup moins et au cours du roman, cela justifie tant acquiescements qu’anathèmes, ou pire la mise à mort et l’assassinat. La vie à Istanbul, selon ce roman, n’est ni pire ni meilleure qu’en d’autres grandes cités du seizième siècle, et hormis le sultan et sa cour, le peuple, dont les miniaturistes, ont une vie simple et modeste ou misérable. La ville d’Istanbul est, selon les quartiers, plus ou moins délabrée, les petits métiers pullulent, les cafés sont là, lieux de convivialité, de libations et de débauche, les janissaires veillent avec une extrême brutalité à l’ordre public et des bandes de malfrats rôdent la nuit.

… et la ruelle des archers que les tilleuls,

au printemps, embaument à nous enivrer ; le four à pain où mon maître achetait son feuilleté à la viande ; le raidillon

où s’alignent les cognassiers, les marronniers, et les mendiants du bas-côté ;

les portes closes du marché Neuf, et la boutique du barbier …

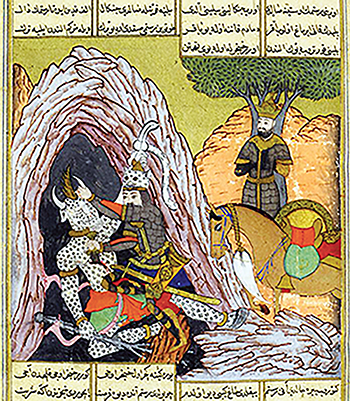

- Bataille de •Rostam et Div (Démon blanc) d’un Shâhnâmeh ottoman, vers 1590, collection bibliothèque britannique

Les ateliers de miniatures et la question de la figuration du réel.

C’est dans ce contexte que prennent place les ateliers des miniaturistes décrits par le menu dans ce roman, lieux fonctionnels et rustiques de vrai labeur où l’apprenti entre à l’adolescence, voire à la fin de son enfance, où il est pensionnaire, ne rejoignant sa famille que le vendredi, où il est soumis à des règles strictes et à une grande sévérité : punitions, coups de bâton et autres sévices. L’apprentissage se conçoit ainsi surtout quand ces apprentis sont "mignons", car il est expliqué que la sévérité extrême de ce maître suscite en retour amour, respect et admiration sans limites à son égard. Le maître miniaturiste, quant à lui, dépend directement et totalement du sultan (assisté et représenté par le Grand Jardinier), qui est son unique commanditaire et en même temps mécène et entend que les œuvres soient conformes à la fois à une règle établie mais peut aussi souhaiter une évolution de la miniature, notamment en direction de la peinture vénitienne, Venise étant la cité de référence en ce seizième siècle et notamment en matière de peinture -si différente-. Elle est aussi une plaque tournante d’importants échanges commerciaux, étant finalement relativement proche en termes de déplacements maritimes à travers la Méditerranée, et cité où aboutit la Route de la Soie.

Le travail des miniaturistes est très réglé, et les différentes tâches sont partagées selon les compétences techniques acquises par les uns et les autres membres de l’atelier.

… Où étaient les pinceaux refaits chaque

été avec le duvet des oreillers ou les gros poils de la nuque des chatons de notre grosse chatte ; et les grandes feuilles de papier indien qu’on nous distribuait avec largesse

pour exercer nos jeunes talents …

C’est un travail harassant, effectué jour après jour tout le long d’une vie, jusqu’à la nuit et en ce cas à la lumière de la bougie, jusqu’à en perdre la vue chez les plus âgés des maîtres, jusqu’à exclure sans retour ceux des apprentis dont la santé défaille.

… Afin de reposer mes yeux, je pratiquais la méthode préconisée par les anciens maîtres de Shîrâz aux miniaturistes qui veulent conserver leur vue au-delà d’un certain âge : je m’efforçais de regarder dans le lointain, sans rien fixer de précis.

Le livre s’étend beaucoup sur l’importance de cette perte de la vue qui est la possible conséquence d’un travail difficile et qui en même temps est un grand honneur témoignant autant d’un dévouement sans limites au sultan, le commanditaire et maître absolu, qu’à Dieu, puisque le peintre est supposé mettre sa compétence à son service, représentant en ces miniatures ce que voit Dieu et non la réalité des choses du monde, ceci est fort important dans le conflit qui détermine l’intrigue. Cela signifie aussi que la miniature n’a pas pour objectif de représenter le monde de manière réaliste ou objective mais de représenter ce que le peintre pense être la vision divine du monde ; il en découle ces figures et visages standardisés des personnages : il n’y a pas de portraits à proprement parler mais des rôles, des figurants, courtisans et courtisanes, princes, chasseurs et soldats.

… Les maîtres de Hérat tâchaient, encore moins de singer, de peindre le monde tel

qu’il est vu par Dieu, et se gardaient

bien de se montrer originaux.

… Pour moi, le style était une tare,

un déshonneur…

… Il y a quatre-vingts ans, le grand Bihzâd, le peintre des peintres, voyant qu’avec la chute de la ville de Hérat tout allait finir

pour lui, s’est vaillamment crevé les yeux

afin que personne ne puisse le forcer

à peindre autrement.

Il s’agit ainsi d’une prise de position à priori qui se veut conforme à la religion et dévoue la miniature à la seule gloire de Dieu, à laquelle tous se consacrent. En même temps, l’intrigue laisse surgir peu à peu ce désir d’autres modalités de figuration manifesté tant par Monsieur l’Oncle, le maître de l’atelier, que par certains apprentis et même par le sultan, désir qui est l’épicentre du roman, où la représentation se passe de Dieu, comme le fait celle des portraits vénitiens.

- Keykâvous va au ciel, Shâhnâmeh de Ferdowsi, musée du palais de Topkapi, Istanbul

… Monsieur Délicat semblait, grâce

à ton Oncle, fort au courant de ces portraits, et savait parfaitement que ce sont des péchés mortels, qui signent l’arrêt de mort de la peinture

selon notre foi.

Au fil des pages du roman, on découvre peu à peu les différentes techniques mises à l’œuvre, le partage précis des tâches entre les membres d’un même atelier : l’un trace finement le contour des figures, l’autre dessine une à une les feuilles des arbres, l’autre apporte la couleur, un autre encore dispose le fond d’or. Les outils eux-mêmes sont décrits dans le détail de leur nature et de leur usage ; ainsi apprend-on que les pinceaux les plus doux, ceux qui chargés du médium pictural, par exemple du rouge écarlate issu de la cochenille, sont faits de poils de chats persans, poils si doux et souples qu’ils vont contribuer à donner à la miniature cette fameuse et inégalable délicatesse. Tout cela est très vivant et permet aux personnes d’aujourd’hui de situer ces écoles et ateliers ottomans de miniature par rapport à, d’une part, les enluminures et d’autre part, par rapport à une Ecole comme celle dite d’Avignon où la perspective académique n’est pas installée mais est en voie de l’être, dotée de plusieurs points de fuite tant bien que mal disposés en la page, effet en découlant : celui de plusieurs scènes se déroulant concomitamment en un même tableau. Le rapprochement entre miniature persane et Ecole d’Avignon présente un réel intérêt, ne serait-ce que pour s’étonner de telles proximités en des pays et des cultures aussi éloignés. Ici, avec la miniature, l’espace pictural est l’espace tel qu’il a été instauré par la peinture en Extrême-Orient, en Chine, Corée et Japon, espace sans point(s) de fuite, sans perspective(s) linéaire(s) unificatrice(s), espace où le vide est un plein, espace peuplé de figures de dimensions décroissantes suivant leur éloignement. Figures sans ombres propres ni ombres portées, comme si les êtres et les choses étaient désincarnés, transparents comme on peut imaginer que le sont les anges. On assiste au fil de la lecture à toutes les opérations qui contribuent à la réalisation de la miniature en tant qu’image, car la miniature est une image mise à distance d’un réel objectivé : les personnages, comme les animaux sont standardisés, typés (les belles jeunes femmes sont le plus souvent de type chinois) sans identité ni traits faciaux propres.

L’intrigue

Dans cet ouvrage, il est longuement question de la recherche d’un assassin, très probablement un peintre de l’atelier dont la manière particulière de figurer les chevaux serait la preuve de sa forfaiture ; ainsi y a-t-il des manières empruntées aux anciens ateliers et maîtres, pour représenter tel ou tel être vivant, animal, feuillage ou vêtement. Ces manières sont en quelque sorte la signature de l’auteur ou de l’atelier de fabrication en ce sens qu’elles ont été acquises dans la longue durée de l’apprentissage, surtout par la copie, et tout au long du travail de tant d’années qui suit l’apprentissage. Cette plongée au cœur des ateliers nous montre à quel point le concept d’art a revêtu des significations différentes selon les époques et les cultures. Ici, la miniature relève avant tout de la copie des peintures des grands maîtres incontestés en la matière, cette copie acquiert sa qualité et sa validité peu à peu et dans sa répétition quasi infinie jusqu’à ce qu’elle soit même que l’original et cette similitude est étudiée finement par les peintres experts avant d’être validée.

- Une feuille de Hâfez attribué à Sultan Muhammad, miniaturiste persan influent de l’école de Tabriz, période safavide, XVIe siècle

… Si seulement nous pouvions rester

dans la voie des maîtres anciens !

Mais personne ne le souhaite, ni Sa Sainteté notre Sultan…// Dans ces conditions mettez-vous au travail et passez

donc quelques siècles à singer

les Européens.

Il s’agit d’une époque où le maître est quasiment inégalable ! Cette tension du peintre vers égaler son maître est longtemps restée ancrée dans la culture et l’apprentissage artistiques persans et aujourd’hui encore, les écoles de calligraphie ou de musique traditionnelles d’Iran effectuent une évaluation de la capacité de l’étudiant ou de l’apprenti à égaler le maître. Il en découle que les arts, dont la miniature persane, se rangent dans la catégorie des artisanats plutôt que dans celle des arts libéraux (ceux-ci s’étant par ailleurs séparés, en Italie, à la Renaissance, des arts dits mécaniques – ceux de l’ingénieur). Ce cantonnement dans la catégorie artisanat fait que la miniature repose sur un savoir-faire de haut niveau mais non créatif, pas plus qu’inventif. Et tout au long de ce roman, « Mon nom est rouge » surgit et ressurgit le débat sur la transgression de l’imitation des maîtres du passé, surtout dès lors qu’il s’agit d’emprunter à la peinture vénitienne ; c’est un débat animé qui suscite une vindicte virulente car les tenants de la miniature en tant qu’imitation du maître n’acceptent nullement que cet art de la miniature aille chercher ses modèles hors les terres d’Islam et hors l’ordre des figurations instauré par les maîtres miniaturistes.

… Car s’il est permis à notre art

d’être décoratif, notre foi interdit qu’il reproduise l’apparence des choses.

La peinture des anciens maîtres, y compris ceux de Hérat, était une forme de décor en marge du texte,

d’enluminure et, personne n’y trouvait à redire, car il s’agissait d’exalter

l’art du calligraphe.

L’un des points de friction réside en la peinture de portrait telle qu’elle est pratiquée à la même époque à Venise, portrait où la ressemblance et la vanité qui la sous-tend sont de mise, ce qui est une haute trahison selon la plupart des protagonistes du roman. Ce point qui porte sur la ressemblance est au cœur de l’intrigue et il semble que l’assassin ait opéré pour mettre fin au sacrilège qui consiste pour Monsieur l’Oncle, le maître et pour l’apprenti, Monsieur Délicat, à s’orienter vers les modalités de représentation à la mode vénitienne.

- Poète Sa’di converse avec un jeune ami dans un jardin, Golestân de Sa’di, Ecole de Hérat, 1427, Bibliothèque Chester Beatty, Dublin.

… Si nous persistions dans cette allégeance au Diable, et que nous trahissions résolument la manière

et le style de notre peinture pour en singer une autre, ce serait un échec, parce qu’il nous manquerait toujours la technique, les connaissances des Européens,

qui m’ont fait défaut, même à moi,

quand j’ai essayé de faire mon portrait…

Impie cet art européen ? Peut-être, au regard d’une société de foi musulmane, mais pas seulement, car ici s’affirme une prise de conscience par le miniaturiste ottoman, de la haute qualité et technicité du travail de l’artiste européen, acquise elle aussi, dans la longue durée d’un labeur acharné et poursuivi durant des générations successives de peintres. Le portrait à la vénitienne est ce que ne savent point faire les miniaturistes, bref une autre peinture fondée sur des bases techniques et théoriques différentes. Phénomène du même et de l’autre : je voudrais et cependant je ne veux pas être l’autre car évidemment si nul miniaturiste ne pouvait se déclarer portraitiste, nul peintre européen n’était capable de produire l’un de ces innombrables chefs-d’œuvre de la miniature.