|

Henri Langlois, un passionné de cinéma et la cinémathèque

La Cinémathèque Française permet au visiteur de prendre la mesure de ce que fut le cinéma à ses origines, notamment au plan technique, et de faire la comparaison avec ce qu’il est devenu aujourd’hui. Il fut lourd et lent à mettre en œuvre, il est aujourd’hui partiellement numérique, léger, immédiat, voire en temps réel, allant jusqu’à utiliser de simples caméscopes, comme le fait, parmi d’autres, David Lynch. Le musée du cinéma et la collection de films consultables sur place (11 862 DVD ou VHS) ouvrent, entre autres possibilités, sur un émouvant voyage dans le passé. Telle est l’orientation du musée, lorsque le cinéma était en noir et blanc et muet, à la rencontre d’auteurs et d’acteurs immenses que l’on connait toujours trop peu.

- Henri Langlois

C’est en 1936 qu’Henri Langlois (disparu en 1977), alors animateur d’un ciné-club et passionné par la récupération et restauration de vieilles copies, fut officiellement chargé de la mission de créer la Cinémathèque française. L’objectif donné était de collectionner, restaurer, montrer et enseigner. Le nom d’Henri Langlois est inséparable de cette cinémathèque : personnage singulier et controversé, il contribua à sauver un grand nombre de films, dont des chefs d’œuvre, et à rassembler tout un matériel et une documentation qui participent à l’histoire du cinéma, celui des origines. Collectionneur de films abimés, de costumes, d’affiches, de projets et de maquettes de décors, d’anciens matériels et appareils de projection, il a consacré sa vie à la création d’un incroyable musée du cinéma (qui fait maintenant partie de la cinémathèque) et a mis en place les conditions d’existence de ce lieu et organisme essentiel pour le cinéma qui s’appelle aujourd’hui La Cinémathèque Française. Il s’agit d’un organisme privé associatif à but non lucratif subventionné en grande partie par l’Etat.

- Vue extérieure du bâtiment de la Cinémathèque Française

Un lieu pour accueillir un patrimoine cinématographique inégalé

La Cinémathèque Française s’est déplacée plusieurs fois - beaucoup se souviennent de son implantation au Palais de Chaillot - avant de s’installer dans ce quartier parisien de Bercy, à proximité du ministère de l’économie et des finances et du Palais omnisport. Ce quartier a été entièrement rénové et son architecture d’une totale banalité contribue à donner impression de ne pas être à Paris ; à cela s’ajoute un manque de vie du quartier, sauf peut-être, ponctuellement, lors des matches ou autres activités sportives avec lesquels alternent des concerts. Le bâtiment habité par la cinémathèque a été construit par l’architecte Frank O. Gehry en 1993 ; il s’agissait de l’American Center, un lieu d’exposition et de spectacles supposé être une vitrine des arts américains, dans la continuité du précédent American Center du boulevard Raspail et qui était un espace expérimental ou alternatif. A peine ouvert au public, ce lieu bâti dans le quartier de Bercy fut abandonné par les Américains. La surface est de l’ordre de 800 m² sur six niveaux. Ce qui caractérise le bâtiment est qu’il s’inscrit dans la mouvance architecturale postmoderne et plus précisément déconstructionniste, au moins pour ce qui est de l’une des façades extérieures, l’intérieur du bâtiment étant plus ordinaire, contemporain tout au plus. Au début des années 90 ce type de construction, en tous cas à Paris, était encore singulier ; depuis lors, Franck O. Gehry a notamment bâti le musée Guggenheim de Bilbao, en Espagne, et tout récemment la fondation Guggenheim à Abu Dhabi, deux bâtiments tout à fait remarquables.

- Projecteurs, musée du cinéma, Cinémathèque Française

Devenu la Cinémathèque Française, le bâtiment s’est ouvert au public en 2005 et il s’organise principalement autour des trois salles de projection de 400, 200 et 90 places, comporte le musée du cinéma qui occupe à peu près deux niveaux et une vaste salle d’expositions temporaires au dernier et cinquième étage. Répartis sur plusieurs niveaux, des espaces sont consacrés à la documentation et à l’étude individuelle du cinéma, ce sont une médiathèque pour la consultation de films, une salle des archives dédiée à la recherche, une iconothèque où sont les documents photographiques et une bibliothèque en libre accès pour les périodiques et les ouvrages sur le cinéma. A cela s’ajoutent des salles de travail pédagogique, une mezzanine en tant qu’espace de convivialité à laquelle s’adjoint une librairie. Le rez-de-chaussée est réservé à l’accueil et à l’information. Les dispositifs d’accueil pédagogique permettent aux scolaires et aux étudiants des approches accompagnées de ce qui touche au cinéma, tant pour son histoire que pour ce qui relève des dimensions théoriques. Beaucoup d’universités offrent des cursus d’études plutôt théoriques que techniques en cinéma alors que ce sont des établissements supérieurs qui assurent des formations réellement pratiques. Globalement et compte tenu d’un public assidu mais en nombre limité et canalisé, le bâtiment est agréable à pratiquer, ce qui n’était pas acquis à priori avec le logement de la cinémathèque dans un bâtiment construit à d’autres fins - il y a quelque temps j’avais écrit, dans cette même revue, un article sur le Musée national de l’histoire de l’immigration, logé, bien mal logé et très étrangement logé dans l’ancien musée des colonies de la porte Dorée, comme s’il n’était là que provisoirement.

L’exposition temporaire consacrée à Tim Burton n’était pas encore ouverte lors de ma visite ; elle succédera à celle consacrée à Métropolis et à bien d’autres comme par exemple : Stanley Kubrick, Méliès magicien du cinéma, Dennis Hopper, Renoir-Renoir, Pedro Almodovar exhibition ou le cinéma expressionniste allemand. Cette salle accueille donc des expositions thématiques ou monographiques en hommage à des acteurs, des producteurs des cinéastes ou des techniciens.

- Cinématographe, musée du cinéma, Cinémathèque Française

Collectionner des films et des objets de l’histoire du cinéma

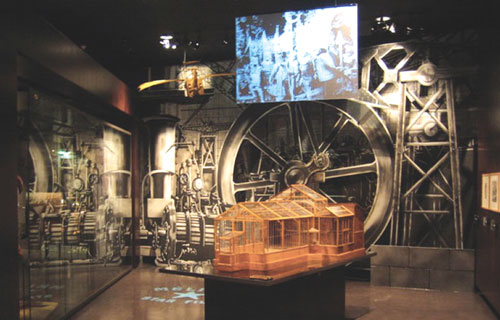

J’ai consacré en grande partie ma visite au musée du cinéma, un lieu merveilleux, témoin du travail de fourmi et de collectionneur d’Henri Langlois. Un certain nombre d’objets et documents extraordinaires y sont présentés ; cela va de costumes (par exemple ceux du Voyage dans la lune de Méliès, de 1902) ou d’un masque porté par des acteurs entrés dans l’histoire du cinéma, à des machines ou appareils anciens relevant des premiers pas du cinéma : caméra 35mm de Louis Lumière datant de 1895, projecteur 75mm du même Louis Lumière, de 1899. Aux objets et documents, comme les affiches anciennes et rares, s’ajoutent, ponctuant le parcours de visite, des écrans où sont projetés en continu un certain nombre de films appartenant au patrimoine mondial du cinéma. Le laps de temps consacré à la visite est comme une navigation au cours de laquelle surgissent telles des îles, des titres de films, comme Les temps modernes ou Métropolis, des photos et portraits peints d’acteurs, tel Charlie Chaplin, des maquettes de décors et dessins pour, par exemple, le Faust de Murnau ou pour le film, Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, un précurseur du cinéma expressionniste allemand, ou encore pour Ivan le terrible d’Eisenstein. Et puis ce sont, pêle-mêle des apparitions émouvantes, juste des noms ou davantage : Marcel L’Herbier, Germaine Dulac, Jean-Paul Belmondo, Jean Genet, Isidore Isou et Maurice Lemaître. Langlois aimait follement le cinéma expressionniste allemand - et le cinéma muet -, ainsi la visite permet, entre autres découvertes, de prendre la mesure d’un basculement total lorsque le cinéma est devenu sonore. Le passage du muet au sonore est loin d’être seulement une amélioration technique, il génère un autre type de cinéma avec d’autres règles du jeu pour l’acteur et sans doute un autre type de temps cinématographique, comme une autre esthétique. Sans doute et tant mieux, ce musée reflète ce que fut Henri Langlois, un être passionné et désordonné, peu diplomate dans ses relations, puisque le ministre de la culture André Malraux, en 1968, tenta (en vain) de le limoger de la direction de la cinémathèque. Ainsi le musée est une sorte de caverne l’Ali Baba où tout se côtoie mais où chaque chose est d’un intérêt tel que jamais n’intervient la moindre lassitude, bien au contraire.

Outre les mouvements cinématographiques représentés, bien expliqués, les objets qui ponctuent le parcours de visite plongent le visiteur dans une histoire de l’image lumineuse, donc une préhistoire du cinéma. On s’aperçoit ainsi que le désir de cinéma (de capturer le réel) est clairement identifiable dès le dix-huitième siècle avec par exemple les lanternes à images successives utilisées par les colporteurs allant de village en village éblouir un public alors bien peu cultivé. Ce désir de cinéma est sans doute comparable et en même temps lié au désir de photographie que l’on trouve avec la camera obscura utilisée par les peintres et les architectes dès le début de la Renaissance. Parmi les objets merveilleux et anciens on trouve par exemple, outre ceux déjà cités, des objets de magie, machines où le mouvement et le trompe l’œil œuvrent de pair. Evidemment les lanternes magiques annoncent la naissance du mouvement des images ; on découvre également, plus proche du cinéma, le fusil chronophotographique de Marey (1899), ou bien encore des tableaux lumineux du graveur Martin Engelbrecht réalisés en 1750, ce sont des vues de villes où joue fortement la perspective, montées dans un cadre d’une certaine épaisseur et rétroéclairées, la lumière passant par une multitude de petits trous percés dans le papier. On découvre que Louis Lumière a synthétisé les inventions de Marey, Edison et Charles Emile Raynaud pour créer l’appareil chronophotographique, breveté en 1895 et qui sera rapidement appelé le cinématographe. Ainsi démarre le cinéma en tant que tel, à la toute fin du dix-neuvième siècle, d’abord présenté comme une simple attraction sur les foires avant qu’autour de 1907, l’appel à des acteurs professionnels et au scénario construit ne modifie la forme du film autant que les contenus souvent sans consistance. Dès lors, le cinéma investit l’espace du théâtre avant de se doter de salles spécifiques. Tous ces objets techniques sont chargés d’histoire, témoignes de tâtonnements, de tentatives, ils relèvent d’un bricolage initial et spéculatif d’une époque où la bande film cassait plusieurs fois par séance ou bien s’enflammait, investissant l’écran de délicieuses formes abstraites, ou lorsque la projectionniste montait la bande à l’envers ! Ce musée du cinéma, par son orientation, nous cantonne dans un avant, avant le cinéma industriel des grands trusts ; on est ici invité à rêver d’un passé magique, celui des pionniers et des images qui s’animent, passé qui ne fut sans doute pas si rose ! C’est celui qu’aimait tant faire revivre Henri Langlois.

- Musée du cinéma de la Cinémathèque Française

Conserver et restaurer et quelques paradoxes.

La mission pédagogique de la Cinémathèque française : montrer, faire connaître et enseigner, s’accompagne de celle de conserver et restaurer. Le film ancien, ces bobines rangées dans des boîtes en forme de disques métalliques, cela est fragile, inflammable, naturellement périssable et chaque projection entraine une détérioration. Beaucoup de films de la collection de la cinémathèque ont été acquis en piteux état, images manquantes ou partiellement effacées… Alors logée, en 1997, au Palais de Tokyo, la cinémathèque avait subi un incendie qui fit craindre la destruction de sa collection, c’est ce qui conduisit à la décision de lui trouver un lieu spécifique.

C’est en 1969, période de fortes dissensions entre le ministère de la culture et Henri Langlois, que fut créé, en rivalité évidente et objective, le Service des archives du film. Il s’agissait de pallier à l’insuffisance des moyens de la cinémathèque mais également aux méthodes de gestion réputées empiriques sinon désordonnées d’Henri Langlois. Cet organisme fut placé sous la tutelle du Centre national de la cinématographie (CNC) et les collections furent logées dans le fort de Bois d’Arcy aménagé spécifiquement et techniquement pour accueillir, répertorier et restaurer les collections : la sécurité incendie, les températures et l’hygrométrie notamment doivent être très précisément contrôlées. Il est clair que ces deux lieux que sont la cinémathèque et le service des archives cinématographiques ont été mis en rivalité et que d’une certaine manière, ils œuvrent en partie sur les mêmes terrains, notamment en ce qui concerne l’accès à la documentation filmique, et plus encore, en matière de rivalités, c’est à la Bibliothèque nationale de France, juste en face de la Cinémathèque française, de l’autre côté de la Seine, que se fait la consultation des archives du film ! On peut cependant convenir que la cinémathèque, telle qu’elle se présente aujourd’hui, répond au besoin des publics qui la fréquentent et que la rationalisation opérée par le Service des archives du film permet de gérer une collection gigantesque et en croissance constante : l’instauration du dépôt légal, en 1977 a généré une arrivée massive de films, ce à quoi s’ajoutent sans cesse les dons et legs. La collection comporte ou comportait, il y a quelques années, plus de 100 000 films en tous genres, du long métrage au film publicitaire, en passant par le court métrage, le film d’animation et le film d’artiste. La numérisation des collections commencée en 2006 contribue certes à sauver le Service des archives d’une noyade dans la quantité de documents filmiques ou papier et permet un accès en ligne. On peut débattre sans fin de l’opportunité ou du scandale de numériser les anciens films, ceux-ci étant par nature irremplaçables en leur forme originelle. Mais n’est-ce pas la nature du film d’être dupliqué sans limites en tant qu’œuvre excluant l’idée même d’original ?

Quant aux rivalités entre la cinémathèque et les archives du film, il semble qu’elles s’estompent. Peut-être que la logique finira par l’emporter et que ces deux organismes pourront se fondre, l’un étant orienté vers l’accueil des publics les plus divers et l’autre vers la gestion et la restauration du film en même temps qu’ouvert à la recherche.

- Bande de film, musée du cinéma, Cinémathèque Française