|

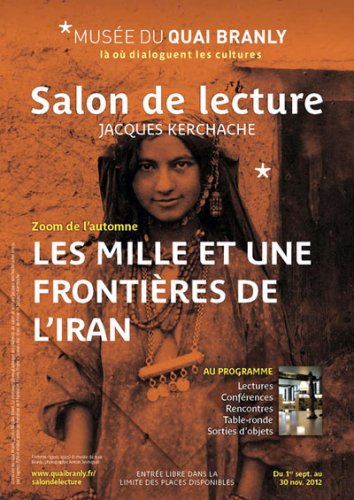

Les mille et une frontières de l’Iran

Zoom de l’automne

Rencontre, conférences, concerts, projections et débats

au musée du Quai Branly à Paris

Le musée du quai Branly porte un nom fort mal choisi puisqu’il ne signifie, pour l’immense majorité des visiteurs, que son emplacement le long de la Seine. Quant à Edouard Branly, rares sont ceux qui savent qui il fut, c’est-à-dire médecin et physicien, l’un des précurseurs de la radio né au milieu du dix-neuvième siècle et disparu avant la seconde moitié du vingtième siècle. J’ai antérieurement évoqué ce musée dont la construction a été confiée à l’architecte Jean Nouvel et qui a pour principale mission de faire connaître les arts qu’on a dits primitifs, puis arts premiers, sans jamais qu’une appellation ne soit acceptable ni pertinente, eu égard aux peuples et cultures dont il est question. Outre son immense collection d’objets des civilisations africaines, amérindiennes, océaniennes, etc., ce musée se donne pour tâche l’organisation de rencontres avec les cultures du monde, les cultures des temps passés mais également celles des temps actuels. En cette saison d’automne un cycle de manifestations intitulé Les mille et une frontières de l’Iran est consacré à différents aspects de la culture iranienne et persane : photo, cinéma, poésie, musique, histoire de l’art et art moderne et contemporain. Interviennent selon les thèmes un certain nombre de personnalités à la compétence notoire en ces différents domaines. On notera en particulier que l’accueil se fait dans le Salon de lecture retenu pour recevoir de manière peu formelle les petits groupes de visiteurs intéressés par la culture iranienne ou acteurs de celle-ci, vivant en Iran ou ailleurs. Il s’agit d’une salle de lecture du musée où des ouvrages récents et la presse spécialisée en relation avec la mission du musée sont en libre-service, c’est un lieu de travail et de silence. Une vaste table permet d’accueillir de façon conviviale un public iranophile et iranophone, ou simplement curieux d’une culture autre sans qu’il y ait à passer par les canaux des médias de masse telle la télévision. Ces rencontres revêtent ainsi un côté intime et chaleureux qui est certainement une excellente alternative à la grande diffusion unidirectionnelle avec un public de spectateurs passifs.

Les différentes manifestations s’étalent de septembre, pour la première, à novembre pour la dernière.

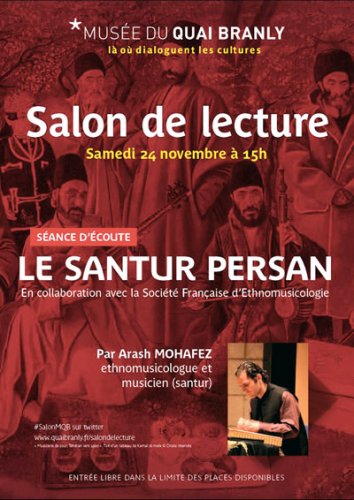

De la musique

L’une des rencontres était une séance d’écoute de musique persane conduite par Jean During, directeur de recherche au CNRS. Il s’agissait non seulement d’entendre et peut-être de découvrir cette musique persane, mais également de comprendre son ancrage dans le temps, ses origines régionales et lointaines, puisqu’elle semble trouver celles-ci dans l’Antiquité et se perpétuer au cours des siècles jusqu’à nos jours où, certes, elle est différente de ce qu’elle fut puisque le temps a passé, les sons des instruments ne sont plus les mêmes. Il s’agit d’une musique dont les échos adhérent à l’histoire de la Perse en tant qu’empire couvrant d’immenses territoires, entre l’actuelle Turquie, l’Inde et l’Asie centrale. Rien d’étonnant donc, pour le profane, que certaines sonorités et rythmes présents dans le cinéma turc ou dans le folklore d’Azerbaïdjan, par exemple, rejoignent ceux de concerts donnés en Iran. Pour le profane que je suis, mais néanmoins enchanté par ces musiques, même lorsqu’elles sont jouées avec les instruments d’aujourd’hui, elles résonnent d’un passé lointain, celui du temps où régnait le nomadisme et où l’écho était bien différent de celui du béton urbain ou des matériels électroniques. Une autre séance d’écoute consacrée à la musique portait sur le santur persan. Il s’agit d’un instrument très ancien quant à son origine, très répandu au Moyen Orient et doté de nombreuses cordes, ce qui lui confère une grande capacité polyphonique. Arash Mohâfez, musicien, maître du cymbalum et ethnomusicologue, s’appuyant sur une grande connaissance du style classique, tentait des interprétations autant que possible fidèles à ce que fut cette musique lorsqu’elle était plus ou moins commune, au dix-septième siècle, avec la musique de l’empire ottoman.

De la photo et du cinéma

Au fil des rencontres organisées autour de la culture iranienne, l’une d’entre elles focalisait sur certains aspects de la photo et du cinéma antérieurs aux années soixante-dix. Ainsi un ensemble de photos de Kâveh Golestân révélait avec une certaine rudesse des phénomènes de société et de misère humaine. Il s’agit en quelque sorte d’une photo reportage par intrusion dans l’espace privé ; une photo dénuée de parti pris esthétique et même probablement effectuée avec un matériel rustique. L’évolution de la conception du film chez certains auteurs iraniens, tel Parviz Kimiâ’i, était expliquée, par exemple, avec la projection du film Les Mongols. Intervenaient notamment Chahryâr Adle, directeur de recherche, historien et archéologue, Hormuz Key, cinéaste et historien du cinéma et Vali Mahlouji, commissaire d’expositions.

Le musée d’art contemporain de Téhéran

L’une des rencontres organisée pour ce cycle iranien en ce cabinet de lecture était consacrée au Musée d’art contemporain de Téhéran. Ce musée construit en 1977 est un bâtiment tout à fait remarquable par sa modernité. Il évoque peu ou prou ces deux autres musées que sont le Guggenheim de New-York et la Fondation Maeght de Saint Paul de Vence, près de Nice. Ainsi retrouve-t-on les rampes en pente douce et le puits central du Guggenheim et les fenêtres hautes et le béton planché de la Fondation Maeght. Lors de cette rencontre, il fut question d’architecture, de collection moderne et contemporaine, du devenir de cette collection du Musée d’art contemporain de Téhéran, qui, pour l’essentiel a été réunie lors de l’ouverture du musée. Si le bâtiment est remarquable de modernité à la fin des années soixante-dix, dans une mégapole qui en 2012 n’est pas encore vraiment une ville moderne, la collection présente un intérêt particulier en ce sens qu’elle fut la plus importante et excellente collection d’art moderne et contemporain hors occident. Cette collection jalonne l’évolution de l’art moderne puis contemporain depuis les impressionnistes jusqu’à l’aube des années quatre-vingt, c’est-à-dire un siècle. Certaines époques sont plus particulièrement représentées avec le cubisme, le surréalisme et le Pop’art, autant par les grandes figures de ces mouvements artistiques que par des artistes iraniens qui y ont adhéré. La collection est certainement représentative de l’évolution de l’art iranien, un art fondé sur une tradition forte, dès lors qu’il s’ouvre à la notion de contemporanéité et à la rencontre de l’art d’autres cultures que persane. Ce qui est intéressant, et ce que montrait cette rencontre, avec notamment l’intervention d’Alice Bombardier, une jeune docteure en histoire de l’art contemporain iranien, c’est la manière dont les artistes iraniens de la modernité ont réussi à faire œuvre en adhérant à la fois, par exemple, au cubisme et en même temps en gardant un ancrage fort dans la tradition persane. En réfléchissant à cela, à cette manière dont certains artistes iraniens se positionnent ou se sont positionnés entre deux cultures, je repère une sorte d’anticipation de la postmodernité, celle-ci en tant que posture de prise en compte d’un passé exprimé avec des moyens actuels. Un certain nombre d’artistes des collections du musée d’art contemporain de Téhéran permettent de discerner visuellement cette double appartenance à une culture et à une autre. Evidemment la collection du musée s’est enrichie au fil des années, notamment avec l’action de son directeur Sami Azar, elle s’est actualisée par exemple avec l’acquisition de photographies puisque la photo est l’un des arts qui s’est développé avec le plus grand bonheur en Iran, échappant à la fois aux pesanteurs des arts traditionnels et les rencontrant sans aucun complexe. J’avais pu voir, il y a quelques années, une énorme exposition de photos reportage sur la guerre Iran-Irak, ceci alors que la photo iranienne se diversifiait rapidement grâce à son enseignement dans les universités d’art et investissait les différents genres artistiques propres à la photo contemporaine.

Deux artistes iraniens en Europe

Une autre rencontre portait principalement sur deux artistes, Behjat Sadr (1924-2009) et Bahman Mohassess (1931-2010), qui ont passé une partie de leur vie, respectivement en Italie et en France. Ici se pose la question des racines et de la rencontre avec l’art moderne en Europe, question qui se pose aujourd’hui bien davantage encore avec le phénomène de la mondialisation et de la connaissance en temps réel du travail de l’autre, de l’artiste du bout du monde - et donc des influences et échanges potentiels. Ces deux artistes peu connus en Europe comme en Iran témoignent de parcours qui côtoient l’art de leur temps et se fondent peu à peu dans le paysage artistique de leurs pays d’adoption, parcours touchants, œuvres personnelles et déracinements. Il est indéniable que de tels artistes, étant donné leurs dates et lieux de naissance ont été écartelés entre un art iranien fondé sur une tradition et un art en rupture avec toute tradition ; ces artistes sont-ils des sacrifiés de l’histoire ? L’une des intervenantes, iranienne d’origine, était Narmine Sadeg, maître de conférences à l’Université de Bordeaux ; même migration pour cette enseignante, d’une culture vers l’autre, avec ici un retour significatif sur la culture iranienne, sur sa propre culture.

Migrations

Une journée d’étude intitulée Iran, voyage et nation portait sur l’identité iranienne mise en perspective dans son contexte historique, géopolitique et anthropologique avec un accent porté sur les migrations et l’exil d’un certain nombre d’Iraniens et les diasporas iraniennes établies ici et là dans le monde. Etre iranien, en Iran comme dans un autre pays, c’est évidemment porter en soi une part du passé, ici c’est celui de la Perse et des empires qui se sont succédés au cours des siècles, c’est vivre dans un ensemble de cultures qui différent, tant à l’intérieur des frontières actuelles que de l’autre côté, en Azerbaïdjan ou au Kurdistan, par exemple, c’est vivre selon des traditions ancestrales et en même temps dans la modernité.

Du cinéma contemporain

D’autres rencontres portaient sur le cinéma iranien, dont on reconnait mondialement la qualité. Ainsi était projeté, parmi d’autres films, Une séparation en présence de son réalisateur, Asghar Farhâdi.

Rencontre avec une œuvre de la dynastie qâdjâre

Une dernière rencontre portait sur l’étude d’une œuvre de la collection du musée du Quai Branly, un panneau de revêtement qâdjâr du dix-neuvième siècle. Cette dynastie qâdjâre qui régna sur l’Iran de la fin du dix-huitième siècle au début du vingtième généra un art à la fois officiel et éclectique qui cependant et longtemps ne jouit pas d’une grande considération de la part des historiens d’art. Le panneau étudié ici illustre un passage du Livre des rois (Shâhnâmeh), un long poème épique du poète persan Ferdowsî (dixième/onzième siècle). Il s’agit d’un combat livré par Rostam, un héros mythique, contre le div blanc.

Cet ensemble de manifestations témoigne de l’intérêt potentiel porté ici, en France, à la culture iranienne historique et contemporaine. Certes l’ambition est modeste et le public est restreint à des amateurs que l’approche universitaire et scientifique intéresse, certes les interventions ne sont pas toujours très convaincantes, mais cet ensemble de manifestations mérite l’attention car cela contribue à une connaissance de l’autre culture et de l’autre au-delà d’un circonstanciel qui n’est pas nécessairement favorable à cette connaissance mutuelle.