|

Spécialiste des langues et religions indo-iraniennes et professeur au Collège de France, Jean Kellens est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages dans ce domaine dont Le verbe avestique, Le panthéon de l’Avesta ancien, La quatrième naissance de Zarathoustra et Les noms-racines de l’Avesta. Assistant de recherche dans les années soixante-dix à l’université d’Erlangen, Jean Kellens a ensuite été collaborateur scientifique à l’université de Mayence, assistant puis professeur à l’université de Liège, membre correspondant à l’université de Rome, de Naples et de Munich, et enfin titulaire au prestigieux Collège de France où il est le second professeur étranger à se voir offrir une chaire permanente (depuis 1993).

Ayant pour souci principal dans ses études du texte avestique - qui n’est plus qu’un récitatif liturgique - de connaître un système de pensée archaïque, Jean Kellens est intéressé entre autres par l’évolution de la pensée humaine à travers les âges et surtout par la disparition graduelle d’habitudes séculaires (dont le sacrifice), par les visions du monde comme le dualisme matériel et immatériel créé dans le contexte de la pensée iranienne par rapport à la pensée indienne et enfin, par le lien entre la pratique rituelle et « cette conception philosophique ».

Monsieur Jean Kellens, comment vous-êtes vous intéressé aux études avestiques et iraniennes ?

Comme vous le savez, je suis belge et j’ai d’abord fait des études de littérature française à l’université de Liège et cette université comptait un grand spécialiste des problèmes indo-iraniens, du sanscrit des hymnes védiques, et du comparatisme avec les textes iraniens anciens. Ce spécialiste était Jacques Duchesne-Guillemin, et tout en suivant mes études de littérature française, j’ai suivi ses cours. A la fin de mes études, j’ai dit à Jacques Duchesne-Guillemin que j’aimerais bien faire un doctorat. Vous savez qu’afin de se spécialiser dans le monde francophone, il faut étudier à Paris. Dans le domaine qui m’intéressait, il y avait à Paris un grand spécialiste du védique, Louis Renou, et un grand spécialiste d’études iraniennes, Emile Benveniste. Mais à la fin des années soixante, Renou est décédé et Benveniste, gravement malade, était incapable de continuer à enseigner. Duchesne-Guillemin m’a donc dirigé vers l’université d’Erlangen où Karl Hoffmann enseignait. En 1969, je suis donc arrivé à Erlangen et j’ai commencé à travailler avec Karl Hoffmann. C’était la grande époque de Karl Hoffmann, à la fin des années 1960. Il commençait à mettre au point sa théorie sur l’Avesta, notamment sur son système d’écriture. J’ai fait mon doctorat avec lui, puis préparé ma thèse d’habilitation d’enseignement supérieur. Hoffmann m’a recommandé à son collègue Helmut Humbach comme assistant, et c’est ainsi que j’ai rédigé ma thèse d’agrégation d’enseignement supérieur sur le verbe avestique. Au début des années 1980, j’ai pris la succession de Duchesne-Guillemin à l’université de Liège. Durant mes années de formation, j’ai donc eu trois maîtres : Duchesne-Guillemin, Karl Hoffmann et Helmut Humbach.

- Jean Kellens

Peut-on donner un aperçu historique des études avestiques ?

Oui, le problème de Zoroastre ne m’intéressait pas spécialement, je m’intéressais plutôt au problème gâthique, car Zoroastre passe pour avoir dit les Gâthâs [1]. Duchesne-Guillemin avait fait une traduction des Gâthâs en 1948, bien avant mes études. D’autre part, dans le même domaine, Helmut Humbach avait commencé des recherches différentes et très innovantes en 1959. J’ai donc continué le travail de Duchesne-Guillemin, avant de devenir l’assistant de Helmut Humbach. J’étais impressionné par ce qu’il faisait et par l’intérêt dont il faisait preuve pour les Gâthâs étudiés selon une vision protestante. [2] Il est indéniable qu’en Europe, les Gâthâs de Zarathoustra ont été étudiés dans une perspective de philologue protestant : les grands philologues européens qui se sont penchés sur les Gâthâs sont proches de la théologie protestante. Martin Haug est un théologien protestant, Geldner, l’éditeur des Gâthâs, avait un père pasteur. Le grand-père de Bartholomae était pasteur, et plus récemment, celui de Johann Handachten. Le père de Almut Hintze était également pasteur. Il y a donc une lecture protestante des Gâthâs, c’est-à-dire : Zoroastre était un homme scandalisé par l’état de la religion de son temps, et il y a réagi comme un protestant vis-à-vis du culte catholique, c’est-à-dire en réformant normativement, etc. Je pense que c’est Humbach qui a quelque peu transformé cette vision en soulignant une certaine ressemblance entre les Gâthâs et les hymnes védiques : ce sont des hymnes adressés à des divinités et non pas des sermons adressés aux hommes. On a tenté de faire une analyse des Gâthâs en considérant leur place dans une sorte d’hymnologie indo-iranienne ancienne, car l’Avesta est un très vieux texte. Et comme l’Avesta est de quelques siècles antérieur à Persépolis, il est difficile de mener à bien l’analyse, d’autant plus qu’on ne sait pas dans quel type de société ou dans quelles institutions les Gâthâs ont pris naissance. Nous savons cependant qu’il y avait quelque chose qui rappelle fortement les hymnes védiques, mais qui a cependant des différences. Je pense qu’il faut analyser dans une optique de comparaison.

Comment cette vision de départ se reflète-t-elle dans la traduction ? Pour donner un exemple, pour le verbe yazamaide, il existe des équivalents différents comme offrir un sacrifice, rendre hommage, faire l’éloge, etc.

Un aspect de la vieille science européenne considérait que les Gâthâs étaient anti-sacrificiels. Ainsi, quand nous trouvons yazamaide : "nous sacrifions", le sens védique est yajâmahe qui est le même mot, et signifie "nous sacrifions". On ne peut pas traduire le verbe yazamaide par nous sacrifions ; on peut le traduire nous vénérons, nous adorons etc. On peut supposer premièrement que la première chose comprise dans le mot sacrifice est la prière qui signifie "rendre au sacré". Le fait de tuer à l’intérieur du sacrifice correspond à un autre verbe, qui est « immoler ». Voyez bien qu’il existe une petite différence au sein des langues européennes entre le verbe sacrifier et le verbe allemand Opfern, ou en anglais to sacrifice. Dans les verbes anglais et allemand, sacrifier veut dire « on tue ». En français, ce n’est pas le cas : on peut sacrifier sans tuer, puisqu’à l’origine du verbe, il y a le mot latin selon lequel "sacrifice" signifie "rendre au sacré", alors que l’idée de tuer à l’intérieur du sacrifice est exprimée par un autre verbe, « immoler ». Le français reconnaît la différence de sens entre ces deux verbes : sacrifier ne signifie pas tuer. Mais on tue effectivement, on immole dans le sacrifice zoroastrien. Les Zoroastriens d’aujourd’hui le savent bien. J’ai eu un élève zoroastrien de Yazd qui disait que parfois on tue en sacrifice un agneau, mais pas très souvent, parce que cela coûte cher.

Je crois donc qu’il y avait une doctrine de sacrifice. Il existe beaucoup de discussions aujourd’hui, nous recevons souvent M. Stroumza qui essaie de montrer qu’entre les religions anciennes et les modernes, parmi lesquelles comptent évidemment le christianisme, le judaïsme et l’islam, la différence est le sacrifice. Il appelle cela la fin du sacrifice : les religions antiques sacrifient, les religions modernes ne sacrifient plus.

Le zoroastrisme fait-il partie des plus anciennes religions ?

Il a pratiqué le sacrifice un temps, avant de l’abandonner. Le judaïsme aussi. Le christianisme et l’islam sont des nouveaux venus et en ce qui me concerne, au-delà de la religion elle-même, je suis sensible avant tout à l’aventure intellectuelle. Nous avons une chose très vieille et que j’admire profondément, et qui est cet effort pour comprendre le monde. C’est cela qui m’intéresse dans le système et ce que j’appelle un grand système de pensée archaïque : comment dans un passé aussi lointain, en l’absence d’expérience scientifique précise et dans des conditions matérielles difficiles, cet effort gigantesque pour comprendre le monde a été fait. C’est cela que vous trouvez dans les Gâthâs et que vous trouverez dans l’Avesta tout entier : cet effort pour essayer de comprendre la réalité, de lui donner un sens et une structure.

L’idée du dualisme a pu être attribué à Zoroastre car il parle de choisir entre le bien et le mal, mais ce n’est pas une idée originale - l’idée même de la justice stipule que l’homme est capable de choisir entre le bien et le mal.

Je ne crois pas que cela existe dans les textes anciens. D’abord, je ne vois pas les mots qui veulent dire le bien et le mal. Zarathoustra a bien parlé de deux aspects symétriques de la réalité, les deux mainiiu. Cependant, il ne s’agit pas véritablement de choisir entre le bien et le mal, il s’agit de concepts un peu moins définis qui se trouvent à l’intérieur du rite, bien que ces deux aspects aient conduit effectivement tôt ou tard au bien et au mal, car qu’étaient-ce que le bien et le mal mille ans avant notre ère ? Je ne sais d’ailleurs pas très bien comment on dit "le bien", comment on dit "le mal", il y a simplement deux mainiiu. Vous parlez persan, vous savez ce que veut dire mainiiu aujourd’hui : c’est le ciel ! Le ciel a deux faces : la nuit et le jour. Il faut faire la différence entre les deux, et si vous avez bien fait la différence, vous choisissez entre le bien et le mal, vous choisissez hortâ, le désordre du monde, ou asha, son ordre.

Ne sommes-nous pas encore une fois dans le paganisme pré-zoroastrien qui tend à réconcilier les forces du bien et du mal ?

Non, il ne faut pas les réconcilier : l’idée fondamentale est qu’elles ne sont pas conciliables. Dans les hymnes védiques, les dieux sont ambigus, ils veulent du bien ou ils veulent du mal. Vous pouvez essuyer la haine des dieux : ţbaēša en avestique désigne la haine et l’hostilité des dieux. Attention, dans le système avestique, il n’y a pas de haine des dieux. L’ambiguïté des dieux n’existe pas : ils sont entièrement favorables ou défavorables, c’est en cela qu’ils ne sont pas conciliables et il y a un intéressant passage de l’Avesta, à partir du chapitre 28 jusqu’au chapitre 34, où figure un très ancien texte gathique attribué à Zoroastre, qui souligne cette séparation. Et à partir du chapitre trente-cinq jusqu’au quarante et un, on a le Yasna Haptaŋhâiti ; ce qui veut dire le sacrifice en sept chapitres. Faites le compte entre 35 et 41 : il y a sept chapitres. Le corpus des Gâthâs est véritablement interrompu au milieu par le Yasna Haptaŋhâiti. Puis du chapitre 55 au chapitre 72, nous retrouvons de nouveau l’Avesta récent. Il y a au cœur du Yasna et au milieu du corpus gâthique, un texte curieux en vers - le Yasna Haptaŋhâiti étant en prose. Néanmoins, on sait aujourd’hui que le Yasna Haptaŋhâiti est un texte aussi vieux que les Gâthâs. L’Avesta ancien est donc double : il y a les Gâthâs et le Yasna Haptaŋhâiti. [3] La différence entre les deux textes est que l’on ne parle pas de Zarathoustra dans le Yasna Haptaŋhâiti, il n’existe pas de nom propre. Deuxième différence : on ne parle pas de tout ce qui est mauvais. En outre, de façon volontaire - et c’est ce qu’on retrouve dans le Rigvéda -, on ne fait pas la critique de qui que ce soit, seules des choses amicales sont dites. Il a été dit que quand on consacre le feu et quand l’homme le veut, il peut faire le mal. Il dit alors au feu : "Tu es une douleur pour celui que tu veux soumettre à la douleur". Les dieux peuvent faire le bien et le mal s’ils le veulent. C’est la vieille ambiguïté divine indo-iranienne du Rigvéda reprise dans l’Avesta ancien, mais non dans l’Avesta récent : soit les dieux sont entièrement favorables si vous faites les choses correctement, soit ce seront des démons. Je crois que le dualisme dont vous avez parlé était le moyen de sortir de l’ambiguïté. L’ambiguïté divine est terminée. Les dieux ne sont pas ambigus, et dans l’Avesta, il n’y en a qu’un seul, qui est Ahura Mazdâ.

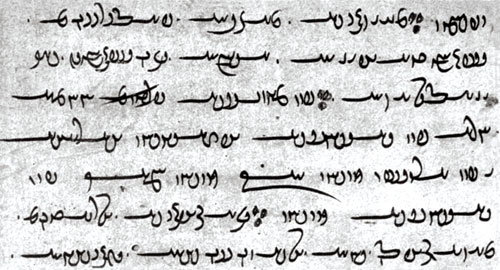

- Partie du manuscrit du Yasna 28.1, Ahunavaiti Gatha

Et Anahitha et les autres…

Ils apparaissent plus tard, dans l’Avesta récent. C’est un problème fort difficile de savoir d’où viennent ces dieux de l’Avesta récent, car dans le système de l’Avesta, il n’y a que trois dieux, qui ont d’ailleurs peu de points communs avec le Panthéon védique : ce sont Mithra, Apąm Nâpat et Vaiiu. D’où viennent ces divinités ? Les noms sont hérités, ils sont là. Vous connaissez bien la théorie traditionnelle des Gâthâs : le zoroastrisme est une sorte de doctrine monothéiste au départ, puis dans l’Avesta récent, on réintroduit un certain nombre d’anciens dieux. Néanmoins, dans les Gâthâs, il est vrai qu’il n’y a qu’Ahura Mazdâ…

Il y a aussi la notion de Frashgird, l’homme qui fait revenir à son état pur et originel la religion ayant progressivement perdu ses caractéristiques une fois confiée aux hommes.

Ce n’est pas vraiment ce que dit le texte. Le terme que vous donnez là, c’est frasha que je traduirais en français par « parfait ». Nous avons deux états : celui de la pensée, immatériel et l’état physique et matériel. L’état de pensée n’est pas parfait. On peut penser une chose fausse et mauvaise. L’état physique n’est pas parfait, car on vieillit et on meurt. L’idéal est que l’état physique et l’état de pensée deviennent parfaits et que leur union s’accomplisse, c’est-à-dire qu’avec les deux états de la pensée et du corps, on arrive à ce qui, à mon sens, signifie le frasha.

En parlant du texte, on dit que les prêtres chargés de transcrire l’Avesta avaient tous commis une même erreur au même endroit, ce qui donna l’idée de l’existence d’un manuscrit de base à partir duquel les autres manuscrits auraient été copiés.

Nous savons les noms des copistes parce que les textes nous les donnent. C’étaient des prêtres connaissant le texte par cœur. Le manuscrit nous donne toujours le même texte, qui prouve que tous les copistes le connaissaient parfaitement. Ils ne déplacent jamais un mot, et ce qu’on appelle la recension, c’est-à-dire la succession du texte, est impeccable. Ils le connaissent parfaitement par cœur, mais, à côté, ils commettent aussi des fautes d’orthographe incroyablement nombreuses. Peut-être parce que leur prononciation change et que ce qu’ils trouvent dans leur manuscrit de copie ne correspond plus à ce qu’ils prononcent. Ils effectuent donc des modifications pour que le mot corresponde à ce qu’il signifie. Néanmoins, on peut supposer que le texte est toujours le même, car on ne cite jamais un passage avant l’autre, on ne pervertit pas les mots, tout est parfait de ce point de vue et nous avons un texte qui est toujours le même, malgré les fautes d’orthographe. Il y a une autre explication que vous pouvez imaginer : ces copistes sont prêtres, ils connaissent le texte par cœur, mais ils transcrivent ce qu’ils prononcent durant leur rituel.

Cependant, s’ils ont commis une même erreur à chaque fois, pouvons-nous en déduire qu’ils ignoraient le texte et copiaient comme un peintre d’après l’image du texte ?

Non, ils connaissaient parfaitement le texte. Ils l’avaient en tête et durant la récitation lors d’une cérémonie, ils se référaient au modèle. Parfois, lorsqu’il y avait un problème, quand ils ne comprenaient pas tel mot, ils corrigeaient leurs fautes. J’ai trouvé une fois une erreur et cela m’ennuie singulièrement, car je ne sais absolument pas d’où elle vient…

De quelle erreur parlez-vous ?

Elle figure dans le Yašt dans une situation en principe simple. Tous les manuscrits dérivent d’un manuscrit que l’on a appelé F1. Thraêtaona est un personnage mythique qui offre un sacrifice à Anâhitâ mais aussi à d’autres divinités dans le Yašt. Il le fait dans un endroit qui s’appelle varənəm caθru.gaošəm, un lieu de sacrifice : Vihi. Et c’est un peuple : varəna. Il y a entre sept et huit syllabes. C’est donc un bon octosyllabe et le texte comportant une préposition avec un accusatif est grammaticalement correct. Un sacrifice a lieu dans le varəna caθru.gaoša. Le texte est encore une fois correct. Cependant, il existe un seul autre manuscrit, dont la source est différente, qui donne à varəna une forme au locatif pluriel, forme d’expression de lieu correcte par ailleurs. La métrique y compte huit syllabes et le vers est parfait. Ainsi, il y a donc deux versions tout à fait indépendantes et correctes, dans des manuscrits et dans deux recensions différentes. Il n’y avait aucune intention derrière cette différence ; simplement, les deux copistes n’avaient pas le même texte. Les textes disent la même chose : il y a un même pays, il n’y a aucune différence en quoi que ce soit, mais ce n’est pas le même texte du point de vue formel, et le lieu n’est pas exprimé de la même manière. L’un de ces deux textes est donc le reflet d’autres recensions qui viennent de loin. Mais les erreurs répétées des copistes nous amènent à croire que le texte nous serait parvenu par l’intermédiaire d’une seule tradition et cela fait peur, parce que s’il arrivait un malheur…

Se pose donc la question de la destruction partielle de la culture et des manuscrits avestiques lors d’invasions étrangères, comme celle d’Alexandre ou celle des Arabes musulmans. Est-ce une possibilité ?

Il y a des choses que nous ne savons pas. En premier lieu, Alexandre n’a rien pu brûler car l’Avesta n’avait pas encore été écrit, mais il a pu tuer des gens qui connaissaient les textes. En d’autres termes, la destruction n’est pas nécessairement celle du manuscrit, mais celle de ceux qui le connaissaient. On pense aujourd’hui que l’on a mis l’Avesta par écrit à l’époque des Sassanides. Il s’agissait alors de manuscrits utilitaires, c’est-à-dire ce que l’on utilisait pour les rituels. Les autres textes conservés étaient essentiellement doctrinaux. C’est donc bien plus tard, non pas par Alexandre ni par les Arabes, mais plutôt probablement de la main des Mongols que cette destruction a été réalisée. Si, comme on le dit, il y avait un Grand Avesta à l’époque sassanide, en dehors du manuscrit liturgique, sa disparition daterait du XIe siècle.

Est-il vrai que l’empire des Perses avait un faste extraordinaire aux yeux des envahisseurs grecs qui par contre, voyaient dans le Persan une sorte de bon sauvage antique ?

Nous sommes en train d’essayer de prouver que ce n’était pas le cas. J’ai été comme vous influencé par le film Alexandre [d’Oliver Stone, et qui met notamment en scène le faste de l’empire achéménide]. Vous savez, l’empire achéménide était une réalité très complexe, bien plus complexe que le bon sauvage. Je crois que s’y trouvait réalisé un stade de l’évolution de l’humanité que l’on n’avait jamais atteint jusque-là et qui représente quelque chose que nous connaissons mal car il n’existe pas de source écrite.

De par quels aspects était-il complexe ?

De par ses institutions de pouvoir, la satrapie par exemple, des institutions tout à fait spécifiques ; ensuite du point de vue économique, avec six cents tribus et la mise en place de grands systèmes de gestion permettant des déplacements, phénomène qui n’avait jusqu’alors pas de précédent dans l’Histoire.

Hérodote disait que la fonction sacerdotale était confiée aux mages ; ce qui contredit le fait que ceux-ci furent persécutés par les Achéménides.

Personne ne comprend pourquoi dans son épigraphe, Darius a probablement inventé que son grand adversaire aurait été un mage. Il faut un peu faire la critique de ce que nous savons. Quand parle-t-on de mages ? En 520 avant notre ère, Darius dit : il y a un mage qui s’appelle Gaumata. Il faut ensuite attendre soixante-quinze ans jusqu’à ce que dans les tablettes élamites, les prêtres s’appellent des mages et Hérodote nous parle de mages. En d’autres termes, entre la première mention des mages par Darius et les documents attestant que les mages sont ce qu’ils désignent aujourd’hui, c’est-à-dire des prêtres officiels qui officient dans l’empire achéménide, il y a un écart de soixante-quinze ans. Les mentions sont de soixante-quinze ans plus anciennes que les autres et le message transmis est bizarre. Puis effectivement, 75 ans plus tard, on parle des mages qui constituent le clergé de l’empire, et cela continue jusqu’à aujourd’hui où les prêtres zoroastriens sont des môbads. Il s’est passé quelque chose à l’époque de Darius, mais nous ne pouvons savoir ce que c’était. Seules quatre colonnes en témoignent, mais elles ne sont éclairées par aucun autre facteur. Il faut également reconnaître que nos devanciers scientifiques étaient trop confiants pour se demander ce que signifiait le mot magus et expliquer d’où il venait. Ce n’est peut-être pas un mot iranien, mais nous n’en sommes pas sûrs.

L’histoire des mages se rendant à Bethléem n’aurait-elle pas pour fin d’impressionner les Perses pour les convertir ?

Bien sûr. C’est la première opération de propagande des chrétiens vis-à-vis de l’empire Perse. On a d’ailleurs beaucoup écrit sur le sujet. Dans une perspective de critique historique des évangiles chrétiens, ce récit n’a aucune valeur historique, comme Noël d’ailleurs, qui n’a aucun fondement historique. La raison en est que les récits de l’enfance du Christ sont contenus dans deux évangiles sur quatre, mais aucun des deux ne raconte la même chose. Un seul évangile, celui de Mattieu, raconte l’histoire des mages. Puis, sur cette base, le récit s’est développé et beaucoup de recherches ont creusé cette voie, mais il s’agit très probablement de la première tentative de prosélytisme chrétien vis-à-vis des Iraniens.

- Jean Kellens

Nous trouvons les traces d’une religion qui précède le zoroastrisme, matérialiste et fataliste, je parle du zurvanisme.

Oui, mais c’est une religion morte. Le zurvanisme a été le premier état de la religion iranienne d’après Anquetil Duperron - qui est allé chercher les textes de l’Avesta en Inde pour les ramener en France au XVIIIe siècle. Mais c’était un pionnier et avec une erreur de perspective, il a eu tendance à vieillir le zoroastrisme. Entre 1930 et 1950, Benveniste au Collège de France et Nyberg à Uppsala défendaient également la théorie du zurvanisme. Ceci dit, la seule mention d’un « dieu temps » se trouve chez les chroniqueurs arabes des VIIe et VIIIe siècles de notre ère, et cette mention était basée sur une erreur. Il y a des textes et des articles autour du sujet, mais les sources sont extrêmement tardives par rapport à l’Avesta et datent de la fin de l’époque sassanide. La vision que j’ai du début du zoroastrisme est celle d’un dieu des Iraniens orientaux, produit par les Gâthâs et un peu du type de celui des Indiens védiques.

Quel était le statut du mithraïsme en Iran ; je parle du culte qui sera grandement disséminé en Europe grâce aux soldats romains ?

Il est fort difficile d’en parler précisément pour deux raisons principales : d’abord, on suppose que le mithraïsme est important car il est entouré de choses qui nous paraissent importantes, comme le Mitra védique qui est le grand dieu du panthéon védique, puis plus tard, le Mithra iranien. Si ce dernier prend une telle importance dans le monde romain, nous pouvons en déduire que le mithraïsme iranien était aussi très important, mais cela ne veut pas dire que Mithra était une divinité proprement iranienne. Il avait sans doute beaucoup plus d’importance en Asie Mineure. On peut aussi voir les choses sous l’angle des conflits de divinités. On a souvent l’impression que Ahura Mazda est un grand dieu, dixit Darius, mais Mithra est aussi un grand dieu pour les soldats. Dans une perspective monothéiste, la cohabitation des dieux est difficile à appréhender, mais dans le système tel qu’il existait, cette cohabitation était possible.

L’alphabet avestique était-il une invention à partir du cunéiforme ?

Non, il le fut à partir du pahlavi. L’analyse de Hoffmann avait montré de façon incontestable que cette écriture était une invention tout à fait volontaire et concertée. Il y avait une volonté d’invention de cet alphabet et le pahlavi se présentait en tant que modèle, le pahlavi tel qu’on le connaît dans les textes. L’écriture pahlavi était consonantique et on a voulu en faire une écriture alphabétique, c’est-à-dire une écriture avec des voyelles et même plus de voyelles qu’il n’en fallait, car ce n’étaient pas les voyelles de langues ordinaires mais celles, très diverses, de la locution liturgique.

La présence d’autant de voyelles et d’un système vocalique aussi élaboré n’est-il pas notamment dû à l’influence du grec et du latin, avec qui les Perses avaient des contacts réguliers ?

Bien sûr. Les Perses ont voulu, à partir de l’alphabet consonantique pahlavi, mettre en place une écriture à la grecque et à la latine. Ils connaissaient probablement le grec et d’ailleurs, ils ont repris deux signes grecs, c’est-à-dire le petit e epsilon et l’upsilon, mais ils ont forgé les autres avec les lettres du moyen-perse. Leur univers culturel n’était probablement pas celui des Grecs, dont l’univers culturel et religieux était loin de celui du moyen perse.

On considère l’Avestique comme un dialecte oriental, sans que cette affirmation se base sur des faits qui en témoigneraient directement. Pour quelles raisons le croit-on oriental ?

Qu’allez-vous appeler occidental ?

Les Mèdes…

Les Mèdes, voilà. Adriano Rossi, un grand spécialiste des études mèdes, a montré qu’entre le vieux perse et le mède, il y a un double phonétique, comme par exemple dans le problème du nom du cheval. En vieux perse, le nom du cheval est asa. Mais de temps en temps, ce n’est plus asa mais aspa. Voilà donc une langue où il y a un double phonétique car dans le nom du cheval, on a parfois le « s » et parfois le « sp ». A partir des années 1930, la tendance était de dire que tout ce qui n’était pas vraiment du vieux perse, c’est-à-dire qui n’était pas Asa (qui est vieux perse), comme aspa, était donc mède. Les Perses et les Mèdes étaient voisins et entretenaient des relations proches. Les Perses parlaient une langue mêlée de mède. C’est la doctrine officielle.

Pourquoi ne pas authentifier la variante qui est plus proche du sanscrit ?

En sanscrit, le cheval se dit aśva. D’une certaine façon, c’est plus proche de aspa. Mais il y a la forme perse (asa) et la forme mède (aspa). Le vieux perse, qui devait naturellement choisir le variant perse (asa), a néanmoins choisi la variante mède, car celle-ci était la forme originale. En dehors de cela, on ne connaît qu’un seul mot de mède. On sait qu’Hérodote parle d’une femme mède qui s’appelait Uspakarte signifiant "chienne". En dehors de cela, on ne sait rien. On a donc décidé que tous les mots qui n’avaient pas la phonétique proprement vieux perse et que l’on ne pouvait pas non plus attribuer au mède pourraient être avestiques. Tous les mots prétendument mèdes pourraient donc être avestiques. On m’a déjà demandé s’il serait possible que l’avestique soit du mède et je dis non ! Pas à cause de cela…

Il existe un mythe selon lequel Zoroastre serait né en Médie, au bord du lac d’Ourmia…

Tout à fait ; mais il y a une raison pour laquelle l’avestique n’est pas une langue mède : il n’a pas de « h ». Le clergé de l’Avesta n’est pas le clergé mage, et vous ne trouvez pas le terme de "mages" (magus), dans l’Avesta.

La Revue de Téhéran vous remercie de nous avoir accordé cet entretien.

Notes

[1] L’Avesta ancien, livre sacré des Zoroastriens, contenait 21 Nasks (livres). Aujourd’hui, il n’en reste que cinq dont Yasna, Visperad, Vendidad, les Yashts et Khordeh Avesta. Le Yasna (terme signifiant sacrifice) est un ensemble liturgique qui contient 72 chapitres. Le noyau de ce corpus est constitué par 5 Gâthâs « chants », rédigés en vieil-avestique, peut-être écrits par Zoroastre lui-même. Les chapitres 28 à 34 forment le Gâthâ Ahunavaiti. Les chapitres 35 à 41 forment le Yasna Haptaŋhâiti « sacrifice en sept chapitres » écrits par les disciples de Zoroastre. Les chapitres 43 à 46 forment le Gâthâ Ushtavaiti, 47 à 50 le Gâthâ Spənta Mainiiu, le Yasna 51 le Gâthâ Vohu xšaθrâ et enfin, le Yasna 53 le Gâthâ Vahištōišti. En dehors de ces chapitres, le reste fut composé plus tard en avestique récent.

[2] Etant donné qu’un grand nombre des chercheurs avestiques étaient protestants, J. Kellens émet l’idée que ces recherches auraient été influencées par leur vision du monde qui faisait de Zoroastre un réformateur vis-à-vis de la religion iranienne de l’époque, tout comme ils l’ont eux-mêmes été vis-à-vis de l’Eglise catholique.

[3] D’après Jean Kellens, il existe six traits distinctifs entre les Gathas et le Yasna Haptanjhâiti : 1. Prose contre vers. Le Yasna est un texte en prose, technique indo-iranienne connue également en Inde avec les Brahmanas ; 2. L’absence d’univers négatif. Le Yasna ne contient pas d’éloges ou de reproches, contrairement aux Gâthâs. 3. Texte anonyme. Le nom de Zarathoustra n’est pas mentionné, et en outre, le locuteur du Yasna est multiple : « nous ». 4. Le titre d’Aməš ̣a spənta « immortel bienfaisant ». Il s’agit d’un titre du Yasna. On insiste également sur leur répartition sexuelle : « ceux et celles ». 5. Présence du monde naturel. Il y a évidemment la présence du feu, du ciel, de la terre, mais surtout des eaux, qui occupent la place centrale. 6. Présence et absence de certaines notions.