|

La poésie plasticienne

Entretien avec Jean-Pierre Brigaudiot

à l’occasion de son exposition

« Il y a tant de choses à dire » à la galerie Seyhoun.

Texte de présentation du catalogue de l’exposition :

Les œuvres que présente Jean-Pierre Brigaudiot à la galerie Seyhoun de Téhéran relèvent de cinq médiums : l’écriture, la peinture, la photographie, les dessins et la vidéo. Le dénominateur commun en est la poésie : une poésie contemporaine, libre de règles préalables, poésie avec des mots et poésie sans mots car ce qui est poésie sait se passer des mots. Cette poésie rencontre la peinture et se fait tableau, rencontre la vidéo et se fait cinéma, rencontre la photo et se fait image. Lorsqu’elle est poésie sans mots, elle compte vainement les étoiles ou rêve et bâtit le monde, s’appuyant parfois sur la géométrie et les mathématiques qui ne s’opposent pas à une dimension poétique. D’une certaine manière, l’œuvre de Jean-Pierre Brigaudiot est comme un rêve, une tentative de dire et d’exprimer les choses, celles qu’on voit, celles qu’on ressent, celles qu’on ne comprend pas.

Bien que Jean-Pierre Brigaudiot ne parle pas le farsi, le poème en tableau, en photo ou en vidéo est un véritable partage de ce qui se donne à voir comme de ce qui se donne à entendre : la peinture, le signe et le chant ou le murmure. Dialogue de sourds pas tellement sourds dès lors qu’on se met à l’écoute.

Les œuvres de Brigaudiot sont à jamais in-finies, toujours en danger d’être reprises, relues, transformées. Leur malléabilité n’est pourtant pas programmée, elle advient naturellement car le temps modifie le sens et les formes de toute chose.

C’est lors d’un entretien à la galerie Seyhoun que Jean-Pierre Brigaudiot nous parle de son œuvre, de ses expositions et de ses activités en Iran.

Ce qui a d’abord retenu notre attention dans cette exposition, c’est la poésie qui semble être pour vous comme un trésor caché, un trésor sorti du tiroir du temps. Dans un entretien, vous avez dit que vous aviez redécouvert la poésie, qu’entendez-vous par cela ?

Durant une longue période de ma vie, j’ai énormément travaillé à l’université, en même temps qu’à organiser mes expositions. Quand j’étais doyen de l’université, je n’avais pas beaucoup de temps pour m’isoler et surtout je n’avais plus de silence intérieur, ce dont j’ai besoin pour qu’advienne ma poésie. Quand on travaille beaucoup, l’esprit est encombré des bruits de la vie. Et pour écrire la poésie, j’ai besoin de silence - ce qui n’est pas le cas pour tous ceux qui écrivent de la poésie. C’est quand j’ai cessé de travailler à l’université que j’ai retrouvé ce silence, cette tranquillité. Alors j’ai recommencé à écrire de la poésie, beaucoup, énormément.

- Paysage discontinu, dessin et collage sur papier,

30x45 cm, 1996.

La poésie, pour vous, est-ce le silence ?

Non, le silence n’est que la condition d’écriture de la poésie, j’ai besoin de silence autour de moi et dans ma tête pour écrire, le silence est comme une plongée en apnée, une coupure du bruit du monde.

Nous retrouvons ce même intérêt pour la poésie dans une exposition de 2012, « Crossing ». Comment définissez-vous la poésie ; partagez-vous le même avis que Heidegger sur la poésie comme véritable habitat de l’homme ?

Oui, d’une certaine manière, on peut dire les choses de différentes manières, et cela dépend de la définition que l’on donne de la poésie. Une définition restreinte de la poésie est d’être écriture, mais on sait bien que dans la vie courante, on rencontre des choses poétiques, des paysages, un moment de vie, le brouillard, des objets, la pluie - tout cela peut apparaître comme quelque chose qu’on appelle poétique. Pour moi, la poésie existe dans l’écriture et avant l’écriture, d’une certaine manière ailleurs, c’est pour cela que j’ai utilisé l’espace de la peinture pour écrire ma poésie. Dans cette exposition, je présente par exemple ma poésie écrite sur des tableaux, en peinture, avec un espace, des couleurs, un contexte donné à la poésie, et je présente également des œuvres où il n’y a pas de mots, car il est aussi possible de « dire » la poésie sans passer par les mots.

C’est-à-dire sans écriture ?

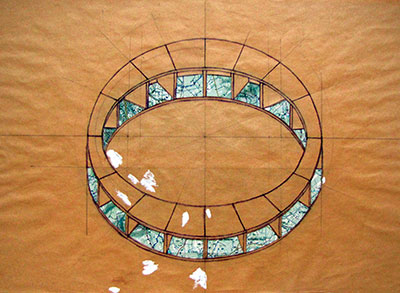

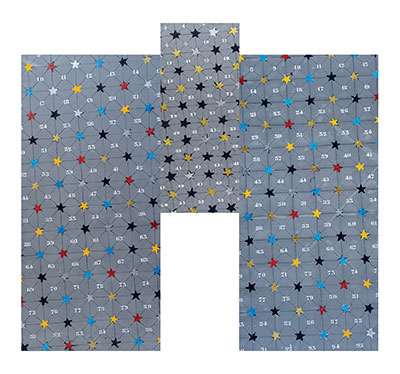

En effet, certains tableaux n’ont pas d’écriture, qui est par exemple remplacée par des nombres. C’est une expérience que j’ai commencée avant de revenir à la poésie des mots. Il s’agit en quelque sorte de rêveries que je qualifie de poétiques, liées à la nuit, lorsque je contemple les étoiles. Alors j’aimerais les compter, les connaître et les reconnaître. L’usage des nombres, lié à cet imaginaire, est pour moi une poésie sans les mots qui croise l’arithmétique - et il y a une poésie dans l’arithmétique, une poésie de l’énumération, de la scansion, de la psalmodie, comme il y a une poésie primaire et fondamentale dans la fascination qu’exercent les vagues s’exténuant sur la plage, poésie de l’infini, au-delà de l’ici-bas et de nous-mêmes.

- Jean-Pierre Brigaudiot

Pourquoi avoir utilisé le persan dans certaines œuvres ?

Ma poésie écrite en persan est liée à une exposition que j’ai faite en 2012. Une galeriste de Téhéran vivant en Iran et à Paris, avait apprécié mon travail d’écriture de poésie en peinture et en photo. Elle m’avait invité à exposer à Téhéran et m’avait suggéré d’écrire certaines œuvres en persan. J’ai répondu que je trouverais une solution pour transposer ces œuvres en cette langue que je trouve très poétique dans sa sonorité et son expression quelque peu nonchalante. C’était certes une tâche difficile, mais j’ai des amis iraniens à Paris, dont le fils de l’ancien doyen de l’Université de Tabriz versé dans la culture persane. J’ai ensuite rencontré le président de l’Association d’Amitié Iran-France qui m’a encouragé et a proposé de m’aider pour cette exposition à Téhéran, à la galerie Silk Road.

J’ai donc commencé à travailler avec des amis iraniens pour élaborer des tableaux en persan. J’ai fait cette exposition de 2012 à Téhéran, à la galerie Silk Road, dans le quartier Farmânieh et en même temps j’en ai fait une autre dans l’espace de l’Association d’Amitié Iran-France. Pour revenir au persan, passer du français au persan n’est pas facile. Il faut d’abord traduire. L’ami iranien dont j’ai parlé et qui aime beaucoup la poésie qu’il lit en persan, français ou anglais, m’a dit qu’il se chargeait de transposer mes poèmes - nous avons donc écarté la simple traduction. Comme il s’agissait de poésie à conduire vers la langue persane, il fallait trouver des équivalents au français. Après cela, techniquement, le reste était moins difficile. J’ai fait des pochoirs. Une étudiante iranienne écrit le texte en noir sur le tableau et ensuite je travaille les couleurs. Je vous parle ici de la réalisation, qui n’est pas le concept. Le concept est surtout ailleurs mais il n’est pas absent des opérations picturales car mon travail, lorsqu’il s’agit de ces poèmes mis en peinture, est un travail où je dois faire concorder les textures, les couleurs et les matières avec l’esprit du texte, avec la mise en page des mots. Il en va de même lorsqu’il s’agit de la photo et de la vidéo, c’est un long travail de recherche d’une certaine harmonie et concordance entre le sens (le lisible) et le visible (le plastique).

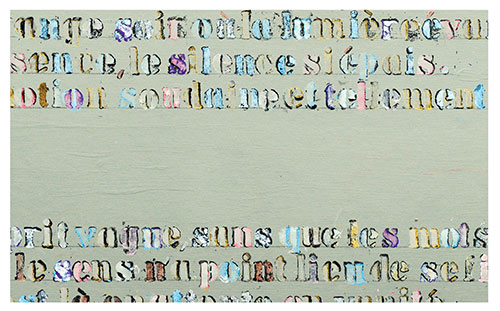

- Poème, peinture sur carton, 79x20,5 cm. 2015.

La trace de l’autre est donc présente dans ces œuvres…

La trace de l’autre ?

Oui, cette assistante qui inscrit les mots sur les tableaux, ou dans la vidéo que vous avez réalisée, il y a quelqu’un d’autre que vous pour lire les poèmes en persan ?

Il s’agit des modalités de mon travail artistique en ce moment, je dois constituer des équipes « techniques » pour la transposition en farsi, pour une première écriture sur le tableau, pour les prises de vues et le montage de la vidéo. Comme je travaille actuellement sur plusieurs expositions en même temps, une ici et une autre en Corée du Sud, je dois gérer le développement de mon œuvre selon les cultures et les contextes. En 2012, j’ai fait une première vidéo dans l’esprit d’un partage avec le public iranien. Le tableau est immobile, le texte reste peu ou prou comme dans le livre, mais voulant aller plus loin que rester dans la référence au livre, c’est pourquoi je travaille tant et tant la picturalité. La photo, elle, est en quelque sorte paradoxale, puisqu’elle n’est pas vraiment une photo. Je veux dire que le poème n’est pas photographié, il est tapé à l’ordinateur, ensuite il est tiré dans un laboratoire-photo sur papier argentique. La vidéo apporte un espace et un temps qui n’existent pas dans le tableau. Cet espace-là est l’espace du cinéma où la lettre peut se promener, aller de haut en bas, et puis il y a évidemment le chant, c’est-à-dire la voix qui lit la poésie alternativement en français et en persan. Ici encore le texte qui gambade sur l’écran n’est jamais filmé, ça se joue donc dans le paradoxe d’un film où ce qu’on voit n’a pas vraiment été filmé.

Avec ces œuvres, l’offre faite au spectateur est celle de voir ou bien de lire, mais il ne peut lire sans passer par la plasticité.

- Triptyque, peinture sur métal, 3x 19x16cm, 1989.

L’horizontalité est un point commun aux écritures persane et française. Avez-vous jamais expérimenté une écriture verticale, par exemple le chinois ?

Oui, l’horizontalité est effectivement un point commun, mais il y a plus. La lecture du poème est un peu comme on perçoit un paysage. Quand on regarde un paysage, au loin, on a devant soi ce qu’on appelle la ligne de l’horizon, séparant le ciel de la terre, où la mer et le ciel s’adjoignent. Je vais faire une exposition au printemps en Corée. En Corée, on utilise l’écriture horizontale et verticale, comme en Iran vous utilisez l’écriture verticale pour des enseignes des magasins, mais pas pour l’écriture courante. En Corée, c’est la même chose, on écrit normalement horizontalement. Pour le moment je ne suis guère préoccupé par l’écriture verticale.

Cette horizontalité m’a beaucoup intéressée, puisque j’ai découvert dans vos œuvres la structure de l’horizon, comme la définit Husserl.

Oui ! Dans chaque ligne du tableau, quand je regarde les lignes, je perçois d’une certaine manière le souvenir de l’écriture qui se déploie sur ces lignes, et si j’écris quelquefois le poème à la main, le plus souvent c’est à l’ordinateur. Quand je fais des tableaux, je dois tracer des lignes pour reporter le texte du poème. Pour moi, chaque ligne renvoie au paysage, elle se fait ligne d’horizon, elle induit un espace virtuel. L’horizon me fascine en tant que paradoxe : lieu et non lieu virtuel et fuyant à jamais. J’ai depuis longtemps travaillé beaucoup d’œuvres en relation avec la perspective. Quand la perspective est inventée à la Renaissance en Italie, elle se positionne par rapport à la ligne d’horizon. Et c’est ainsi que depuis la Renaissance, toutes les constructions spatiales et visuelles dans l’art se font par rapport à cet insaisissable horizon, cependant visible et représentable !

- Poème, détail. Peinture sur carton.

Votre intérêt pour le multimédia est aussi une caractéristique de cette exposition. Croyez-vous, comme Adorno, à la dislocation et à la rencontre des arts dans une exposition d’aujourd’hui dans l’art contemporain ?

Les pratiques multimédias sont devenues très habituelles maintenant. Les expositions sont très souvent multimédias. Il y a de moins en moins d’expositions qui soient seulement de peintures, de sculptures, de photos ou de vidéos, les médiums se côtoient et sont complémentaires pour dire ce que veut dire ou essayer de dire l’artiste. Mais c’est vrai que pour beaucoup d’artistes, dont je fais partie, la pratique de plusieurs médiums dans une même exposition est une manière d’essayer de dire la même chose, parce qu’on n’arrive jamais à dire complètement ce que l’on veut dire. Le monde résiste à sa dicibilité. De même que la poésie qui a la capacité de dire ce qu’elle veut dire et qui essaie donc de le faire, une exposition essaie de dire une parcelle infime des choses du monde, celles dont on a envie de parler : la beauté des choses, le bonheur des choses, l’horreur et le terrifiant… On le dit donc avec la vidéo, avec la peinture, on le dit avec la photo, par l’installation ou la performance, pour nous cantonner aux arts visuels.

Les médiums se rejoignent donc dans une exposition pour combler leurs manques mutuels ?

Pour moi, avec la poésie plasticienne, la question est celle de l’incapacité du langage à dire ce que j’ai envie de dire ; je veux dire des choses du monde, je veux dire des choses positives, des choses négatives, je pose certaines questions. Et il y en a que j’arrive à mieux poser avec la vidéo. C’est ce qui fait l’intérêt du multimédia pour moi. Ce n’est pas de dire que je fais de la vidéo, ou de la photo. C’est d’essayer d’exprimer un ressenti et un questionnement du monde.

Ces vides, ces lignes blanches, ces espaces, sont-ils un moyen de dire ce que vous ne pouvez pas dire ?

Quand je suis dans la poésie, je la pense d’une manière assez forte, très différemment de la vie quotidienne quand je fais des emplettes ou un cours à l’université, actions qui sont focalisées sur une finalité immédiate. La poésie est une ouverture à l’espace, au temps, au-delà de l’écriture, après l’écriture. Et l’espace, ici, est quelque chose qui dit effectivement d’une manière très forte que nous sommes quelque part au monde dans un espace infini dont nous ne connaissons ni la nature, ni les dimensions. Cet espace vécu d’abord en poésie est très important dans la peinture. Je le donne aussi à percevoir, mais autrement, dans la vidéo. Dans l’écriture poétique sans images, c’est l’écriture qui fait image, qui devient image, et cette écriture se déploie dans un espace, dans l’espace « blanc » de la page avec cette incertitude des phrases qui ne sont pas terminées, des mots qui se promènent, de quelque chose qui s’arrête soudain, de ce qui apparaît comme venant vers vous, ce qui est plus loin, comme les gris qui s’éloignent un petit peu, les caractères plus petits etc., et puis tous ces points qui scandent l’espace comme des lignes d’horizon, comme si on se déplaçait dans un paysage d’une certaine manière. Ma poésie parle donc de la poésie, elle parle de la difficulté à dire des choses, de l’émerveillement de voir certaines choses, de questionnements par rapport à d’autres.

- "Compter les étoiles", triptyque, peinture sur toile, dimensions hors tout : 230x210 cm. 2015

Pourquoi n’utilisez pas-vous beaucoup de couleurs ?

Mon objectif n’est pas de faire joli. La poésie, celle que j’essaye d’écrire n’est ni futile, ni décorative, ni facile, même si je suis conscient de la vanité de toute chose en ce monde. Elle est liée à la philosophie. Quant à la réduction des couleurs, elle relève évidemment d’un choix conscient, celui d’une présence en même temps qu’absence de l’espace où se déploient les mots, espace texturé et matiériste, d’un certain gris qui n’évoque guère quoi que ce soit qui viendrait parasiter la perception du flottement des mots en un espace définitivement incertain.

Et le joli est différent du beau…

Certes le joli est différent du beau. Il est une vanité. Je travaille avec beaucoup de références littéraires à la Bible et ses textes fondateurs, ô combien poétiques ; elle occupe une place privilégiée dans ma poésie car je trouve les textes de la Genèse extrêmement poétiques, dans la manière d’exprimer le monde, dans le rapport de l’homme avec Dieu, dans la manière de conter les choses du monde. Mon travail est aussi en relation infuse avec des artistes dont l’œuvre me touche. Je connais très bien l’art contemporain, où il y a des artistes que j’aime beaucoup, comme John Cage par exemple. John Cage qui est plutôt une référence dans la musique, mais qui est cependant une sorte de père fondateur de l’art contemporain dans les années 50-60, initiateur d’une autre manière de penser et faire l’art et il va bien au-delà de la proposition faite par Marcel Duchamp. Ces artistes et les philosophes que j’ai approchés travaillent à jamais dans ma tête et contribuent à me faire tel que je suis.

Les tonalités des couleurs peuvent servir à créer des jeux d’ombre et de lumière. Mais puisque c’est le simple qui vous intéresse, pourquoi cette limitation et ces choix coloristiques ?

L’idée quand j’ai choisi de mettre les textes en couleur dans les tableaux était de les enluminer, de quitter le dépouillement du texte imprimé ordinaire. Enluminer, c’est-à-dire donner au texte une qualité plastique exceptionnelle. Au début, mon travail visait à sortir la poésie du livre, tout simplement. Dans les livres de poésie, chez nous comme chez vous, on se limite le plus souvent au texte en noir et blanc, alors on ne voit pas les caractères, ils deviennent transparents à la lecture. J’ai donc fait des choix, en rendant chatoyants les caractères marqués sur un fond, un gris, un espace indéfini. Indéfini comme est la poésie que j’écris, au sens flottant et à jamais in-finie en ce sens que chaque fois que je la relis, je la modifie, je la reprends, bref une poésie définitivement in process.

Si j’ai bien compris, c’est une sorte de travail inverse. D’habitude, par exemple dans notre culture, l’enluminure est une peinture qui enlumine le texte, qui l’illustre, mais ici c’est le texte qui enlumine la peinture.

C’est d’une certaine manière une sorte d’échange et de lien entre signe linguistique et peinture. Des Iraniens m’ont expliqué que parfois, en lisant ma poésie, ils retrouvent quelque chose, des proximités avec Hâfez. Bon, je ne connais pas vraiment Hâfez, parce que je n’ai pas envie de le lire à travers les traductions exécrables qu’on trouve ici et là, je préfère de loin en écouter une lecture, donc le simple chant, puisque je ne comprends pas le persan. D’autres m’ont dit qu’il y a quelque chose, dans ma poésie, qui rappelle le Coran. Dans le Coran comme dans la Bible, il y a pour moi des choses très poétiques, sa lecture à voix haute ou murmurée, en persan ou en arabe me fascine, ainsi qu’on est fasciné par un chant, par cette humanité du chant qui est comme une supplique adressée au Dieu. Je ne connais pas ou fort peu le Coran, mais je connais la Bible.

- Paysage discontinu, dessin/collage sur papier

30x45cm, 1996.

Je rejoins l’avis de certains Iraniens qui trouvent des ressemblances entre les poèmes exposés ici et ceux du poète contemporain iranien Sohrâb Sepehri.

Oui, c’est normal parce que le poète affirme une certaine position dans la société au moment où il écrit, une position à l’égard de l’humanité ; il y a donc une sorte de questionnement commun à tous les poètes du monde, et c’est le pourquoi de ces ressemblances à la fois formelles et conceptuelles. La poésie, en général, est d’une certaine manière un partage, une offrande faite à l’autre, un moment où quitter le dur labeur, la vie difficile. J’aime qu’on me dise que cette poésie très libre que j’écris, indifférente aux écoles et aux règles, toujours en doute d’elle-même, permet au lecteur-spectateur de retrouver ici et là des poètes d’époques très anciennes, comme des poètes contemporains.

Pourriez-vous expliquer un peu votre travail en vidéo ?

La vidéo, celle-ci, intitulée : « Il y a tant et tant à dire… », est construite à partir de quatre poèmes qui sont dits alternativement en persan et en français. Pour moi, la vidéo est un supplément et complément par rapport à la peinture ou à la photo pour intégrer la poésie à un autre espace. Cet espace est l’espace-temps, l’espace du cinéma. Dans la vidéo, on ajoute l’espace-temps et le chant de la poésie, le chant de celui ou celle qui lit la poésie. C’est important pour moi de faire une œuvre en vidéo. Le travail demandé par celle-ci est compliqué et considérable. J’ai travaillé avec des Iraniens et avec une technicienne coréenne qui habite à Séoul, qui ne parle ni persan, ni français, ni anglais, avec qui c’était donc un difficile de communiquer. Avec les Iraniens qui ont transposé ma poésie en persan, c’était sans fin car ils n’étaient jamais d’accord sur une bonne interprétation, et c’est logique puisqu’au départ mes poèmes ont un sens flottant, les énoncés ne sont pas terminés. Ce problème de communication avait ses avantages, parce que dans ma poésie, je m’intéresse à la communication en dehors du langage. Pour le montage de la vidéo, on a finalement communiqué grosso modo par échanges d’images, et avec l’intervention de mon épouse qui est coréenne, nous avons réussi : je suis assez satisfait du résultat de cette vidéo par rapport à la peinture, parce que je trouve que j’ai pu intégrer et conserver comme je le souhaitais l’esprit de ma peinture : par exemple avec le rôle joué par les séquences montrant la rivière sous la pluie. Le jour où on filmait la rivière, on ne savait pas qu’il allait pleuvoir, et quand j’ai vu la pluie qui tombait, j’ai tout de suite su quelle musique je voulais, c’était une musique traditionnelle coréenne, une musique bouddhiste-pansori, revisitée postmoderne et électronique, aux rythmes en harmonie avec la conception que j’ai de la lecture de ma poésie, musique absolument pas illustrative, ni des textes ni des séquences filmées. Donc quand j’ai vu la pluie tomber doucement sur la rivière, je l’ai trouvée extraordinaire, parce que sur la surface de l’eau, elle produisait littéralement les points typographiques de ma poésie, les petits points que l’on voit dans la mise en page des poèmes en photo et dans la vidéo. On a donc choisi une mise en espace, des lettres qui explosent, qui se baladent, disparaissent comme elles apparaissent et disparaissent dans ma peinture. C’est vrai que d’une certaine manière, c’est un rêve d’avoir une poésie ambiantale qui se promène et investit l’espace autour de moi.

- Poème français-farsi, impression sur papier argentique contre collage sur aluminium, 50x75cm. 2015

Il s’agit donc d’une collaboration véritablement internationale et interculturelle…

Collaboration complexe avec des Iraniens à Paris ou avec l’Association d’Amitié Iran-France. Avec des Iraniens qui transposent des textes en persan, un Iranien qui vient les lire dans le studio d’enregistrement. Avec un autre Iranien qui est graphiste, qui m’a aidé pour choisir la calligraphie ou plutôt la typographie, puisque, comme vous voyez, j’ai choisi la typographie : les lettres sont donc soigneusement choisies pour leurs qualités formelles qui vont retentir dans le poème et en infléchir le sens.

Il y avait cependant de la calligraphie dans votre exposition de 2012.

Parce qu’à ce moment-là, parmi les gens que je connaissais à Paris, il y avait un calligraphe. Il m’a proposé de travailler pour moi. J’ai fait l’exposition avec son travail en une calligraphie assez simple, mais ce n’était pas vraiment ce que je voulais. J’en suis donc venu ensuite à des caractères d’imprimerie, comme ceux que vous utilisez dans les journaux.

Pourquoi ce choix d’écarter la calligraphie ?

La calligraphie persane est quelque chose dont je n’ai pas besoin pour ce travail et qui m’échappe, ou échappe à ma culture. Je pourrais utiliser de la calligraphie, je l’ai déjà fait. Mais la calligraphie persane véhicule une histoire, celle de l’Islam et celle de sa mise au service des textes coraniques, elle est une pensée du monde ; d’autre part elle nécessite un long apprentissage et une maîtrise que je n’ai pas. Il ne s’agit donc pas d’un rejet mais d’un choix rationnel. Et comme je fais pour ma poésie en tableaux en français, je préfère employer des caractères contemporains, des caractères d’aujourd’hui, comme on en utilise pour imprimer les journaux, les annonces, etc.

L’important, c’est donc de se relier au quotidien ?

Oui, parce que ma poésie est une poésie d’aujourd’hui, indépendante, une poésie qui ne se positionne pas par rapport ni n’adhère à une école. Mais la poésie persane, à Paris, c’est un peu compliqué. Il faut trouver les livres, et le plus souvent les traductions sont insupportables, je ressens immédiatement la médiocrité des traductions. C’est toujours très difficile de traduire, de passer d’une civilisation à une autre avec une pensée poétique qui n’est pas une pensée très pragmatique. Les termes poétiques sont des termes qui échappent volontiers à la définition et à la monosémie.

Que pensez-vous de l’art contemporain en Iran ? Avez-vous visité des expositions d’artistes contemporains iraniens ?

Oui, j’ai beaucoup regardé l’art contemporain. Cela fait 15 ans que je viens en Iran tous les ans et j’ai récemment écrit un article sur le monde des galeries ici dans La Revue de Téhéran. Ce qui caractérise pour moi l’art contemporain iranien, c’est qu’on est dans un moment de passage. Et on passe d’une définition de l’art du passé vers une acceptation de l’art mondialisé. Ce passage se fait très souvent par des techniques contemporaines mais cependant avec l’omniprésence de la culture iranienne, la culture traditionnelle, une présence de la Perse par exemple, d’un empire très puissant avec son esthétique, une histoire, des objets d’art, etc. Et il y a cette présence de l’artisanat iranien qui est très importante. Le travail de Tanâvoli par exemple regarde beaucoup vers la culture iranienne, la prend en charge pour en donner une vision contemporaine. Pour moi, l’art contemporain iranien est dans un moment de passage vers l’art mondialisé, mais je précise que je parle seulement de l’art contemporain iranien en Iran même car celui des jeunes artistes iraniens vivant ici et là de par le monde a déjà basculé vers un art mondialisé, avec à la clé une indéniable perte d’identité, mais au profit d’une autre.

A part vos projets artistiques, quelles sont vos autres activités en Iran ?

Je suis le délégué, en France, de l’Association d’Amitié Iran-France, et nous essayons avec Monsieur Fotouhi et d’autres membres de l’Association de développer les échanges artistiques et culturels entre les deux pays.

- Compter les étoiles, peinture et dessin sur carton, 120x80cm. 2009

Comment se passent ces échanges ? Des expositions sont-elles aussi organisées en France ?

On essaye de monter des échanges d’expositions. L’aide que m’apporte l’association favorise mon travail en Iran, et nous avons des projets communs concernant des expositions de photographes et de vidéastes qui se tiendraient ici en Iran. Nous voudrions en particulier pouvoir organiser des expositions avec par exemple un groupe d’artistes iraniens et un groupe d’artistes français. Le principe serait d’inviter des artistes français en résidence en Iran, c’est-à-dire de les financer pour qu’ils puissent créer des œuvres ici. Une telle exposition est une rencontre entre les deux civilisations et les artistes. Et lorsque cette exposition aura eu lieu à Téhéran, on fera la même chose à Paris avec des artistes iraniens invités en résidence. Nous travaillons actuellement sur ce projet. Il s’agit ensuite de trouver un budget, ce qui est d’ailleurs un peu plus compliqué pour Paris, puisque la vie y est plus chère. Voilà quelques-uns de nos projets. L’Association a déjà beaucoup travaillé ; elle a invité des conférenciers, des historiens, des spécialistes du voyage, elle m’a invité en 2012. Durant mes expositions en Iran, je ne suis là pas uniquement en tant qu’artiste et pour dialoguer avec le public iranien, mais je participe aussi à des workshops dans les universités iraniennes.

Lors de mon premier voyage en Iran, j’étais doyen à la faculté d’arts plastiques à la Sorbonne et j’étais missionné pour travailler avec le gouvernement iranien sur la question d’un possible accueil de doctorants iraniens en art dans les universités françaises. C’était mon premier séjour en Iran, mais en tant qu’artiste, je me suis immédiatement intéressé aux musées et aux galeries. Lors de ce voyage, notre groupe de travail a rencontré les responsables de l’Université d’Art d’Ispahan et ceux de l’Université d’Art de Téhéran. Ainsi, depuis 2000, je viens tous les ans en Iran pour travailler avec des universités, pour des projets artistiques ou pour mes expositions. Parfois, je prends le temps de voyager un peu, mais je n’ai pas beaucoup de temps pour découvrir ou redécouvrir le pays et des lieux que j’aime comme Yazd, Ispahan, Shirâz ou Persépolis.

J’ai également rencontré un éditeur iranien car j’ai un livre qui va être très prochainement publié, il porte sur mon travail de poésie. C’est un ouvrage plutôt de caractère universitaire, un dialogue avec un professeur de linguistique qui m’interroge sur ma poésie. On discute de poésie mais aussi de mon travail transposé en persan. Nous avons monté un site internet autour du livre qui va être publié et sur ce site, il y des images de mes œuvres depuis de nombreuses années.

Pensez-vous faire des installations en Iran ?

Certes j’ai déjà beaucoup pratiqué l’installation, mais elle suppose un délai d’un mois avant l’exposition, pour pouvoir la penser et la concevoir. C’est la nature de mes installations que d’être conçues en fonction du pays et du lieu. Le problème avec l’installation est donc que je travaille avec du matériel que je trouve sur place. J’ai besoin de bien chercher pour trouver les objets dont j’ai besoin. Et la galerie où se tient mon actuelle exposition n’est pas adaptée à l’installation, et cela nécessite en outre des locaux pour travailler avant l’exposition. C’est donc un peu difficile de faire des installations ici. D’autant plus que ce n’est pas du tout l’orientation de cette galerie, c’est comme pour la vidéo qui ne fonctionne jamais ! Dommage car elle est très demandée !

L’association d’Amitié Iran-France s’occupe-t-elle aussi d’organiser des expositions, des programmes dans les universités ?

Oui, éventuellement. Je vais par exemple effectuer une intervention à l’Université d’Art de Téhéran et une autre à l’Université Azâd, interventions organisées par l’Association, laquelle invite donc spécifiquement des spécialistes pour qu’ils travaillent avec les universités, mais aussi dans des contextes non-académiques.

Concernant votre collaboration avec La Revue de Téhéran, comment vous avez connu cette revue ?

Je pense que c’est en 2008. Je participais alors à un colloque organisé par une ONG sur le thème du citoyen dans la cité. Il y avait donc des urbanistes, des architectes et des artistes de différents pays, notamment de France et d’Angleterre. La responsable des relations publiques, qui était journaliste, connaissait La Revue de Téhéran et m’en a envoyé un exemplaire en me demandant si j’étais intéressé par une collaboration. J’ai accepté de travailler avec cette revue et j’ai donc commencé à écrire des articles essentiellement sur l’art contemporain et les expositions que je visite, que ce soit à New York, en Europe, en Corée ou ailleurs. C’est ma méthode de travail : quand je visite une exposition, je me dis, ça, c’est bien pour La Revue de Téhéran. Cela me conduit à regarder avec plus d’attention l’exposition, à acheter un catalogue. En fait, j’aime ce jeu de l’écriture, cela me détend, j’ai toujours beaucoup écrit. On a un très bon échange avec Amélie Neuve-Eglise sur ces questions. Ce qui est positif, c’est que j’ai un retour sur internet, des lecteurs me posent des questions ou commentent, et je me rends compte qu’il y a des gens qui lisent cette revue, même si sa distribution papier est très limitée.

Allez-vous continuer à organiser des expositions en Iran ?

L’année prochaine, oui. Je vais continuer de travailler en Iran. Parce que je me sens bien dans ce pays, en une relation positive avec le monde artistique, les galeristes, les artistes. D’une certaine façon, je me sens chez moi à Téhéran et je vois son évolution ; ce n’est plus la ville rude que j’ai connue en 2000, elle devient agréable et la vie sociale est maintenant assez détendue.

Nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.