|

L’Iran découvre le cinéma très peu de temps après son apparition, avec des films importés et d’actualités. Le premier long métrage iranien est Abi va Rabi (Abi et Rabi) (1930), réalisé par Avanes Ohâniân. Avec l’apparition des films sonores en persan, le cinéma devient très populaire, notamment avec Dokhtar-e Lor (La Fille Lor), réalisé en 1933. Dans un premier temps, le cinéma iranien est à la fois sous l’influence du cinéma indien et de la censure. Les films étrangers au contenu politique, par exemple représentant une révolution ou des actions syndicales, ou contraires aux mœurs, ne sont pas autorisés.

Les années 1960 ont été une période d’influence occidentale forte, mais c’est aussi à la même époque qu’une nouvelle vague émerge dans le cinéma iranien. Les jeunes metteurs en scène utilisent alors de nouvelles méthodes créatives sans craindre la critique. Le film novateur et néo-réaliste de Dâriush Mehrjui, Gâv (La Vache, 1969) s’approprie un style européen pour en faire du cinéma iranien. Ce film est le premier film iranien à se pencher sur le monde rural – caractéristique aujourd’hui marquante du cinéma iranien -, sans hésiter à montrer la pauvreté et la misère des zones rurales à cette époque. Ce film raconte l’histoire d’un fermier qui chérit sa vache gestante. La vache meurt en mettant bas son petit et le fermier, ayant perdu son gagne-pain, perd graduellement la raison, entouré par les villageois qui comprennent sa souffrance et tentent de l’aider. Le fermier devient ainsi fou et s’identifie à la vache, pensant qu’il forme un être unique avec elle. Ce film est aussi une parabole car la vache reflète symboliquement les liens entre l’homme et la nature. Le régime du Shâh soutient au début la diffusion de ce film, mais il l’interdit un peu plus tard car les vues du directeur s’opposent à celles du Shâh, réticent à mener des réformes.

- Scène du film Bâshu, Gharibeh-ye kouchak (Bashu, le petit étranger) de Bahrâm Beyzâï

Un autre film culte de l’époque réalisé la même année que Gâv est Gheïsar (1969), de Massoud Kimiâyi, qui rompt lui aussi avec la tradition cinématographique de l’Iran, en critiquant l’occidentalisation de la culture iranienne. Le régime pahlavi était favorable à cette occidentalisation et en 1972, un réalisateur hollywoodien est invité à réaliser un film célébrant la culture persane sur les ruines de Persépolis. Ce cinéaste américain réussit très vite à s’attirer les foudres des Iraniens notamment en raison de l’opulence de son train de vie, dans un pays où les écarts de richesse sont alors extrêmes, avec une majorité vivant dans une grande pauvreté.

Durant les années 1970, le cinéma iranien produit plusieurs œuvres de qualité, notamment Gharibeh va Meh (L’Etranger et le Brouillard, 1975), de Bahrâm Beyzâï. Durant cette décennie, plusieurs dizaines de films sont réalisés, exclusivement pour le marché intérieur. Cependant, la production cinématographique ralentit notablement à l’approche de la Révolution du fait des troubles qui la précèdent, mais aussi de la situation politique extrêmement tendue et des arrestations et exécutions commises par le régime pahlavi, qui effraient les cinéastes.

La Révolution islamique change complètement la donne. Dans un premier temps, le nouveau régime condamne le cinéma entre autres en raison de son association directe avec le régime du Shâh et de sa forte occidentalisation.

Cependant, dès le début des années 80, quelques films initient la renaissance du cinéma iranien. Citons Tcherikeye Târâ (La Ballade de Tara, 1980) et Marg-e Yazdgerd (La Mort de Yazdgerd, 1982) de Bahrâm Beyzâï, et Jostojû (La Quête, 1982) d’Amir Nâderi. Ces films sont d’abord interdits de diffusion, mais au milieu des années 1980, l’Etat assouplit sa politique pour permettre à l’industrie cinématographique de se développer. Ainsi, par exemple, des réalisateurs et des cinéastes de l’époque du Shâh réapparaissent dans le paysage cinématographique iranien. Deux beaux films sortis en 1985 attirent pour la première fois l’attention internationale sur le cinéma iranien : Davandeh (Le Coureur) d’Amir Nâderi et Bâshu, Gharibeh-ye kouchak (Bashu, le petit étranger, 1985) de Bahrâm Beyzâï.

Davandeh (Le Coureur) est l’histoire d’un jeune orphelin analphabète vivant dans un pétrolier rouillé et abandonné au milieu d’un bidonville près du golfe Persique. Le film dépeint fidèlement un monde de pauvreté, dans lequel la collecte et le vol des ordures sont une méthode courante de survie. Dans Bâshu, Gharibeh-ye kouchak (Bashu, le petit étranger), Beyzâï montre la vie d’un enfant dans le contexte de la guerre Iran-Irak (1980-1989), un conflit qui coûta la vie à près d’un million d’Iraniens. La guerre a particulièrement bouleversé la vie des femmes et des enfants. Bashu, l’enfant du sud, est forcé de migrer tout au nord de l’Iran, dans une région où la langue, la culture et le climat lui sont étrangers. Le metteur en scène exploite de nombreux paysages pour aborder le thème universel de la proximité de l’homme et de la nature, bien présent dans le cinéma iranien prérévolutionnaire.

Beyzâï revient dans les années 90 avec Mosâferân (Les Voyageurs, 1992), un film très proche du théâtre. Il faut noter que Beyzâï est l’un des meilleurs dramaturges iraniens. En raison de problème de financements faibles, l’action du film se déroule dans une seule pièce. Beyzâï retourne au symbolisme animal dans Sag Koshi (Tuerie de chien, 2001), où un chien enragé est utilisé comme métaphore de la corruption en Iran moderne. Un chien fuyant face à l’homme symbolise une relation antagoniste et s’oppose aux aspects harmonieux de la culture iranienne. Plusieurs années durant, Beyzâï a dû faire face à des difficultés dans ses réalisations, du fait du contrôle constant sur son travail.

- Scène du film Mashgh-e-shab (Devoirs du soir, 1988) de Abbâs Kiârostami

Ayant tourné Gâv (La Vache) en 1969, Dâriush Mehrjui revient au cinéma après la Révolution islamique avec Edjâreh neshin-hâ (Les Locataires, 1986), Madreseh-i ke miraftim (L’école où nous allions, 1989) et Hâmoun (1990). Il est également le réalisateur d’une trilogie composée de Sârâ (1994), Pari (1995) et Leylâ (1996) qui explore la vie des femmes dans la société iranienne contemporaine. Ces films rappellent l’atmosphère d’un théâtre grec avec des femmes aux destins tragiques dans un monde dominé par les hommes.

N’oublions pas Abbâs Kiârostami. Le cinéma d’Abbas Kiârostami est basé sur une re-création idéale de la situation pour une progression lente, qui donne le temps de penser au spectateur. C’est un cinéma qui résonne plutôt qu’il ne dicte, il affecte plus qu’il n’impacte. Kiârostami veut effacer la distinction entre les longs métrages et les documentaires, en particulier dans ses premières œuvres. La ligne entre la réalité et la fiction, par exemple, dans Mashgh-e-shab (Devoirs du soir, 1988) et Close-up (1989), est ténue. Le cinéma de Kiârostami vise à mettre en scène une réflexion profonde pour analyser les questions comme l’identité et la liberté d’expression, en posant des questions directes pour obtenir indirectement les réponses. Dans Mashgh-e-shab (Devoirs du soir), les élèves d’une école sont constamment soumis à la pression des devoirs. Cette histoire privée se transforme peu à peu en une critique de l’ensemble du système éducatif en Iran moderne.

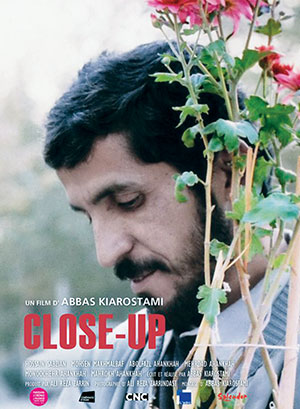

Close-up revient sur l’histoire véridique de Hossein Sabziân qui a prétendu être Mohsen Makhmalbâf. Dans ce film, Sabziân rencontre une famille qui l’accuse d’avoir frauduleusement obtenu de l’argent d’elle, se faisant passer pour le réalisateur. Le héros du film est un journaliste qui tente de percer la vérité, dans un film à la fois intelligent et drôle.

Les films de Kiârostami sont connus pour leur poésie en images. On peut remarquer dans sa création l’héritage millénaire des conteurs et des poètes iraniens. Le mystère culturel de l’Iran ancien imprègne de nombreux films de Kiârostami. Cela est évident, par exemple, dans les films Khâneh-ye doust kojâst ? (Où est la maison de l’ami ?, 1987), Zendegui va digar hitch (La vie et rien d’autre, 1992) et Zir-e derakhtân-e zeitoun (Au travers des oliviers, 1994). Cette trilogie Koker a été filmée dans une région du nord de l’Iran dévastée par un séisme en 1990.

Dans Taam-e Gilâs (Le Goût de la cerise, 1997), un homme se déplace en voiture, à la recherche de quelqu’un pour enterrer son corps après son suicide qui va avoir lieu la nuit même. Le suicide est interdit par l’islam et il lui est difficile de trouver un complice. En fin de compte, le garde d’un musée est d’accord, mais veut savoir comment il est possible de choisir de mourir quand il y a tant de miracles dans la vie. Les voitures sont des éléments familiers du cinéma de Kiârostami et pourraient notamment symboliser le mouvement infini. Dah (Dix, 2001) a totalement été enregistré depuis le capot d’une voiture et rappelle le style des documentaires.

Bâd mâ râ khâhad bord (Le vent nous emportera, 1999) est l’un des meilleurs films de ces dernières années. Un ingénieur anonyme et ses collègues arrivent de Téhéran au petit village de Siâh Darreh dans les montagnes du Kurdistan iranien. La voiture est une rareté dans ce village qui semble être exclu de la civilisation moderne. La mission de l’ingénieur n’est pas claire. Il est venu enregistrer une ancienne cérémonie de deuil, objectif qu’il dissimule aux habitants du village qui attendent la mort d’une vieille femme agonisante. Le film est une belle réflexion sur les activités de l’homme contre la tradition et la lutte de la technique contre la nature. Le film est sérieux mais parfois très ludique (par exemple lorsque l’ingénieur doit quitter la colline pour répondre à un appel sur son téléphone portable) et empli d’images inoubliables. Si l’ingénieur représente le progrès, les villageois incarnent la culture ancienne, les traditions, les rituels et la foi de l’Iran, qui refusent de changer et de mourir. Le film est, à un premier niveau, un commentaire social sur la vie rurale et explore le dilemme des intellectuels modernes en Iran, et à un second niveau, une réflexion sur les vérités universelles relatives à la vie et à la civilisation.

- Poster de Close-up de Kiârostami

La vie au village a été observée avec précision, un fait typique du cinéma iranien contemporain. De vrais individus ont été filmés dans des situations réelles et les enfants jouent un rôle clé dans ce film, comme dans beaucoup de films de Kiârostami. L’ingénieur se lie d’amitié avec un garçon nommé Farzâd qu’il aide dans ses leçons. À son tour, le garçon le guide dans le village. A un moment, l’ingénieur récite le poème de Forough Farrokhzad, "Le vent nous emportera", à une jeune fille qui nourrit les vaches dans une étable sombre (la vache symbolise les valeurs de l’amour et de la beauté). Le poème suit la philosophie de Khayyâm et fait référence à son style. Il est difficile de savoir si l’ingénieur comprend vraiment sa valeur. A la fin du film, l’ingénieur quitte le village, nettoyant la poussière de sa voiture. Le rythme tranquille du film appelle constamment le spectateur à réfléchir.

Des femmes réalisatrices apparaissent aussi après la Révolution. Rakhshân Bani-Etemâd, avec Khâredj az mahdoudeh (Hors zone, 1987), Pourân Derakhshândeh avec Parandeh-ye kouchak-e khoshbakhti (Le Petit oiseau du bonheur, 1989) et Tahmineh Milâni avec Che khabar ? (Quoi de neuf ?, 1992). Le film de Rakhshân Bani-Etemâd nommé Zir-e poust-e shahr (Sous la peau de la ville, 2000) parle des élections présidentielles dans le Téhéran contemporain.

Les années 1990 voient l’apparition d’une nouvelle génération de réalisateurs indépendants qui adoptent une nouvelle attitude envers la vie et l’art. De nouvelles figures remarquables apparaissent, au regard différent et original, dont Abolfazl Jalili, avec des films comme Don (1990), Det yani dokhtar (Det veut dire fillette, 1994), Yek dâstân-e vâghe’i (Une histoire vraie, 1996), et Râghs-e khâk (La danse de la terre, 1998). Ce dernier film raconte l’histoire d’un garçon de 11 ans, Iliâ, qui travaille dans un four à briques dans une région éloignée de l’Iran. Il se lie d’amitié avec une mystérieuse jeune fille nommée Lima qui vient au four avec sa mère pour des travaux saisonniers. Ce beau film quasiment sans dialogue montre la naissance d’une relation solide, basée sur une proximité de vision. Un autre film de ce réalisateur, Delbarân (2002) parle de l’anxiété et de l’amour. Un garçon de 14 ans, un réfugié afghan nommé Kaim dont la mère a été tuée et le père se bat pour l’Union du Nord, trouve du travail sur un camion à la ville frontalière iranienne de Delbarân. Il répare des voitures accidentées en se déplaçant avec un camion. Le film commence et se termine avec l’enthousiasme de l’adolescent regardant avec joie des drones militaires qui ne peuvent pas décoller pour des raisons techniques. Le film est presque joyeux, avec des images lumineuses et un humour inattendu. Cette facette du film l’a rendu très facile d’approche pour le public et se différencie de la facture précédente des films de Jalili, dont l’ambiance est plutôt sombre. Les films de Jalili sont tous reliés entre eux par un réalisme tranchant, dur comme la vie de leurs protagonistes, pétrie dans la réalité mais décrite à travers un lyrisme caractéristique du cinéma iranien contemporain.

- Scène du film Bâd mâ râ khâhad bord (Le vent nous emportera, 1999) de Kiârostami

Le premier film de Jafar Panâhi, ancien assistant de Kiârostami, s’appelle Bâdkonak-e sefid (Le ballon blanc, 1995). Ce film, caméra d’Or au Festival de Cannes en 1995 et nominé au Brésil et au Japon, retrace les aventures d’une fillette de sept ans, à la veille de Norouz, qui veut s’acheter un poisson rouge et qui a perdu l’argent que sa mère lui avait donné pour cet achat. On peut y voir les rues de Téhéran avec la population qui se prépare pour la fête de Norouz. Le film a été réalisé sous la forme d’une série d’événements observés avec précision. Le point de vue d’un enfant sur le monde « adulte » crée un bel effet d’agitation. Un garçon afghan avec un ballon blanc l’aide finalement à obtenir le poisson désiré. Dâyereh (Le cercle, 2000) est l’histoire de quatre femmes qui se battent contre les discriminations. Le film traite de questions controversées, y compris l’avortement, la prostitution et le divorce. Tournée dans les rues avec une caméra mobile tenue à la main, l’action passe d’un personnage à l’autre, suggérant que le personnage peut être n’importe quelle femme. Panâhi admet que même si le film décrit une journée de vie de différentes femmes, il peut être considéré comme la vie d’une seule femme à différents stades de son parcours. Dâyereh a reçu des critiques positives en Iran même, mais il n’a pas reçu une autorisation d’écran.

De nombreux autres réalisateurs ont enrichi le cinéma iranien d’œuvres originales, mais la place nous manque pour revenir sur leur travail. Parmi eux, citons Parviz Shahbâzi, Majid Majidi, Hassan Yektâpanâh, Bahman Farmânârâ et Bahman Ghobâdi.

Le cinéma iranien a une identité propre, une signature internationale. On peut notamment citer l’usage de la perspective enfantine ou adolescente comme dans Bâshu, gharibeh-ye kuchak (Bashu, le petit étranger), Davandeh (Le Coureur), Khâneh-ye doust kojâst ? (Où est la maison de mon ami ?), Mashgh-e-shab (Devoirs du soir), Raghs-e khâk (La danse de la terre), Delbarân, Bâdkonak-e sefid (Le ballon blanc), Pedar (Le Père, 1996) et Rang-e Khodâ (La Couleur de Dieu, 1999) de Majid Majidi ou Dokhtari bâ kafsh-hâ-ye katâni (La fille aux baskets, 1999) de Rassoul Sadr Ameli.

Les films iraniens s’illustrent par leur simplicité trompeuse, leur subtilité et leur intelligence. Ils font bon usage des symboles ; tous les metteurs en scène maîtrisent l’art de décrire les paysages, capables de montrer la beauté des quatre coins de l’Iran. Leurs histoires ont une signification universelle. L’humanité et l’individu s’opposent souvent l’un à l’autre. Les metteurs en scène expriment des choses sérieuses mais de façon ludique, avec souvent un humour grimaçant. Ils empruntent beaucoup aux traditions et méthodes riches des films documentaires et informatifs. Les films peuvent être beaux et lyriques, mais sont toujours basés sur le réalisme, avec une charge sentimentale. Sans être prétentieux, ils offrent une matière à penser au public. Les films n’offrent pas d’effets spéciaux, d’explosions, de musique forte ou de scènes spectaculaires, et s’inscrivent donc en contrepied des films hollywoodiens de grand public.

- Scène du film Bâshu, Gharibeh-ye kouchak (Bashu, le petit étranger) de Bahrâm Beyzâï

Bibliographie :

![]() Anvari Hassan, Farhang-e bozorg-e Sokhan (Le Grand Dictionnaire Sokhan), 1ere édition, éd. Sokhan, Téhéran, 2002.

Anvari Hassan, Farhang-e bozorg-e Sokhan (Le Grand Dictionnaire Sokhan), 1ere édition, éd. Sokhan, Téhéran, 2002.

![]() Farâsati Massoud, « Behtarin-hâye omr-e mâ : Behtarin film-hâ va filmsâzân-e târikh-e cinemâ az negâh-e 55 montaghed-e cinemâ » (Les Meilleurs de notre temps : meilleurs films et cinéastes de l’Histoire selon 55 critiques), Revue Naghd-e Cinemâ (Critique du Cinéma), No. 33, 2002.

Farâsati Massoud, « Behtarin-hâye omr-e mâ : Behtarin film-hâ va filmsâzân-e târikh-e cinemâ az negâh-e 55 montaghed-e cinemâ » (Les Meilleurs de notre temps : meilleurs films et cinéastes de l’Histoire selon 55 critiques), Revue Naghd-e Cinemâ (Critique du Cinéma), No. 33, 2002.

![]() Golestân Ebrahim, Neveshtan bâ dourbin (Ecrire avec la caméra), 5e édition, éd. Akhtarân, Téhéran, 2015.

Golestân Ebrahim, Neveshtan bâ dourbin (Ecrire avec la caméra), 5e édition, éd. Akhtarân, Téhéran, 2015.

![]() Jafarinejâd Shahrâm, Bahrâm Beyzâï, 1ere édition, éd. Ghesseh, Téhéran, 2000.

Jafarinejâd Shahrâm, Bahrâm Beyzâï, 1ere édition, éd. Ghesseh, Téhéran, 2000.