|

La Revue de Téhéran | Iran

Derniers articles

-

CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)

La Grande mosquée d’Ispahan

La Grande mosquée d’Ispahan

Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide

Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide

Abyaneh,

Abyaneh,

un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :

L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :

Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale

CULTURERepères

Les populations roms en Iran

Les populations roms en Iran

Littératurre

Esthétique de la poésie lyrique de Saadi

Esthétique de la poésie lyrique de Saadi

-

Une lecture de Lire Lolita à Téhéran et de Persepolis effectuée à Téhéran (I)*Seyed Mohammad Marandi

N° 57, août 2010Dans ses nombreux articles, Edward Saïd tente d’indiquer les méthodes dont dispose l’Occident afin de représenter l’Orient comme étant un Autre barbare, despotique ou, en d’autres mots, un alter ego inférieur. "C’est une version clandestine de l’Ouest et du moi" (Macfie 2002,8). Ce qui est encore plus curieux est le fait que de par sa domination, l’Occident se voit même en position de dire la « vérité » aux membres des cultures non occidentales à propos de leurs conditions passées et présentes car,

-

N° 57, août 2010

Comparaison de deux personnages de la littérature enfantine persane et française : "Madjid" et "Nicolas"Cet article vise à établir une comparaison entre deux personnages de la littérature enfantine, l’un iranien et l’autre français, bien connus dans leurs pays respectifs. « Madjid » est le protagoniste d’un ouvrage intitulé Les aventures de Madjid écrit par Houshang Morâdi-Kermâni, écrivain très célèbre en Iran. « Nicolas » est quant à lui le personnage principal d’une série d’ouvrages ayant pour titre Le petit Nicolas et est né de deux pères : René Goscinny, écrivain et Jean Jacques Sempé, illustrateur.

-

Une marmite où se concoctent toutes sortes de mets

N° 57, août 2010

La Maison de la Poésie à ParisIl m’est particulièrement agréable d’écrire cet article sur la Maison de la Poésie de Paris pour La Revue de Téhéran, cela venant à la suite du numéro spécial consacré à la poésie persane auquel j’ai contribué en tant que poète, faisant écho à quelques poètes iraniens contemporains, Akhâvan Sâles, Fourough Farrokhzâd et Ahmad Shâmlou. Mais il y a aussi, je crois, cette particularité enchanteresse propre à la culture persane où la poésie, peut-être davantage qu’ailleurs au monde et depuis toujours,

-

N° 57, août 2010

Debout sur la terre,

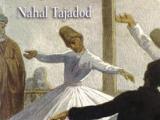

Entretien avec Nahal TajadodNahal Tajadod, née à Téhéran, vit en France depuis 1977. Cette double culture, enrichie d’une troisième, acquise au cours de ses études couronnées par un doctorat de chinois ancien, fait de son œuvre littéraire, écrite en Français, un pont d’une grande force jeté entre Orient et Occident. Une rencontre à son domicile parisien m’a permis de comprendre que sa plume se nourrit du grand attachement qu’elle éprouve pour son pays d’origine, l’Iran.

-

N° 57, août 2010

PoésieImperceptiblement je tourne les interstices

Sur le vide qui dicte les masques de la présence.

J’interroge la présence sur la volupté du silence

Les astres ne me disent rien sur l’eau étale de la transparence.

-

Une femme est assise sur la pelouseAmir Hassan Tchehel Tan

N° 57, août 2010

Traduit parFâti avait penché son buste au dehors et regardait quelque chose. Elle tenait un sac de pain à la main.

- L’eau est en train de bouillir, dit Rezâ.

Elle se retira et dit :

- La pauvre !

Et elle mit le sac de pain sur la table. Fâti fit du thé et demanda :

- Et pour toi ? ça sera du café ?

-

N° 56, juillet 2010

Le waqf en islam : une tradition spirituelle et sociale aux horizons illimitésLe mot waqf vient de la racine trilitère waqafa qui signifie littéralement "stopper" ou "immobiliser". Le waqf consiste ainsi à faire don d’une propriété de manière définitive et incessible – et donc à l’« immobiliser » - afin de consacrer les revenus qui en sont issus à une cause choisie par le donateur. En d’autres termes, lorsqu’une personne cède son bien sous forme de waqf, elle en perd la propriété et ne peut ni le reprendre, ni le céder.

-

N° 56, juillet 2010

L’histoire du waqf en IranEn Iran, le waqf - démarche des bénévoles qui bloquent la vente de leurs biens et consacrent les bénéfices qui en sont issus à une œuvre de charité - a été utilisé non seulement pour aider les pauvres, mais pour réaliser des projets sociaux et culturels. La construction et l’entretien des mausolées des Imams chiites et de nombreuses mosquées et écoles coraniques avec les revenus des waqfs a permis de renforcer la culture islamique.

-

N° 56, juillet 2010

La structure du waqfDans la tradition juridique de l’islam, l’institution du waqf, occupant une place importante, prête à certaines ambiguïtés structurales ; ce qui suscite des débats et des controverses. La première polémique regarde la nature du waqf sur laquelle les juristes divergent dans la mesure où d’aucuns le prennent définitivement pour un contrat,

-

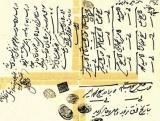

Le waqf de livres en islam et le waqf de livres à l’époque des SafavidesAli Rafi’i* & Mohammad Bâgher Sajâdi Khorâsgâni**

N° 56, juillet 2010

Traduit parDès le début de la période islamique, le waqf de livres fut considéré comme un exemple noble de « don charitable » et d’« œuvre bonne » méritant une grande récompense de Dieu dans l’Au-delà et garantissant la réputation du donateur qui s’attirait ainsi le respect de la postérité.

0 | ... | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ... | 2740