|

Le 16 juillet 2008, Nicolas Sarkozy et le prince Al-Walid Bin Talâl Abdulaziz Al-Sa’oud ont posé la première pierre des nouvelles salles des Arts de l’islam au musée du Louvre à Paris.

Ce nouveau Département des Arts de l’Islam se trouve dans la cour Visconti, dont l’édification a été commencée par le célèbre architecte Louis Visconti au XVIIe siècle et est actuellement le dernier espace disponible au Louvre. Il présente l’avantage d’être voisin des œuvres les plus connues du Louvre (La Joconde, Vénus de Milo).

Ces salles vont permettre à une infinité de visiteurs de découvrir, admirer et mieux comprendre l’art islamique au travers de pièces multiples incluant des vases, tapis, livres, faïences, etc.

Le projet de création du Département des Arts de l’Islam au musée du Louvre a une portée à la fois artistique et culturelle considérable. Il vise à faire mieux connaître et comprendre les civilisations de l’islam et leur apport essentiel à l’histoire de l’Humanité, ainsi qu’à contribuer au dialogue et au rapprochement des cultures ainsi qu’à leur rayonnement au niveau mondial.

- Pose de la première pierre des nouvelles salles des Arts de l’Islam du musée du Louvre

Ce projet a pu voir le jour grâce à des donations de l’Etat français (20 millions d’euros), du prince al-Sa’oud (17 millions d’euros), des entreprises Total et Lafarge (8,5 millions d’euros), du sultanat d’Oman, du Koweït et de la république d’Azerbaïdjan…

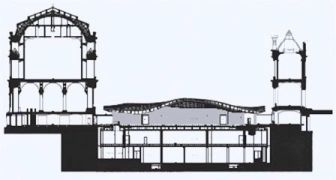

La responsabilité du projet a été confiée aux architectes Rudy Ricciotti et Mario Bellini, ainsi qu’au muséographe Renaud Piérard. Ce choix fut réalisé à l’issue d’un concours où 52 candidatures avaient été déposées.

Ce projet tiendra sur deux niveaux où figurera un voile lumineux rappelant un nuage ou un tapis volant et l’esprit poétique de l’islam. La lumière naturelle sera largement diffusée et permettra une vision réaliste des œuvres tout en évitant une trop forte intensité néfaste à leur conservation. La cour Visconti ne sera pas couverte et demeurera visible. Le musée du Louvre a une tradition d’exploitation des sous-sols et il s’agira encore une fois de ne pas gâcher cette opportunité, comme on peut le voir sur le schéma ci-contre.

Les collections des Arts de l’Islam se trouveront à proximité immédiate des collections consacrées aux civilisations de l’antiquité tardive de la méditerranée orientale incluant celles de la Grèce préclassique, de l’Egypte copte ou romaine, de la Syrie, de la Phénicie et de la Palestine, situées autour de la Cour Visconti, et seront ainsi mises en relation avec elles.

Ce projet sera inauguré en décembre 2010. Les collections pourront être admirées sur une surface totale de 3000 m², pour un coût total de 86 millions d’euros.

La décision de ce projet avait été prise en 2003 par Jacques Chirac, qui souhaitait la création d’un huitième département au Louvre consacré à l’art islamique. Il avait alors déclaré : « L’objectif est de conforter la vocation universelle de cette prestigieuse institution afin qu’elle puisse mieux faire connaître à son vaste public la contribution exceptionnelle des civilisations de l’islam à l’histoire de l’humanité ».

La collection des Arts de l’Islam du musée du Louvre s’est constituée dans la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, durant cette période, Paris était le centre névralgique du commerce d’art et la capitale des études consacrées à l’Orient. Les premières expositions consacrées aux arts de l’islam ont eu lieu en 1893 et 1903 et depuis, la collection n’a cessée de s’enrichir.

Au fils des événements historiques, notamment les deux guerres mondiales, la collection a parfois été déplacée et transférée dans plusieurs lieux différents comme le pavillon de l’Horloge, et s’est également agrandie par des donations importantes comme celle du Baron Alphonse Delort de Gléon à la fin du XIXe siècle.

En 1987, seule une partie de la collection était exposée dans le département des antiquités orientales et ce ne fut que grâce à la volonté du Président du Louvre (Henri Loyrette) qu’il fut décidé de donner à cette collection la place qu’elle méritait en 2001.

La totalité des œuvres a été numérisée et plus de 350 pièces ont été restaurées, sur un total d’environ deux mille objets exposés représentant 1300 ans d’histoire de trois continents. La singularité de chacune d’elle témoigne également de la diversité d’inspiration et de la créativité au sein du monde musulman.

Quelques chefs d’œuvres de la collection

- Pupitre à Coran

Seconde moitie du XVe siècle (Egypte) L70 cm et l : 29.5 cm. (Collection Baudry)

Les premiers pupitres à Coran remontent à l’Anatolie seldjoukide du XIIIe siècle, même si ce type de membre s’ouvrant en X existait aussi en Egypte depuis l’époque pharaonique. Il est formé de quatre planches de noyer, tandis que ses faces externes sont décorées de polygones marquetés de rosaces et d’étoiles réalisés dans des matériaux aussi différents que le bois, l’ivoire ou l’os, ainsi que la nacre. Il semblerait que ce pupitre faisait partie d’une Madrasa. [1]

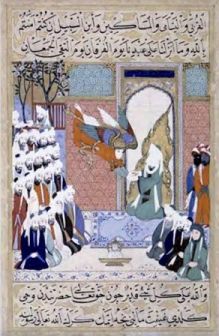

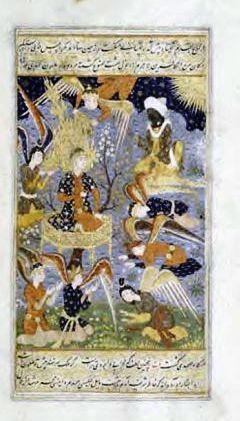

- L’Ange Gabriel révèle la sourate VIII du Coran au prophète Mohammad, 1595. tome IV de la vie du prophète, 28.9*27.3 cm

Cette page est issue d’une Vie du prophète en six volumes, ouvrage commandé par le sultan ottoman Murad (1574) au calligraphe Mustafa ibn Vali. La gravure a été réalisée dans l’atelier impérial dirigé à l’époque par le peintre Lotfi Abdullah. La scène représente l’angle Gabriel déposant le texte du verset 41 de la sourate VIII du Coran dans les mains du prophète Mohammad.

- Adam et les anges, Iran (Qazvin 1570) Gouache et or sur papier, 20.5 cm 10.90 cm

Cette peinture est collée au verso d’une page du Shâhnâmeh de Ferdowsi, et est issue d’un manuscrit relatant des histoires du Coran. Adam, dont la tête est auréolée de flammes pour indiquer son statut de prophète, figure au milieu à gauche, assis sur un trône. L’ensemble des anges l’honorent en se prosternant devant lui, à part Iblis, le Diable. Cette représentation est inspirée de versets coraniques.

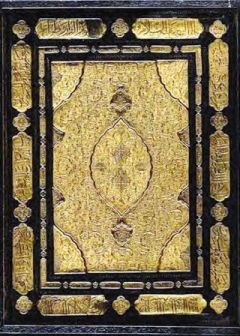

- Reliure de Coran plaqué Or milieu du XVIe siècle. Iran, 49.5cm *36cm.

(Maroquin estampé à froid et doré.)

En maroquin, cette reliure appartient à un Coran copié en Iran au XVIe siècle, à l’époque safavide, et dont le décor semble inspiré des enluminures de Shiraz du milieu du XVIe siècle. La dorure n’est pas réalisée à partir de feuilles, mais à l’aide d’un pinceau, permettant la présence de plusieurs tons. Il fait partie des types de décors à grande plaque largement utilisés à l’époque, à côté des motifs animaliers. La bordure de la reliure contient le texte d’un hadith à propos de la lecture du Coran.

- Coupelle du IXe siècle Irak D : 13.8 cm.

Cette pièce a été trouvée à Samarra et constitue un bel exemple de la richesse des couleurs visibles sur les céramiques en lustre polychrome. Ce genre de pièce était très apprécié à l’époque abbasside.

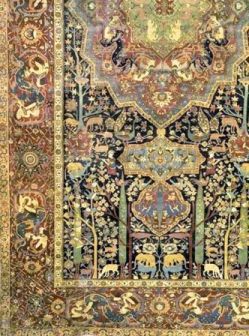

- Tapis animaux Inde, fin du XVIe siècle, 1,50 m sur 0,60m. Coton velours laine nœud asymétrique

Les motifs de ce tapis surprennent de par leur aspect fantastique. Cette forme d’imaginaire apparaît en Iran vers la fin du XVIe siècle à une époque où la cour était très amatrice de merveilleux.

- Revêtement mural Iran XVII siècle céramique siliceuse 1.15m sur 1.72m.

Le thème du jardin décline le paradis où règne la fraîcheur et où les nourritures terrestres évoquent la nourriture céleste. Les vêtements et la morphologie des personnages les situent en Iran dans la première moitié du XVIe siècle. La tête des hommes au large visage est coiffée d’un très gros turban d’où s’échappent de longues boucles.

- Tapis dit de « mantes » fin XVIe siècle Iran nord est. 3.79*7.83m

Cette brève présentation de l’art islamique permet de mieux comprendre et de saisir l’ampleur de la culture islamique et son impact sur la culture mondiale.

Le musée du Louvre permettra certainement d’initier bon nombre de nos contemporains à la vraie culture islamique et sa place au sein de l’histoire iranienne.

- Globe céleste 539 de l’Hégire (1144-1145 de l’ère chrétienne). Iran, D 16.5 cm laiton. Gravé et incrusté.

Cette sphère est la plus ancienne connue dans la partie orientale du monde musulman.

Selon l’inscription, ce globe comprend toutes les constellations mentionnées dans le livre de l’almageste après modification selon l’intervalle de temps écoulé entre les calculs de Ptolémée et l’an 540 de l’hégire.

Notes

[1] Arts de l’Islam, site du musée du Louvre, http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp

Le texte de la majorité des légendes sont inspirées de ce même site.