|

Les anciens jardins iraniens, de par leur valeur esthétique et architecturale, font partie du patrimoine national et sont considérés comme des marques de l’identité historique et culturelle iranienne.

La construction des jardins en Iran remonte à l’époque achéménide. Parmi les jardins existant à cette époque, on peut par exemple citer les jardins royaux de Pasargades (VIe siècle avant J.-C.) qui auraient été constitués en forme de quatre parties symétriques.

A l’époque sassanide (224-651), la construction des jardins se développa. L’importance accordée à la nature et notamment au culte de l’eau, lié au zoroastrisme, a contribué à la construction des jardins-palais (bâgh-ghasr) de cette époque tels que Takht-e Soleymân et le palais de Firouz Abâd, qui furent construits au bord de rivières ou de lacs.

L’époque safavide est considérée comme étant l’âge d’or de la construction de jardin en Iran qui commença à Qazvin, capitale des Safavides. Aujourd’hui, il ne reste de la plupart de ces jardins que quelques édifices. Sous le règne de Shâh Abbâs, la capitale fut transférée de Qazvin à Ispahan. Dans cette ville, les jardins les plus simples ont été construits en forme d’allées et les plus perfectionnés étaient formés de quatre parties symétriques reprenant le dessin des tapis iraniens. Sous la dynastie des Zend, l’architecture des jardins suivit celle de l’époque safavide. L’existence d’une source, de plantes et la beauté de l’architecture étaient leurs caractéristiques principales.

- Le jardin de Ferdows à Téhéran

Le jardin de Ferdows à Téhéran

Ce jardin de 20 000 mètres carrés, avec deux édifices au nord et au sud, a été construit à la demande de Mohammad Shâh, troisième roi qâdjâr (1834-1848). L’édifice du sud fut par la suite complètement détruit. Après la mort de Mohammad Shâh en 1848, Nâssereddin Shâh acheta ce jardin et le dédia à sa fille. Après la mort de Nezâm-ol-Doleh, le jardin fut légué à son fils Doust-Ali Khân qui le négligea et fit même arracher les marbres de l’édifice. Un commerçant de Shirâz acheta alors le jardin et entreprit de le rénover. A l’époque pahlavi, ce jardin était consacré aux fêtes royales et après la révolution islamique de 1979, il devint le musée du cinéma de Téhéran.

- Le jardin d’Abbâs Abâd

Abbâs Abâd

Ce jardin est situé à proximité de la route de Behshahr-Gorgân, à 9 km du sud-ouest de Behshahr, dans la province de Mazandarân, et fut construit à la demande de Shâh Abbâs Ier au milieu des forêts et au bord d’un lac. L’ensemble du jardin comprend les palais des rois safavides, deux tours en brique qui auraient été construites entre 1612 et 1613, un hammâm, un barrage, un château d’eau, un moulin, des fours à poterie, des bâtiments destinés aux domestiques. Un bel édifice a été bâti au milieu du lac, de sorte que selon les saisons et le niveau de l’eau, il soit émergé ou à moitié recouvert d’eau.

- Le jardin de Tchehelsotoun dans la province du Mâzandarân

Tchehelsotoun (Mâzandarân)

Ce jardin datant de 1613 se trouve sur les flancs de la montagne de Borzou et s’étend sur une longueur de 550 m et une largeur de 170 m. Il fut tout d’abord destiné aux réceptions de Shâh Abbâs. Les deux allées principales se rejoignent autour d’un grand bassin.

Sous le règne de ce dernier, il existait des emplacements pour des bougies tout autour du bassin que l’on allumait durant certaines cérémonies. Ces bougies lui ont donné son nom : « le bassin de lumière ».

Le parc est, lui, constitué de cyprès, pommiers, mandariniers, orangers, citronniers, platanes, chênes, grenadiers et autres rosiers.

- Le jardin de Tcheshmeh Ali

Le jardin de Tcheshmeh Ali

Ce jardin se situe entre des montagnes et une colline dans une jolie vallée à 35 km de la ville de Dâmghân. Datant de l’époque de Fath’ali Shâh qâdjâr, il renferme de beaux édifices jadis lieu de repos estival de Fath’ali Shâh, notamment une mosquée, un hammâm (du côté est du lac et près de l’édifice de Fath’ali Shâh), l’édifice d’un poste de garde (Garâvol Khâneh) en brique et la salle de séjour des rois qâdjârs. Cet édifice est construit sur une base en pierre et se situe près d’un lac naturel. Il existe de nombreuses sources autour du lac qui fournissent l’eau potable de la ville de Dâmghân. Selon les témoignages historiques, c’est en raison de ces sources d’eau que ce jardin était appelé Ali Boulâq ou Hezâr Tcheshmeh (qui signifie "mille sources") dans le passé.

- Le jardin d’Ashraf al-Belâd dans la province du Mâzandarân

Le jardin d’Ashraf al-Belâd

La ville d’Ashraf al-Belâd fut construite en 1612 au bord de la mer Caspienne. L’ensemble des jardins d’Ashraf est constitué de six jardins séparés l’un de l’autre par des murs en pierre. Cet ensemble comprend un jardin, l’édifice de Tchehelsotoun, le jardin de Tcheshmeh, celui de Tappeh au

sud-ouest de Tchehelsotoun, les jardins déserts, et le jardin de nord et de Sâheb al-Zamân. Ces jardins étaient le lieu de séjour hivernal de Shâh Abbâs Ier et chacun avait une fonction précise : cérémonies, loisirs, chasse etc. Outre ces jardins, deux autres y ont été construits à l’époque safavide : le jardin de Sâfi Abâd où il y avait un observatoire, et celui d’Abbâs Abâd destiné à la chasse.

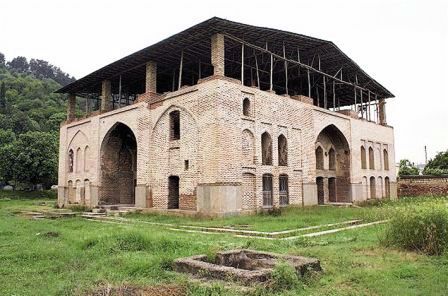

- Le jardin de Tcheshmeh Emârat

Le jardin de Tcheshmeh Emârat

Ce grand jardin de 410 m de longueur et 135 m de largeur se situe dans la province de Mazandarân. Il a été construit sous le règne de Shâh Abbâs à Behshahr. Au fond du jardin se trouve un pavillon carré de deux étages orné d’émaux. Au milieu de cet édifice, une source d’eau jaillit et irrigue les plantes du jardin par un système de canaux. Dans le passé, le jardin était divisé en plusieurs petits jardins à cause de la pente de la terre et des problèmes d’irrigation qu’elle posait. La source était également utilisée pour irriguer les champs agricoles environnants.

- Le jardin de Hasht Behesht à Ispahan

Hasht Behesht d’Ispahan

A l’est, le jardin de Hasht Behesht donne sur la rue de Tchâhâr Bâgh, et à l’ouest et au sud sur le bazar. Ce jardin existait à l’époque de Shâh Sâfi (1629-1642) et que deux autres rois (Shâh Abbâs II et Soleymân) l’ont par la suite agrandi. Le pavillon de ce jardin fut construit sous le règne de Shâh Soleymân (1667-1694). Hasht Behesht est souvent considéré comme le plus beau jardin de l’époque safavide. Les huit femmes du roi habitaient dans son édifice ; quatre s’installaient au rez-de-chaussée et quatre au premier étage. A l’époque du roi qâdjâr Nâssereddin Shâh, ce jardin fut dédié à Madame Ozmâ [1] à condition qu’elle le laisse en état et n’induise aucune modification. Cependant, après sa mort, ses enfants y réalisèrent d’importantes modifications.

- Le jardin de Bâghtcheh Djough dans la province de l’Azerbaïdjan de l’ouest

Le jardin de Bâghtcheh Djough

Ce jardin se situe à 6 km de Mâkou, à 2 km de la route principale de Bâzargân et d’un village nommé Bâghtcheh Djough, à l’ouest de l’Azerbaïdjan iranien. Le splendide palais historique de ce jardin de quelques onze hectares fut construit vers la fin de l’époque qâdjâre et à la demande de Eghbâl-ol-Saltaneh Makoui, l’un des militaires du roi qâdjâr Mozzafereddin Shâh. On y trouve une source d’eau ainsi que toutes sortes de plantes et d’arbres. Le style est influencé par l’architecture russe de l’époque. En 1974, le gouvernement de l’époque acheta l’édifice du jardin et depuis 1985, il est devenu un musée ouvert au public.

Bâghtcheh Djough a une architecture unique et fut construit dans un cadre hors pair ses côtés est et sud donnent sur le pied de la montagne Tcherkine et sur la source d’eau Kliseh. Il est également situé dans des vergers et les pommiers, les figuiers, les noisetiers, les noyers, les cerisiers, les poiriers, les acacias et les peupliers font partie des arbres de ce jardin. Il semble que dans le passé ces arbres auraient été plantés en rang. Une source fournissait l’eau de ce jardin tandis aujourd’hui, l’eau des neiges fondues et l’eau de pluie constituent la principale source d’alimentation.

- Le jardin de Tchehelsotoun à Ispahan

Le jardin de Tchehelsotoun

Ce jardin, qui se situe également dans la ville d’Ispahan, fut construit par Shâh Abbâs. Au milieu du jardin, un pavillon de 12 mètres de haut a été érigé, auquel Shâh Abbâs II y a ajouté de grandes salles et des vérandas. Les colonnes de ces salles, en tronc de platanes, étaient autrefois ornées de miroirs et de vitres colorées, ainsi que les murs. Le bassin de 110 mètres sur 16 devant l’édifice confère une beauté particulière à ce jardin.

Deux statues en pierre représentant quatre lions à l’entrée de cet édifice datent de l’époque qâdjâre. Un puits très profond fournit l’eau du jardin qui abrite également de nombreux arbres notamment des sapins, érables, platanes, genévriers, mûriers, cyprès, peupliers, figuiers…

- Le jardin de Tcheshmeh Belgheys à Kohkilouyeh va Boyer Ahmad

Le jardin de Tcheshmeh Belgheys

Ce jardin est construit dans la province de Kohkilouyeh va Boyer Ahmad dans une plaine et près du village de Shahrak. Selon les habitants de cette région, l’édifice du jardin a été construit à la demande d’une dame nommée Belqueis vers la fin de l’époque sassanide. Au cours des siècles, il s’est progressivement agrandi en intégrant d’autres petits jardins. Dans certains récits de voyage, ce jardin est appelé Eskandarieh. Actuellement ce jardin de 38 960 m² comporte sept tours, une source et un bassin. On y a également planté des cèdres, cyprès, chênes et des arbres fruitiers (abricotier, cerisier, prunier, pommier, figuier, noyer, noisetier, poirier, mandarinier, plaqueminier, citronnier). Ces plantes sont irriguées par les sources principales et par quelques petites sources secondaires. Ces sources remplissent également le bassin du jardin.

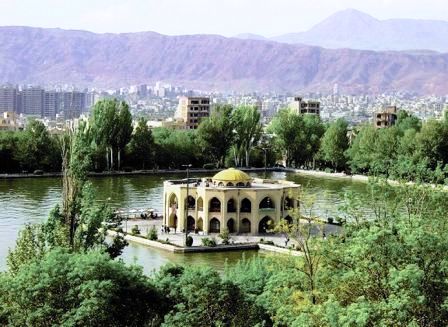

- Le jardin d’El-Goli à Tabriz

El-Goli

Le jardin d’El-Goli (Gol en turque signifie en effet "bassin") aux dimensions de 263 mètres sur 366 se situe dans la ville de Tabriz. La construction de cet édifice commença sous le règne des Aq Koyounlou et continua jusqu’à l’époque safavide. Le prince Gahramân Mirzâ, fils d’Abbâs Mirzâ, ainsi que le gouvernement de Tabriz firent réparer le bassin et construire un édifice de deux étages au milieu de ce bassin. L’eau vient de cinq ruisseaux environnants. Depuis 1930, cet endroit est devenu un site touristique.

- Le jardin d’Eram, Shirâz

Notes

[1] Madame Ozmâ, née en 1857 et plus connue sous le nom de Eftekhâr-od-Doleh, est la fille de Nâsseredddin Shâh.