|

Deux regards sur l’exposition WONDERLAND (2500 YEARS OF CELEBRATION)*

Un artiste iranien à Paris : Mamali Shafâhi

,

- Illustrations 1, Photo de Kanako Sazaki

Le travail artistique de Mamali Shafâhi présenté en 2010 lors de l’exposition Wonderland-2500 Years of Celebration fait écho, dans mon esprit, à la série de photos, intitulée Wanderlust, de l’artiste japonaise Kanako Sasaki. Si les sonorités voisines de Wonderland (« pays des merveilles ») et Wanderlust (néologisme que l’on pourrait traduire par « désir d’errance ») m’ont tout d’abord interpellée, c’est en percevant l’écart des imaginaires entretenus par les deux artistes avec leur pays respectif, l’Iran et le Japon, que j’ai ensuite été captivée. Kanako Sasaki tourne délibérément le dos aux réalités sociales de son pays pour dépeindre, de façon surréelle, par le biais de jeunes filles solitaires, des sentiments diffus d’évasion, d’abandon, qui évoquent irrésistiblement l’univers flottant du rêve, un thème abondamment exploité par les peintres et les écrivains du Japon classique (Illustrations 1 et 2). A l’opposé de cet univers flottant, Mamali Shafâhi arrime son œuvre à la carte géographique de son pays - qui apparaît en leitmotiv à l’arrière de l’ensemble de ses dessins et de son installation vidéo élaborée en pyramide sur quatre écrans - et tente de capter les forces sociales à l’œuvre actuellement en Iran. En jonglant avec l’idée de célébration, à laquelle il fait une double allusion (les 2500 ans de monarchie commémorés à Persépolis en 1971 par le Shâh et les 30 ans de la Révolution islamique célébrés en février 2009), Mamali Shafâhi, installé en France depuis 2005, s’interroge sur la notion complexe de « sentiment national ».

- Illustrations 2, Photo de Kanako Sazaki

En Iran, l’appartenance à la mère patrie est nourrie par un grand nombre de liens, dont l’art et la poésie ne sont pas les moindres. Mais cette appartenance est parfois orchestrée par d’autres biais comme la carte géographique, qu’il arrive de découvrir au détour d’une rue. Téhéran étant devenu célèbre pour ses peintures murales. C’est en traquant ces fresques que je suis tombée un jour sur un planisphère peint sur la façade de la Faculté de géographie. Ce planisphère était centré sur l’Iran, dont les frontières étaient rehaussées de contours blancs, et éclipsait le continent américain (Illustration 3). Car, quelle est l’idée fondamentale d’une carte ? C’est « la vision simultanée d’un territoire dont la perception directe est impossible par définition ». [1] Pour satisfaire aux exigences d’un Etat moderne, il importe de le représenter à la fois totalement, exactement et unitairement. Mais, ce qui compte, dans la carte, c’est moins son « objectivité » (elle est empreinte d’idéologie) que la valeur attribuée à sa configuration. Cette valeur est et ne peut être que culturelle. Les projections dont je l’enrichis, les analogies que je fais spontanément résonner à son propos font partie intégrante de ma perception. La France d’aujourd’hui est exprimée par un hexagone qui allégorise, pour les Français, le caractère clos et parfait d’un équilibre atteint à travers des siècles de vicissitudes. En Iran, la sensibilité à la forme territoriale est inculquée également dès l’enfance et repose sur le dessin d’un noble animal : le chat. Ce chat est assis, ses deux oreilles dressées, la queue repliée devant lui, telle est l’image mentale que les Iraniens ont de la forme de leur territoire.

La carte géographique de l’Iran, riche en associations, est donc centrale dans cette exposition de Mamali Shafâhi. Elle apparaît parfois en blanc dans sa vidéo, comme inconsistante, vide. Il manque à cette carte ce qui par excellence caractérise le territoire : son étendue, son épaisseur et sa perpétuelle métamorphose. Toute carte est un filtre. Elle s’affranchit des saisons, ignore les conflits, ne prend pas non plus en compte les mythes ou le vécu, fût-il collectif, qui lie une population. Mais elle restitue un point de vue : le regard vertical des dieux et leur ubiquité, contrairement au paysage, qui, à l’horizontale, s’offre à l’œil des hommes.

- Illustration 3 : Planisphère peint sur la façade de la Faculté de géographie (Université de Téhéran). Rue Vesâl-e Shirâzi, avant le parc Lâleh, Téhéran, 2009.

- Photo : Alice Bombardier

Pour conclure, je soulignerai l’importance du corps et de la sensation, qui me semblent être des éléments clés et continus dans l’œuvre de Mamali Shafâhi. Le jeune artiste iranien fait une synthèse, dans son installation vidéo, de l’histoire de l’animation télévisée de son pays. Des séries télévisées datant du Shâh (avant la Révolution de 1979) et des films d’animation qui ont bercé son enfance en Iran, dans les années 1980, ponctuent notre parcours visuel. Le jeune artiste a inséré, en outre, des extraits de l’ensemble des performances vidéo qu’il a effectuées jusqu’à présent. De ces différentes synthèses, la sensation ne semble pas seulement survenir du jeu libre et désincarné de la couleur, mais surtout, du corps, fût-il filmé à l’état de chair (la viande dans la vidéo). Gilles Deleuze a écrit : « La sensation […], c’est le corps, non pas en tant qu’il est représenté comme objet, mais en tant qu’il est vécu comme éprouvant telle sensation […]. A la fois je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation, l’un par l’autre, l’un dans l’autre ». [2] Ceci me semble constituer un éclairage pour la lecture de la vidéo de Mamali Shafâhi.

Alice Bombardier

A l’occasion du vernissage de l’exposition, le 27 mars 2010

Les artistes iraniens sont nombreux à Paris ; l’attrait de la ville est encore puissant avec sa tradition artistique fort ancienne, ses nombreuses galeries et musées dévolus à l’art moderne et à l’art contemporain le plus expérimental. A Paris, l’art venu d’Iran est omniprésent depuis des décennies : musique, peinture, calligraphie, littérature, cinéma ; des liens culturels électifs existent entre les deux peuples iranien et français et rares sont les périodes où il n’y a pas de manifestation artistique iranienne ici ou là, traditionnelle ou au diapason de ce qui se fait de plus contemporain. D’autre part, de nombreux étudiants iraniens viennent acquérir des diplômes artistiques dans les universités françaises.

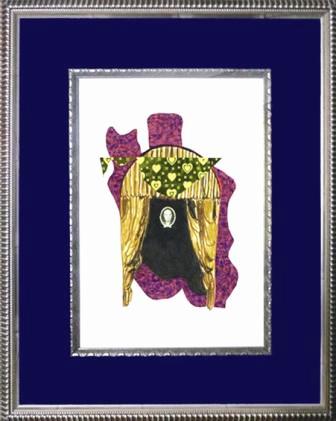

- Mamali Shafâhi, Wonderland series, 2010 collage, cadre lumineux 120 x 80 cm

Mamali Shafâhi est un jeune artiste qui après des études de photo à Téhéran est venu en France où il a reçu un complément de formation en audiovisuel/multimédia, avant de désormais se consacrer au développement de son œuvre. Il vit principalement à Paris, retourne volontiers en Iran mais a par ailleurs un certain nombre de projets d’expositions et de résidences à Londres et à New York, bref il conduit une vraie carrière d’artiste.

Il a donné pour titre à son exposition, Wonderland (2500 years of celebration) ; cela fait référence à l’histoire de la Perse, longue histoire d’un puissant empire devenu l’Iran et célébrée avec pompe à Persépolis en 1971. Wonderland, ce terme qui littéralement peut se traduire en français par le pays des merveilles ou le pays merveilleux donne le ton quelque peu ironique de l’exposition dont on perçoit aisément qu’elle oscille entre deux pôles : nostalgie et kitsch. Nostalgie du pays quitté par Mamali Shafâhi, avec notamment cette présence lancinante du territoire iranien sous la forme des cartes géographiques. La carte est ici une silhouette sommaire et il est possible de lui affecter différents sens, elle est une représentation, elle est une vision icarienne du pays ou du territoire tel qu’il n’existe finalement pas (la carte n’est jamais qu’une image, un symbole) mais dans lequel on est, dans lequel on vit ou duquel on vient. Elle est également un découpage du monde effectué et imposé au fil des siècles, avec des frontières et tout ce qui est au delà, avec tous ceux qui sont au-delà, les autres, ceux qui ne sont pas les mêmes, les étrangers. Elle est certes aussi l’outil des nationalismes, mais ici c’est sans doute simplement une image, un souvenir de famille, celle dont vient Mamali Shafâhi. La carte est donc omniprésente dans l’œuvre de Mamali Shafâhi, rappel de ce qu’il fut, de ce qu’il est malgré l’éloignement, de ce qui lui manque toujours un peu, amulette, fétiche, fierté. Elle est l’image du merveilleux (Wonderland) à jamais perdu de l’enfance et par celui qui s’est éloigné, un peu ou à jamais.

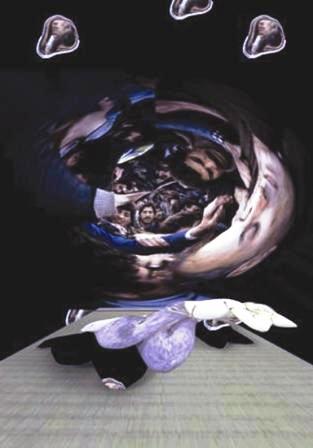

- Mamali Shafâhi, Wonderland, 2010, extrait vidéo.

Et puis le kitsch : un accrochage à profusion sature la petite galerie Nicolas Silin, ce à quoi s’ajoutent ces excès de brillance, de doré et d’argenture, de couleurs vives et un peu acides, dont le vert du drapeau iranien. L’exposition tapisse les murs d’images : photos, photomontages, collages, caissons lumineux, le plus souvent avec des cadres rococo tels qu’on en trouve partout en Iran. Il est certes beaucoup question de l’Iran mais aussi de MOI-JE, moi Mamali Shafâhi, donc d’autoportraits décalés où se mêlent ce MOI-JE et un Iran topographique, historique, actuel et social, à travers une multitude de photos (les 2500 dessins et 2500 ans dont parle Mamali Safâhi) de provenances multiples, émanant de la vie quotidienne de l’Iran d’aujourd’hui ou d’hier mais également d’ailleurs, du monde qui travaille l’Iran.

L’image chez Mamali Shafâhi est une image de photographe qui ne le positionne pas tant comme photographe que comme prédateur d’images. Ces images sont une matière première dans lesquelles il puise sans vergogne. Ce qu’il montre sont très souvent des captures d’écran, celui du Web, c’est-à-dire du monde avec sa définitive incompréhensibilité, avec en concomitance le pire et le meilleur, le vil et le merveilleux, l’espoir et le désespoir. Wonderland c’est donc à la fois l’Iran et le monde tels qu’ils se donnent à percevoir sur nos écrans, telles ces vidéos prises au vol avec les téléphones mobiles, Iran et monde pixellisés où les pixels sont devenus signes autant qu’esthétique. Nous sommes donc loin de la belle photo ou de la belle image, le monde est wonderfull en même temps qu’épouvantable.

- Mamali Shafâhi, Wonderland series, 2008 - 2009, collage-dessin, 40 x 30 cm

La question qui se pose, sans recevoir de réponse cohérente ni convaincante, est celle-ci : où sommes-nous en matière d’art avec ce jeune iranien ? Ici, à Paris, il montre ce qu’est son monde, celui qu’il perçoit, celui qu’il recompose à partir de son Iran natal, et tel est le cas avec l’installation vidéo pyramidale, une sorte de ziggurat contemporain, où quatre écrans sont superposés et diffusent une non histoire ou un scénario sans réelle narration fait de bribes, images saisies au vol, images collages qui nous disent également que cet art ancré dans l’Iran est un art sans frontières, même si les cartes géographiques sont omniprésentes bien que figées, comme les cartes des cabines des avions longs courriers qui jamais ne verdissent au printemps ni ne roussissent à l’automne, où la mer est définitivement bleue, cartes de territoires terriblement abstraits de la mise à distance écranique

Le contenu des vidéos renvoie au passé iranien comme au présent de Mamali Shafâhi, bribes de l’enfance, de films d’animation, extraits de ses performances où s’expose le corps en tant que médium. Comme pour les photos, la vidéo échappe à toute esthétisation, ne serait-ce celle de l’absence d’esthétique… qui finit par être une esthétique, selon la théorie institutionnelle développée par Arthur Danto.

- Mamali Shafâhi, Wonderland series, 2008 - 2009 collage, dessin 40 x 30 cm

Certes la présence lancinante, voire pesante des cartes d’Iran, l’autoportrait qui n’en est pas un et un kitsch très iranien, d’un point de vue français, suscitent une vraie curiosité quant à espérer discerner ce qu’il en est de l’art iranien contemporain, mais la déception est là, ou bien son contraire, car il s’agit à la fois d’art ancré dans l’Iran et d’art qui se joue des cartes et des frontières pour être tout simplement un art d’aujourd’hui, celui d’une post humanité structurée tant par la tradition locale, l’appartenance à une culture, que par le Web. En 2009, il y avait eu cette exposition remarquable, à la galerie Thaddaeus Ropac de Paris, Raad O Bargh, 17 artists from Iran, qui présentait un certain nombre d’aspects de la diversité en même temps que la qualité et l’actualité de l’art contemporain iranien. Nul doute que Mamali Shafâhi y aurait trouvé sa place, contribuant ainsi à compléter ce panorama d’un art qui se développe souvent hors limites cartographiques.

Jean-Pierre Brigaudiot

* Galerie Nicolas Silin, 6 rue Chapon, 75003 Paris

Notes

[1] André Corboz, Le territoire comme palimpseste et autres essais, Les éditions de l’imprimeur, Paris, 2001.

[2] Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la sensation, Seuil, Paris, 2002.