|

L’histoire du théâtre moderne persan (1870-1980)

(II)

Touradj Rahnema

Traduit de l’allemand par

Voir en ligne : L’histoire du theater moderne persan (1870-1980) (III)

Le théâtre moderne iranien est redevable à Ahmad Dehghân, directeur de l’une des troupes célèbres de Téhéran dans les années quarante, de plusieurs œuvres. Passionné de théâtre, il forma plusieurs jeunes dont il avait la responsabilité. Ce qui distingue les efforts de Deghân est le fait qu’il s’efforçait de monter, le plus possible, des pièces persanes. Pour la première fois en Iran, des morceaux de musique visant à critiquer la situation sociale furent joués entre les actes des pièces montées sur scène par ce dernier.

Il est d’ailleurs important de noter que plusieurs dramaturges rédigeant des pièces insistaient qu’elles ne soient que montées par ce dernier : ce fut le cas de Hâfez et Mahmoud Aghâ râ vakil konid (Élisez M. Mahmoud comme député) écrites par Hedjâzi, L’empereur dance rédigée par Halati, ou encore Les mendiants de Téhéran de Shabpareh.

Dans les années quarante, plusieurs pièces traitant de thèmes sociaux furent écrites. L’une d’elles fut dédiée à la classe ouvrière ; une autre œuvre d’importance capitale est une comédie satirique de Sâdegh Tchoubak intitulée Toup-e lâstiki (Le ballon en caoutchouc) que nous aurons l’occasion d’analyser plus en détail. Dans cette pièce, l’auteur dépeint la situation sociopolitique régnant à l’époque des dictateurs et se donne pour but de montrer que, dans un tel gouvernement absolutisme, chacun a peur d’autrui et les hommes se dépersonnalisent. Comme tout autre homme d’Etat de son âge, qui semble davantage être une marionnette qu’un politicien, le ministre de l’Intérieur craint par-dessus tout Sa Majesté dont les photos sont accrochées dans toutes les chambres de sa maison.

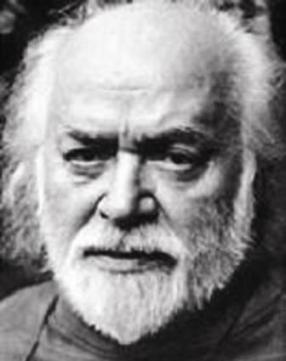

- Sâdegh Tchoubak

Les pas d’un policier marchant de long en large devant la maison du ministre couard marquent le point culminant de l’histoire. Le ministre craint le pire, il croit avoir été placé sous surveillance policière et qu’il sera arrêté d’ici peu. Bien qu’il soit terrifié, il console sa famille et la supplie de rester calme et de ne pas se lamenter sur son sort. Il se dit même que si Sa Majesté est en colère contre lui, c’est le destin qui en a voulu ainsi. Ce qui rend ce dernier d’autant plus triste est le fait qu’il ne trouve aucune raison aux mesures prises par l’empereur. Voyons cependant quelle est la situation en réalité : « Le policier : Excellence, ma femme travaille depuis plus de dix ans dans la maison du colonel Boland-Parvâz. Elle lave, cuit ; bref fait tout ce qu’on lui ordonne ! En plus, j’ai un fils âgé de cinq ans qui l’aide dans tout ce qu’elle entreprend. Il était en train de jouer là-bas hier quand il a vu un ballon en caoutchouc qui traînait par terre. Il s’en est aussitôt emparé et a joué avec sur le chemin du retour, mais l’a lancé ensuite par inadvertance par-dessus la clôture. C’est ainsi que le ballon a pénétré dans le territoire de votre Excellence. Je suis maintenant venu le récupérer. »

Quoi qu’elle fût de très courte durée, l’ambiance relativement démocratique des années quarante entraîna un essor culturel sans pareil et les pièces de théâtre iraniennes connurent un grand succès. Ce ne fut qu’en 1952 que les membres de Saadi, dernière troupe réputée de Téhéran, furent contraints d’abandonner leurs activités. Cet événement marqua la fin de toute activité théâtrale prolifique du pays pour de longues années.

Au début des années soixante, quelques troupes de théâtre reprirent leurs activités, alors que la censure de la police secrète reprenait de plus belle. Axées sur la politique contemporaine, plusieurs pièces ne furent jamais montées alors que d’autres, dont plusieurs passages traitaient de problèmes sociaux, furent coupées et donc jamais présentées dans leur intégralité. Ceci fut le destin de la quasi-totalité des pièces qui furent produites durant cette période de quarante ans. En dépit de tous les problèmes énumérés ci-dessus, ces mêmes années virent l’essor de jeunes dramaturges, dont Gholâm-Hossein Sâedi connu sous le nom de plume de Gohar Morâd [1], qui rédigèrent des pièces de grande valeur littéraire.

[…] Les premières tentatives littéraires de Sâedi consistent en cinq pièces d’un acte qui reflètent le conflit des constitutionalistes contre le règne absolu de la dynastie qâdjâre à la fin du XXe siècle. Nane Ensi (La mère Ensi) et Bâmhâ zir-e bâmhâ (Les toits et ceux qui vivent en-dessous) firent l’objet de critiques élogieuses.

- Gholâm-Hossein Sâedi

Dans la première pièce, l’auteur décrit la vie d’une vielle femme dont le fils est policier à l’époque des insurrections populaires. Les passants qui, durant de longues années, ont acheté les patates cuites de la mère Ensi, la regardent soudain d’un mauvais œil. Pour commencer, elle ne comprend pas pourquoi depuis un certain temps, les affaires vont mal pour elle. Lorsqu’elle en découvre la raison, elle décide de ne plus laisser son fils rentrer à la maison. Le fils reconnaît alors sa faute et se range, sans hésiter, du côté des constitutionalistes combattants. Sans surprise, les affaires de la mère reprennent de plus belle après cette conversion. A la fin, les policiers qui surgissent soudain et s’apprêtent à arrêter la vieille dame se voient confrontés à une foule insurrectionnelle.

La pièce de Sâedi intitulée Mère Ensi ressemble vaguement à certaines pièces de Brecht dont La mère [2] qui traite essentiellement de la résistance des gens modestes au régime dictatorial. Sa pièce en un acte intitulée Bâmhâ zir-e bâmhâ (Les toits et ceux qui vivent en-dessous) a pour thème un jeune homme qui, en dépit de ses maux de pieds, combat des policiers autocratiques.

Son œuvre la plus réussie est de loin Tchoub be dasthâ-ye Varazil (La révolte à Varazil) qui traite d’un problème d’envergure mondiale. Varazil, nom d’un village imaginaire situé on ne sait trop où en Iran, est assailli par des sangliers. Le maire convoque les habitants afin de tenir conseil sur les moyens de lutter effectivement contre ce fléau. Un habitant a alors soudain un éclair de génie qui passe bien vite de la théorie à la pratique : il faut demander conseil aux habitants du village voisin. Les représentants du village reviennent avec de bonnes nouvelles : ils auraient appris, entre autres, que Mosjeu, habitant du village voisin, serait prêt à leur livrer deux chasseurs les obligeant, en retour, à leur donner vivres et couvert.

Comme convenu, les chasseurs arrivent à Varazil avant le crépuscule pour tuer les sangliers, tâche qu’ils effectuent à merveille. […] Après cela, les villageois espèrent se débarrasser des chasseurs. Ils essaient tout d’abord de les expulser, mais finissent par céder quand les chasseurs menacent de tous les massacrer et de raser leur village. […]

Le régisseur, auteur dramatique et critique de théâtre Bahrâm Beyzâï est une autre étoile du théâtre contemporain persan. Il est notamment réputé et ce, même à l’étranger, pour ses films intitulés Ragbar (Averses) et Le corbeau qui furent couronnés de prix divers. Dans les années soixante, il rédigea neuf pièces de théâtre dont, entre autres, Pahlavân Akbar mimirad (Akbar le champion meurt) (1965) qui fut la plus célèbre. Elle raconte l’histoire d’Akbar, grand lutteur, de loin beaucoup plus fort que tous ses adversaires. Son entraîneur qui avait décelé son talent, alors qu’il était jeune et vivait avec des nomades, l’avait emmené en ville afin de lui donner une formation de lutteur. Ce jeune homme franc et serviable était toutefois très solitaire, ce qui le poussait à s’enivrer de temps à autre.

- Photo de la pièce de Pahlavân Akbar mimirad (Akbar le champion meurt), octobre 1968

- Photo : Rahmân Ghabeh Zarin

En rentrant chez lui un soir, Akbar aperçoit une vieille dame pleurant auprès d’une fontaine. Lorsqu’il s’enquiert de la raison de ses larmes, elle lui confie que son fils, lui aussi lutteur de profession, ne tient pas tant à remporter la victoire qu’à obtenir la main d’une jeune fille qui l’aime, mais qu’il ne peut épouser en raison de la différence de leurs classes sociales. Seule une victoire pourrait changer l’avis du gouverneur qui permettrait alors à sa fille d’épouser son fils. Très touché par cette anecdote émouvante, Akbar tâche de consoler la vieille dame en lui rassurant que son fils remporterait sûrement la bataille, vu que le champion se faisait vieux. Soulagée, cette dernière se précipite auprès de son fils pour lui annoncer ce qu’elle vient d’entendre.

A partir de ce moment, Akbar est en proie à une lutte intérieure qui le ronge sans cesse. D’un côté, il a promis à la vieille femme que son fils remporterait la lutte contre lui ; de l’autre, sa réputation est en jeu. Il pense même quitter le pays pour quelque temps mais se rend bien vite compte à quel point cette idée est insensée : on raconterait qu’il aurait fui par peur. Il était également absurde de perdre la lutte car tout le monde savait qu’il était de loin plus fort que son adversaire inexpérimenté.

Faute de trouver moyen de sortir du dilemme dans lequel il se trouve, mais voulant tout de même tenir sa promesse, il plonge dans le désespoir. La mort semble être la seule voie qui lui reste. Akbar se trouve alors face à la mort, symbolisée dans la pièce par une figure habillée de noir qui rôde sur la scène dès le début de l’œuvre en question. Il accepte son destin avec sang-froid, trouvant ainsi une fin mystérieuse comme le font bien souvent les héros. Avant cela, il prend soin de remettre son brassard au jeune homme amoureux afin que le titre de champion lui revienne dorénavant.

Cette pièce que Beyzâï adapta pour la scène se base en réalité sur une célèbre légende persane. Nulle mention n’est faite du lieu ni de l’époque où la pièce se déroule ; le spectateur avisé devine toutefois qu’elle traite du règne des Qâdjârs au XIXe siècle. Le langage élevé, voire rythmé de ce chef-d’œuvre mystique qui intègre également des éléments fantastiques convient parfaitement au caractère du héros étant donné que ce dernier figure parmi les personnages principaux. Impressionnants aussi sont les passages décrivant les rencontres entre les deux lutteurs.

À suivre...