|

Pourquoi Samuel Beckett est-il passé de l’anglais au français et du roman au théâtre ?

De l’anglais au français

La Libération découvre Beckett en tant qu’écrivain de langue française. Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, Beckett se met à écrire en français. Le français de Beckett, du reste, n’a que peu de liens avec le français des œuvres littéraires de ce siècle. Venue d’ailleurs, l’œuvre de Beckett ne saurait s’insérer dans l’histoire de la littérature moderne française : comme la voix qu’elle laisse parler, comme ses personnages égarés ou agonisants, elle est sans lien ; en ceci, elle est bien l’image de l’universel déracinement moderne, et c’est ce qui explique l’insolite succès qu’elle a connu, en dépit de la singularité de sa démarche et de la relative difficulté de ses textes. Il explique lui-même ce choix d’écrire en français : "Je me remis à écrire en français avec le désir de m’appauvrir encore davantage" [1] ou "C’était ma chance d’être plus pauvre" [2]. En se tournant vers le français, il limite volontiers l’usage de la parole et cherche à abandonner toute arrogance, à être le plus simple et le plus démuni.

Quoi que l’on sache de l’arbitraire du langage, lorsque l’on écrit dans sa langue maternelle, on retrouve quelque chose du bonheur enfantin de lier substantiellement les mots et les choses. Choisissant d’écrire en une langue étrangère, le français, Beckett a opté pour une forme d’expression aussi conventionnelle que l’algèbre abstraite, et non plus sensible. Il présenterait un monde mort en utilisant un langage sans vie.

Pour mettre en lumière le monde en tension, Beckett va chercher à se défaire de l’anglais "trop chargé d’associations et d’allusions" ; il va quitter le brio, la référence, pour s’approcher de sa voix à lui, celle qui va lui permettre d’écrire "sans style" : à l’opposé de Joyce, il va se consacrer à l’homme en tant qu’il ne sait pas et ne peut pas. "Je dis en sachant que ce n’est pas moi" [3] (L’Innommable).

Dans l’essai que Beckett consacre à Finnegans Wake, il déclare "qu’il n’y a pas de langage plus sophistiqué que l’anglais -qui est abstrait jusqu’à la mort" [4]. En préférant le français à l’anglais, il tente de suivre Joyce dont il admirait la démarche. Quand Joyce décrit quelque chose, il se refuse au geste qui précède le mot : "Il n’écrit pas sur quelque chose ; il écrit la chose même" [5]. De la même façon, on peut comprendre l’intérêt de Beckett pour des poètes surréalistes tels que Breton, Crevel ou Eluard.

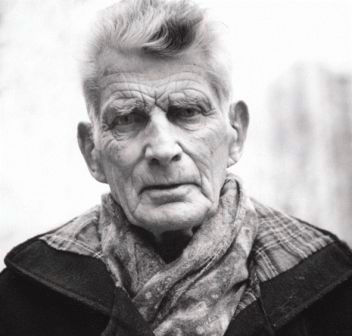

- Samuel Beckett

Si Beckett a choisi d’écrire la plupart de ses œuvres importantes en français pour les traduire ensuite en anglais, il n’en demeure pas moins vrai, comme l’a courageusement fait remarquer le critique Christophe Hicks [6], que son style en français, aussi correct formellement, aussi élégant, et aussi beau soit-il par endroits, semble bien plat, presque ennuyeux, quand on le compare au mordant de son style en anglo-irlandais, toujours changeant et vigoureux : "Le français de Beckett est un français de maître d’école, un français de conserve ; en revanche, son anglais vous fait sentir la rosée de l’association verbale et la pousse des racines vives de la prose." [7]

Lors de son voyage en Allemagne où il s’est mis à perfectionner l’allemand, Beckett dit : "Se démener pour apprendre à se taire dans une autre langue, quelle absurdité !" [8]

Du roman au théâtre

Sans doute serait-il intéressant de prendre en considération deux "conversions" successives, que l’on n’a pas assez rapprochées : le passage au français en 1946, et le passage au théâtre un an plus tard, en 1947.

Quand Beckett interrompt Malone meurt pour écrire ses deux premières pièces en français, ةleutheria (1947) et En attendant Godot (1948), il parle de "diversion" : on a souvent donné à ce mot un sens péjoratif dans le domaine du théâtre ; sans doute doit-il simplement se lire étymologiquement. Choisir la scène représente une autre façon de se détourner de soi, de ce "je" vers lequel tendait tout son itinéraire romanesque, de Murphy à Watt et à Mercier et Camier.

En changeant de langue, puis de genre, Beckett fait deux fois l’expérience de l’altérité, de l’extériorité. Choisir la langue de l’autre implique non seulement de renoncer aux ressources de sa langue maternelle, mais également de creuser la distance entre les mots et les choses, et entre soi et soi ; donc de se rendre en quelque sorte étranger à soi-même.

Choisir la "représentation", c’est choisir la présence, mais aussi le présent : grâce au théâtre, Beckett arrive au terme de ce processus qui, d’un roman à l’autre, tendait à réduire la distance entre le moment de l’écriture et le moment de l’aventure ; la scène lui permet à la fois d’atteindre l’impossible coïncidence entre narration et narré, et d’abolir l’impossible "je". Enfin, elle lui permet également de faire exister les autres en s’effaçant derrière eux ; de les réincarner en se désincarnant ; bref, de parler à nouveau, en se taisant davantage. Beckett fait alors avec le théâtre l’expérience du dehors (de l’"ailleurs" de la scène et de l’"autre" de l’acteur) [9].

Les premières pages de Malone meurt manifestent ce besoin de théâtre, à travers le désir du "jeu" :

"Cette fois, je sais où je vais. Ce n’est plus la nuit de jadis, de naguère. C’est un jeu maintenant, je vais jouer. Je n’ai pas su jouer jusqu’à présent. J’en avais envie, mais je savais que c’était impossible. Je m’y suis quand même appliqué, souvent. J’allais partout, je regardais bien autour de moi, je me mettais à jouer avec ce que je voyais. (...) Mais je ne tardais pas à me trouver seul, sans lumière".

A peine formulé, ce rêve apparaît un leurre :

"Quel ennui ! Et j’appelle ça jouer. Je me demande si ce n’est pas encore de moi qu’il s’agit, malgré mes précautions. Vais-je être incapable, jusqu’à la fin, de mentir sur autre chose ?"

Notes

[1] Robert des grands écrivains de la langue française, Editions 2000, p. 161.

[2] Magazine littéraire, No372, Janvier 1999, p. 36.

[3] Magazine littéraire, No372, Janvier 1999, p. 26.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Magazine littéraire, No372, Janvier 1999, p. 24.

[8] Nabokov Vladimir, Intransigeance, trad. fr. Vladimir Sikorsky, Julliard, 1985.

[9] Satgé Alain, En attendant Godot, PUF, Paris, p. 53.