|

“Le Passé est un merveilleux éducateur”

lettre collective en hommage à Henri Casadessus

|

Farzaneh POURMAZAHERI : Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus dans le domaine de la didactique ? Pourquoi avez-vous choisi de vous consacrer à ce domaine précis ?

Yannick LEFRANC : Ce qui m’intéresse le plus est la comparaison entre les manières d’apprendre les langues à l’école et en dehors de l’école, c’est-à-dire entre le mode d’apprentissage académique et le mode d’apprentissage ordinaire : à la maison ou chez des amis, avec des vidéos ou au travers de la lecture. Ce qui m’intéresse est de voir à quels moments les diverses façons d’apprendre les langues, soit de manière académique soit de manière ordinaire (extra-scolaire), empêchent d’apprendre, et à quels moments elles aident à apprendre. Comment un apprenant qui s’y prend mal se complique-t-il la vie ? Comment, pour employer un néologisme, va-t-il "difficiliter" son apprentissage ? Et, s’il se complique la vie, n’est-ce pas dû en partie, et paradoxalement, parce qu’il a pris certaines mauvaises habitudes à l’école ? Les ressources d’apprentissage, les documents et les outils (le matériel didactique), la façon de s’en servir, tout cela est très important. Je vous donne un exemple. Quand j’avais 13-14 ans, mes cours d’anglais m’ennuyaient mais comme j’aimais les bandes dessinées, j’ai décidé d’acheter des comics américains avec des images qui m’intéressaient. Hélas, j’ai utilisé une méthode qui n’était pas bonne : chaque fois que je voyais un mot que je ne comprenais pas, je m’obligeais à m’arrêter de lire et à regarder le dictionnaire. Du coup ça hachait ma lecture, comme on dit. C’était une méthode qui prenait beaucoup trop de temps et qui freinait mon apprentissage, tandis qu’aujourd’hui quand je lis en anglais je me dis : "Comprends ce que tu peux à la première lecture, et puis, dans un deuxième temps, ou le lendemain, tu regarderas le dictionnaire pour trouver le sens des mots inconnus, obscurs." J’étais donc trop "scolaire" ! Quand on est tout seul, on peut utiliser de mauvaises techniques et s’empêcher ainsi d’apprendre efficacement. C’est cela qui est extraordinaire : on est parfois son propre ennemi. Je pense que ce phénomène se rencontre dans tous les pays, tous les milieux sociaux, mais tout particulièrement dans les milieux populaires. En effet, la question de la classe sociale est fondamentale. Si on a des enfants dont les parents sont des paysans, des employés, des médecins ou des ministres, la situation de chaque élève est complètement différente. Il y a des manières de réagir, un cheminement, des itinéraires d’apprentissage qui ne sont pas les mêmes. Mais on observe aussi des différences entre les pays, par exemple on n’apprend pas de la même façon en Chine et en France, en Syrie et en France, en Angleterre et en France. Il y a des tas de choses à découvrir si l’on veut comparer les pratiques et les attitudes d’apprentissage, c’est passionnant. D’autant plus que dans son propre pays, les gens n’apprennent pas tous, non plus, de la même façon.

- Yannick LEFRANC

D’un point de vue pédagogique (i.e. de didactique appliquée), on doit multiplier les manières d’apprendre proposées aux élèves, car quand les apprenants ont le choix ils s’impliquent plus, travaillent et assimilent mieux. On n’a même pas besoin de faire des enquêtes très poussées pour vérifier cette hypothèse. Le sens pratique et les discussions avec les apprenants, les enseignants et les parents suffisent. Ajoutons de nouvelles procédures et stratégies d’apprentissage, et faisons-les essayer. J’imagine que des apprenants de Côte d’Ivoire ont des techniques que je ne connais pas et qui pourraient m’être utiles en didactique des langues. Si l’on partait de ce principe que plus l’apprenant a le choix mieux il apprend, on renforcerait les capacités d’apprentissage des gens en leur proposant un très large éventail de conseils pratiques pour "apprendre à apprendre" le français : pour apprendre à mémoriser, à comprendre, à prononcer, à reproduire et à créer des énoncés. Ce qu’on appelle tips en anglais.

Ce qui m’intéresse également beaucoup dans le domaine c’est ce que la didactique permet de découvrir et que cache une certaine linguistique. Je suis linguiste, je ne rejette pas la linguistique mais je suis contre les dogmes de la linguistique traditionnelle. Apprendre une langue, c’est une expérience humaine totale qui relève à la fois de l’anthropologie, de la psychologie et de la linguistique. Malheureusement, pour une certaine linguistique, c’est comme si la langue existait en dehors de la vie, de l’histoire et de la socioculture. Selon moi, cela relève de l’illusion et parfois du mensonge. Or une discipline devient réellement scientifique quand elle arrive, par la réflexion critique et autocritique, par les enquêtes, les observations et les expérimentations, à dissiper les illusions et les mensonges.

Afsaneh POURMAZAHERI : Ce sont donc des problèmes que vous aviez rencontrés dès votre enfance qui vous ont poussé à choisir la didactique ?

Y.L. : Oui, j’ai eu des difficultés à apprendre certaines choses… A l’école primaire j’étais un bon élève, je n’avais pas de problème. Et puis en sixième, c’est devenu plus difficile. Dans les années 1950, en France, la majorité des écoles primaires n’étaient pas mixtes. Dans notre école, la cour des filles et celle des garçons étaient séparées par une grille. On se regardait comme au zoo. En fait les garçons ne faisaient pas très attention aux filles de l’autre côté. Après, on est arrivés en sixième. Et soudain je me suis retrouvé avec des filles. Je me souviens que je n’étais pas très content parce beaucoup étaient meilleures que nous ! C’est à peu près la même chose dans tous les pays. Est-ce parce que les filles sont plus souvent à la maison que dehors, et que les garçons sont plus souvent dehors qu’à l’intérieur ? Est-ce parce que les filles ont pris davantage l’habitude de travailler et d’étudier à la maison, de se concentrer sur des feuilles et des livres, à la différence des garçons ?

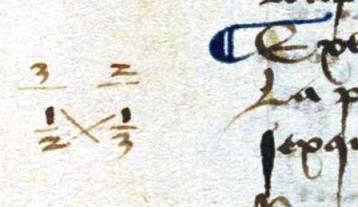

- Mannuel d’arithmétique pour les marchands dans la France du XVe siècle

A part cela, les nouvelles matières de la 6ème me paraissaient parfois difficiles. J’ai eu un rapport distant, méfiant, avec les langues étrangères. Je ne parle pas couramment l’anglais et j’ai compris pourquoi. Il y a plus de dix ans, j’ai travaillé en Angleterre et je ne suis pas arrivé à bien m’exprimer en anglais parce que c’était la langue du travail bureaucratique, que je n’aimais pas. Par contre, il y avait une collègue britannique avec qui je m’entendais bien. On a discuté en anglais toute une soirée. C’était très intéressant pour quelqu’un comme moi, qui n’aime pas les directives, d’arriver à converser librement des heures avec quelqu’un en anglais, langue de l’école - langue des consignes - et du travail - langue des instructions. Mais j’ai parlé avec quelqu’un que j’aimais bien, de choses dont j’aimais parler. Cette expérience et d’autres en Algérie et en Syrie m’ont beaucoup appris et m’ont encouragé à approfondir mes recherches dans ce domaine, notamment à ne pas oublier la dimension affective, existentielle et même poétique, de tout apprentissage.

F. P. : Quelles recherches avez-vous fait dans ce domaine ?

Y.L. : J’ai rédigé une thèse qui s’intitule "Un exercice d’argumentation en situation scolaire algérienne. Etudes des stratégies pragmatiques", sous la direction d’Oswald Ducrot. J’avais demandé à mes élèves du lycée algérien où j’enseignais le français de remplir les bulles d’une bande dessinée, puis j’ai analysé leurs copies pendant plusieurs années pour comprendre les stratégies qu’ils avaient utilisées pour répondre à mes questions. C’était une analyse de discours avec l’outillage des modèles de la linguistique pragmatique développée à l’époque. J’avais commencé mes recherches sur l’apprentissage du français dans une perspective sociolinguistique : en année de maîtrise j’ai étudié les copies d’élèves d’une région de Bretagne qui mélangeaient les expressions du parler de leurs parents avec la langue de l’école. Les parents disaient et leurs enfants écrivaient : "Il mangit. Il téléphonit…" J’ai pensé que les copies révélaient l’influence du français de leur région sur leur production en "français de l’école". J’ai également écrit deux articles avec Kamila Sefta : le premier sur la question de l’interférence entre l’arabe parlé et le français dans les textes d’élèves arabophones de France, et le second sur l’apprentissage de l’arabe algérien par des non arabophones. Par ailleurs, j’ai travaillé sur l’enchaînement des énoncés et sur le sens des segments avec "ou plutôt". J’ai aussi étudié des articles de la presse d’extrême-droite raciste française : comment, en 1998, ils avaient présenté un mouvement de grève de lycéens et de professeurs dans un département où il y avait beaucoup d’enfants de parents ou de grands-parents immigrés, ceux que l’on dit "d’origine étrangère" ou même "étrangers" en français courant (et ce français courant est marqué idéologiquement) ; l’analyse des discours de cette presse m’a aidé à mieux comprendre les catégorisations et les raisonnements de ces journalistes d’extrême-droite. J’ai enfin écrit un certain nombre d’articles qui interrogent la didactique du FLE, et qui étudient les dispositifs d’apprentissage et d’anti-apprentissage des langues. J’ai ainsi pris conscience que l’évaluation (le jugement sur les "compétences" des apprenants) a pris une place démesurée au détriment du développement des capacités : on passe beaucoup de temps à analyser, à classer et à sélectionner les élèves, au lieu de leur donner les moyens et le temps de s’approprier la langue, au lieu de les étayer et de les outiller, pour les motiver et les aider à persévérer dans l’effort. C’est avec ces idées qu’avec Mélissa Barkat j’ai élaboré La Boîte à outils, un manuel de FLE qui propose des fiches pédagogiques : des plans de cours destinés à faciliter le travail des enseignants et à leur éviter d’ "empêcher d’apprendre".

Actuellement je rédige un mémoire en vue d’une habilitation à diriger des recherches, pour devenir professeur des universités.

A. P. : Dans quels pays avez-vous travaillé sur le problème de l’apprentissage et quelles différences dans les façons d’apprendre avez-vous remarqué chez les élèves de chaque pays ?

- Calcul sexagésimal en Mésopotamie, enseignement dans les écoles de scribes

Y. L. : J’ai travaillé en Algérie, en Syrie, en Angleterre et en France. J’ai aussi fait des interventions dans d’autres pays. Je suis allé une fois aux Etats-Unis, les étudiants et les collègues étaient sympathiques mais le cadre était un peu trop bureaucratique. Partout, j’ai remarqué des ressemblances et des différences. Dans les pays arabes beaucoup d’élèves apprenaient par cœur. C’était le système. Je me suis dit : il faut partir de cela, prendre le meilleur et rajouter d’autres bonnes choses. Plus tard l’Angleterre m’a beaucoup apporté du point de vue didactique même si j’ai perçu certaines rigidités et trop de technicisme. Il faut laisser place à un peu de surprise, un peu de fantaisie, d’imagination et d’art : on n’est pas des machines !

F. P. : Dans le domaine de l’apprentissage des langues étrangères, doit-on obligatoirement passer par un processus d’imitation et de par-cœur, ou peut-on s’en libérer à partir d’un certain niveau ? Comment cette autonomie est-elle acquise ?

Y. L. : Pour ne pas être dépendant des gens qu’on imite, il suffit de varier ses modèles. Si vous avez une dizaine de modèles, vous allez vous-même vous définir et vous construire à partir de tous ces exemples. Et je pense que les artistes et les écrivains, mais aussi les artisans ou les futurs savants, apprennent comme cela. Les cinéastes voient beaucoup de films, ils sont influencés mais ils réfléchissent pour inventer des formes à partir de ce qu’ils connaissent : avec et contre leurs modèles.

C’est pareil pour nous. Par exemple, j’aimerais parler avec un accent anglais qui me plaise mais je ne l’ai pas encore trouvé, c’est-à-dire pas encore mis au point. On ne doit pas en rester à une simple imitation mais, à partir de ça, essayer de construire autre chose. Il faut imiter un peu pour s’entraîner et s’encourager. N’hésitez pas à imiter parce qu’on est fait comme cela : on est des êtres vivants, on se développe en imitant. Je suis sûr qu’on imite tout le temps, j’ai imité et j’imite encore parfois mon père, ma mère, mon grand-père, et mes anciens professeurs ! Cela fait partie de nous. C’est l’héritage. Mais on peut se construire à sa façon. On peut créer quelque chose qui vous plaira même si ce n’est pas parfait. Par exemple, si vous voulez gardez votre accent, gardez-le. Au fait, savez-vous qu’en France, il y a des garçons qui n’aiment pas la langue française académique parce qu’ils ne veulent pas parler comme leur institutrice, comme le "chouchou du prof", ou comme des "intellos" ?

F. P. : L’imitation est-elle plus forte chez les enfants ou chez les adultes ?

Y. L. : Je n’ai pas fait de recherches là-dessus mais je pense que l’on continue à imiter toute sa vie. C’est sans doute plus important chez les enfants parce qu’ils ont peu vécu et qu’ils ramassent tout. Alors que lorsqu’on est adulte, on a déjà assimilé beaucoup de choses. Le nouveau doit être filtré par l’ancien. Pour autant, de nombreux adultes sont influencés par la télévision qui donne beaucoup de modèles à imiter : des personnages et même des scénarios de vie.

A. P. : L’université Marc Bloch de Strasbourg compte parmi l’un des centres les plus importants de la didactique. Quelles sont ses activités ?

- L’écriture des nombres

Y. L. : Notre département réunit des didacticiens de différentes langues. Nous avons 65 étudiants en première année (en Master 1), 38 en Master 2 professionnel (spécialisé en français langue étrangère et français langue seconde), et 38 en Master 2 Recherche. On peut y étudier la didactique de toutes les langues, même si c’est surtout le français langue étrangère qui intéresse les étudiants, et nous cherchons à favoriser les recherches plurilingues. Avec nos collègues enseignants-chercheurs de l’université Tarbiat Modares, l’ambassade de France à Téhéran et nos collègues de l’UFR des Lettres de l’université Marc Bloch, nous avons mis en place un accord entre les deux universités, cet accord devrait permettre aux doctorants du FLE de Tarbiat Modares de faire leur thèse de doctorat dans le cadre d’une co-direction. Mes collègues iraniens font beaucoup de recherche, c’est bon d’avoir des échanges scientifiques et culturels réguliers entre nous. Un exemple : en France, le technicisme et le mécanicisme influencent trop la didactique du FLE tandis qu’ici on donne beaucoup d’importance à la littérature, et même à la dimension existentielle du littéraire ; cela m’encourage à introduire "plus d’humanités et d’humanité" en didactique, à rééquilibrer la discipline en m’appuyant sur de nouveaux arguments.

A. P. : Quels groupes d’élèves ont recours d’avantage à la stratégie d’évitement au point de vue de l’âge, du sexe et de la couche sociale ?

Y. L. : Ce sont généralement les élèves en difficulté qui agissent ainsi. Mais, par exemple, à l’oral il y a aussi des gens timides qui ont peur de parler en public. Au cours de mes enquêtes sur le rapport des élèves de France au français de l’école, j’ai rencontré un adolescent qui avait fait "des bêtises" (comme on dit maintenant en français) et qui avait repris des études pour devenir ingénieur. Il m’a dit : "Moi, ce que j’aimerais c’est que l’école nous apprenne à parler en public." Il avait raison. Il faut pouvoir parler devant les autres sans avoir peur. Les élèves craignent d’être la risée des autres ou d’être repris par le maître ou la maîtresse, ce sont souvent ces gens-là qui ont des stratégies d’évitement.

Moi aussi, j’ai des stratégies d’évitement ! Par exemple, je n’aime pas l’évaluation : selon moi elle sert avant tout à sélectionner les apprenants qui acceptent les contraintes académiques, et à éliminer les autres (les plus faibles, les plus méfiants, etc.). Et ça fait des années que j’ai du mal à m’attaquer au sujet. Quand j’étais jeune, j’ai connu un écrivain qui m’a dit : "Lefranc, attaque la bête !". Il a fallu que je trouve mon chemin pour me motiver à travailler la question en profondeur. Je me suis alors lancé dans une étude critique de l’évaluation. Contrairement à la maxime "il faut connaître avant de critiquer", je pense qu’on peut mieux comprendre et apprendre en critiquant ! Même si ça me demande un plus de travail et de temps.

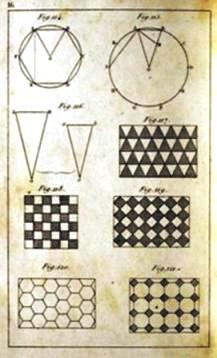

- Manuel de géométrie pour l’école primaire au XIX e siècle

L’évitement est-il une question de sexe - ou plutôt de genre ? Les étudiantes iraniennes m’ont impressionné par leurs connaissances et leur curiosité intellectuelle. Parfois les obligations, les contraintes et les difficultés rendent fort et aiguisent l’intelligence. Pourtant certaines sont timides et prudentes. En effet, il y a une réserve féminine que l’on observe dans beaucoup de sociétés, notamment en Extrême-Orient ou dans les pays arabes. Il y a aussi des Françaises qui hésitent à parler en public parce que ces filles ont été rabaissées par les parents, etc. Bien sûr ce n’est pas toujours le cas. En Syrie, j’ai remarqué que les mères encourageaient souvent leurs filles à suivre des études. Tout dépend de la famille. Mais il faut que les gens soient libres de se renforcer, et je pense que l’on doit en quelque sorte "tenir en respect" la famille, les autorités, les amis, sinon on est absorbé, phagocyté. Soyons un peu distant. Comme le sont les petits enfants. Vous voulez les prendre. Ils ne veulent pas être attrapés. Ils ne veulent pas être votre proie. Le fait de ne pas vouloir se laisser attraper est quelque chose de très naturel. En fait, aimer les gens c’est aussi les laisser tranquilles et seuls de temps en temps. Même si c’est difficile, quand on aime quelqu’un il faut parfois le laisser trouver son chemin, trouver sa voie tout seul.

F. P. : D’après certains enseignants, il ne faut pas expliquer la leçon à la maison à l’élève parce que cela peut aboutir à une sorte d’incompréhension chez l’enfant. Qu’en pensez-vous ?

Y.L. : Je ne suis pas d’accord. L’élève doit pouvoir essayer et comparer différentes méthodes d’explication, et pouvoir parler de ce qu’il fait à l’école avec qui il veut. Un exemple : la lecture. Dans les années 70, en France, d’un seul coup seuls les enseignants pouvaient apprendre à lire aux enfants. Mais pas les parents qui avaient connu une autre méthode et à qui on disait : "Non, n’apprenez pas à lire à votre enfant à votre façon. Laissez faire les enseignants." Du coup, depuis des années beaucoup de parents sont mécontents parce qu’ils ne peuvent plus aider leurs enfants. La méthode syllabique des parents avait sans doute de nombreux défauts, mais l’enfant devrait pouvoir lire de différentes façons et avoir le temps de comparer, de choisir et de s’adapter. Les parents devraient pouvoir transmettre leur expérience d’apprentissage à leurs enfants. Même si leurs méthodes sont didactiquement critiquables, et même si elles sont techniquement moins efficaces, elles peuvent se révéler plus productives : si les enfants apprennent dans une atmosphère sympathique, non dogmatique, et pas sous la menace.

A. P. : Avez-vous entendu parler de l’apprentissage des langues dans le rêve ? Comment est-il possible ?

Y.L. : Je n’ai pas travaillé sur cette question. On en parle depuis au moins cinquante ans, depuis l’époque du tourne-disque. Par contre, je sais que lorsque l’on apprend quelque chose, on le retravaille la nuit, on remet les choses en place. Peut-on apprendre des langues en dormant ?

Première question : cela marche-t-il ou pas ?

Deuxième question : cela est-il bon ou pas ? Est-ce que ce n’est pas du conditionnement, de la manipulation ? Si on peut apprendre autrement qu’en étant robotisé, tant mieux.

Aujourd’hui, des gens espèrent qu’un jour on modifiera le code génétique pour décupler l’intelligence des humains. Que l’on mettra des implants électroniques pour communiquer à distance, etc.

F. P. : Quand et pourquoi la didactique est-elle née ? A-t-elle aujourd’hui atteint ses objectifs ?

Y. L. : La didactique ne s’est pas toujours appelée la didactique. Avant, on parlait de pédagogie. En France, la pédagogie s’est développée au XIXe siècle. Elle englobait tout à la fois la théorie et la pratique. Aujourd’hui, dans les milieux universitaires, les enseignants-chercheurs du FLE se font appeler "didacticiens" et non "pédagogues". La didactique est née en France autour des années 60, à partir de la didactique des mathématiques. Plus tard d’autres disciplines sont apparues, notamment la didactique des langues vivantes (cf. le Dictionnaire de didactique des langues de Galisson et Coste, publié en 1976). Malheureusement, si le but était de permettre à la majorité des élèves de réussir, ça n’a pas marché. Des sociodidacticiens auraient peut-être travaillé autrement mais les didacticiens ont trop souvent limité leurs recherches aux rapports entre la discipline enseignée et l’élève pris individuellement et psychologiquement ; ils n’ont pas considéré l’apprenant dans son histoire culturelle et personnelle, avec sa famille, ses fréquentations, ses expériences scolaires, ses jeux et ses loisirs. Est-ce l’héritage de la linguistique appliquée ? Pour en sortir et pour mieux comprendre les manières d’apprendre et d’enseigner les langues, pour mieux théoriser les pratiques, il me semble que la didactique doit discuter et réfléchir avec des gens qui travaillent sur le terrain, avec les praticiens : ils pensent, eux aussi ! Si cette discipline a été créée pour aider les élèves à mieux apprendre, elle a encore beaucoup de progrès à faire. Bien sûr, des didacticiens font avancer la recherche, comme André Giordan pour la didactique des sciences. Mais en général, un peu comme Piaget, ils étudient les apprenants en faisant abstraction de leur expérience socioculturelle et institutionnelle. Dans le passé, des philosophes ont réfléchi sur l’éducation et la pédagogie : il y a eu Comenius, Rousseau, et des penseurs chinois, indiens, grecs, latins, arabes, persans, etc. Pour éviter de tomber dans les travers de l’hyperspécialisation (avec son technicisme, son scientisme et son mécanicisme), regardons du côté de l’anthropologie et de la philosophie, et lisons notamment des philosophes comme John Dewey et Jacques Rancière, ou encore les travaux des praticiens philosophes comme Célestin Freinet, John Holt. Et, aussi, Paolo Freire.

F. P. : Quels groupes d’enseignants peuvent mieux transmettre le contenu des leçons ? Les femmes ou les hommes ?

Y. L. : En France, ce sont surtout des femmes qui enseignent. Pourquoi ? Parce que les femmes exercent les métiers les moins payés et les moins valorisés socialement. La femme, c’est une vieille tradition, est plus orientée vers la santé, vers l’éducation que vers la recherche scientifique ou la direction des affaires. Il y a encore des progrès à faire.

A l’époque où j’enseignais en collège dans le Nord de la France, le jour de la rentrée, je suis arrivé en classe et une fille a soupiré : "Ah ! Enfin un homme !". Ils en avaient marre de ne voir que des professeurs femmes. Il faut du mélange : des grands, des petits, des hommes, des femmes, des gros, des maigres, des gens avec une moustache, des gens sans moustache, il faut de tout.

On peut même apprendre grâce aux enfants. Si l’on permettait à des enfants ou à des adolescents d’enseigner leurs langues à des adultes ou à d’autres enfants on serait surpris des résultats ! On n’a pas encore tout inventé. J’aimerais que des étudiants fassent des enquêtes et des recherches là-dessus.

A. P. : Est-ce que les langues mixtes comme celles des émigrants peuvent nuire à l’apprentissage correct de la langue standard ? Ou au contraire, peuvent-elles aider à progresser ?

Y. L. : Je participe justement à une revue qui travaille sur l’éducation plurilingue et en ce moment nous réfléchissons aux formes de code-switching, aux mélanges entre la langue 1 et la langue 2. On sait que des chercheurs sont contre et d’autres pour. Je dirais qu’à l’oral, il faut donner le droit aux apprenants de mélanger la L1 et la L2 quand ils doivent improviser et réagir tout de suite en L2. Mais, d’un autre côté, l’enseignant les aidera à ne plus mélanger les langues en leur donnant le temps et les moyens nécessaires pour corriger leurs textes et préparer des interventions en français formel. Surtout ne pas dramatiser, et même, parfois, s’amuser à mélanger délibérément la L1 et la L2 : comme les poètes ou les humoristes. Quand j’étais étudiant, j’ai travaillé un mois en Allemagne comme ouvrier ; je parlais la langue de l’usine, c’est-à-dire que je parlais allemand avec des ouvriers grecs et turcs avec des mots et des expressions empruntés à l’allemand et à d’autres langues ; on se comprenait, surtout grâce à des blagues et des plaisanteries. En classe, les apprenants doivent pouvoir mélanger les langues, surtout à l’oral des échanges spontanés, mais ils doivent devenir peu à peu capables de parler en langue 2 standard, de "parler correctement" selon la norme, grâce à un cycle d’activités : après l’oral plus moins mélangé et hésitant, on passe à l’écrit, que l’on peut corriger plus facilement, avant de revenir à l’oral, etc. On utilisera également la lecture à haute voix : la lecture expressive et la lecture enregistrée sur CD. Soyons patients et confiants : avec des activités et des exercices nombreux et intéressants, les élèves et les étudiants font des progrès. Si on ne les bloque pas.

A. P. : Comment des études ethnologiques, anthropologiques, linguistiques et sociologiques peuvent-elles venir en aide à la didactique et vice versa ?

Y.L. : Les études anthropologiques et ethnologiques sont fondamentales parce qu’elles permettent de comprendre les comportements et les expériences d’enseignement-apprentissage à partir de l’expérience sociale et historique des individus. Je ne pense pas que les anthropologues aient encore suffisamment travaillé sur les questions qui m’intéressent. J’espère que ce que je fais va apporter quelque chose à "l’anthropologie des manières d’apprendre le français". L’anthropologie s’intéresse notamment aux techniques du corps : les sociétés humaines ont développé différentes habitudes et manières de s’asseoir, de marcher ou même de respirer, ou de prendre son enfant. C’est la même chose avec les manières d’apprendre les langues. Si je continue à travailler là-dessus je vais peut-être faire apparaître des choses que les anthropologues - et les didacticiens - n’ont pas remarquées ou qu’ils ont négligées. Heureusement, la didactique est une discipline qui n’est pas trop spécialisée, ce qui me donne des libertés. Je l’aime beaucoup pour cela.

F. P. : Comment le processus d’apprentissage s’accomplit-il chez les sourds-muets ?

Y. L. : Je sais qu’il existe des recherches et des études très importantes sur l’enseignement aux sourds-muets. Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus mais je sais que tout le monde "fonctionne à l’affection". Quand les apprenants sentent qu’ils sont protégés et aidés, qu’ils sont aimés et encouragés par les autres, et qu’ils sont épaulés lorsqu’ils ont à faire des choses difficiles, ils se voient comme des gens qui peuvent progresser. Il y a aussi les autistes. Ils ont peur des gens mais parfois n’ont pas peur des bêtes. Et les bêtes n’ont pas peur d’eux. ?a c’est extraordinaire. On a observé que des chevaux un peu sauvages se laissaient approcher par des enfants autistes. Pourquoi ? Il y a les affects. Il y a l’émotion. Il y a la curiosité. On observe. On est curieux. Tous les êtres vivants regardent, veulent connaître. On est ouvert sur l’univers. On est disposé à apprendre. C’est pourquoi l’expérience de l’école, du lycée et de l’université devrait être magnifique.

F.A P. : M. La Revue de Téhéran vous remercie d’avoir répondu à nos questions, et vous souhaite d’atteindre l’ensemble vos objectifs de recherche en didactique.