|

Sîmorgh : de l’oiseau légendaire du Shâhnâmeh au guide intérieur de la mystique persane

Animal de légende et figure centrale du Shâhnâmeh de Ferdowsi, le Sîmorgh est un oiseau mythique que l’on retrouve à différentes périodes de l’histoire de la Perse, ainsi que dans de nombreux récits mystiques, même si sa forme et sa fonction ont subi certaines transformations au cours des siècles. Des grandes figures mystiques telles que ’Attâr, Avicenne ou Sohrawardî lui ont réservé une place de choix dans leurs récits initiatiques. Il peut également être rapproché de certains oiseaux fabuleux présents dans les cultures asiatiques et bouddhiques, et partage de nombreux traits communs avec le Phénix de la mythologie égyptienne et repris par la tradition chrétienne. Aujourd’hui, il demeure une source d’inspiration pour de nombreux écrivains et artistes, démontrant ainsi le caractère inépuisable de ses significations et son rôle central en tant que support d’une réflexion philosophique concernant la nature même de l’homme.

Naissance d’un oiseau mythique

Les textes anciens retrouvés concernant cet oiseau mystique ne nous renseignent pas sur sa véritable origine, ni sur sa première apparition sous forme littéraire. D’un point de vue étymologique, le nom Sîmorgh serait issu du pahlavi Senmurv et du pazand Sîna-Mrû, qui a leur tour viennent de l’avestique m r yô Saênô ou "l’oiseau Saêna", décrit comme étant une sorte de rapace ressemblant à l’aigle ou au faucon. Cette expression viendrait elle-même du sanskrit syenah, désignant une sorte d’aigle ou d’épervier.

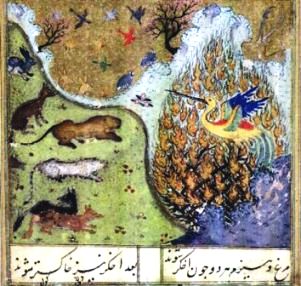

- Le Sîmorgh recueillant Zâl, miniature de Tabriz, 1370

Cependant, les contes traditionnels persans et notamment le fameux récit de ’Attâr que nous allons évoquer ont souvent joué sur le sens du préfixe "si-" signifiant "trente" en persan, pour alléguer qu’il serait aussi grand que trente oiseaux réunis - "morgh" signifiant "oiseau" -, ou encore que son plumage comporterait trente couleurs. Si l’on suit les légendes iraniennes, le Sîmorgh aurait vécu assez longtemps pour assister trois fois à la destruction du monde. En outre, sa longue existence lui aurait permis d’accéder à la connaissance de toutes les époques et, dans certains récits mystiques, aux hautes connaissances théosophiques. Selon d’autres récits, il vivrait jusqu’à 1700 ans avant de se consumer dans les flammes pour renaître ensuite de ses cendres sous la forme d’un nouveau Sîmorgh.

Dans la littérature persane et dans les diverses œuvres artistiques où il apparaît, il a souvent pris la forme d’une créature ailée ressemblant à un paon pourvu de longues griffes et à la tête tantôt humaine, tantôt animale. Il serait une sorte de mammifère femelle, étant donné qu’il est parfois mentionné qu’il allaite ses petits. Ses plumes sont couleur cuivre ou pourpres. Il fait preuve d’une hostilité déclarée envers les serpents, et habite généralement dans un endroit aquatique.

Dans les anciens écrits pahlavis, il est indiqué qu’il résiderait sur un arbre guérisseur appelé "vispubish" ou "harvisp tokhmak" qui porterait les graines de toutes les plantes existantes. En outre, l’Avesta nous apprend que cet arbre est situé dans la mer de "varoukâshâ", également appelée "farâkhkart". De nombreux récits mystiques chiites allèguent quant à eux que son nid se trouverait au sommet de l’arbre Tûbâ - l’arbre de la connaissance - situé au cœur de la montagne de Qâf se trouvant elle-même au sommet du Malakût, monde imaginal et terre des événements mystiques de l’âme.

Enfin, il est parfois dit que la secousse provoquée par son envol fait tomber de l’arbre Tûbâ toutes les graines de toutes les plantes du monde. Ces dernières prennent alors racine et se développent sur terre, fournissant aux hommes des remèdes contre leurs maladies. Par conséquent, le Sîmorgh est parfois considéré comme étant un symbole de la fertilité ou un médiateur entre le ciel et la terre.

Le Sîmorgh dans l’histoire de l’Iran

L’existence de cet oiseau légendaire semble remonter à la Perse antique, étant donné qu’il est mentionné à plusieurs reprises dans l’Avesta [1] ainsi que dans de nombreuses œuvres en pahlavi. Il figure également sur des monuments historiques de l’époque sassanide, notamment sur de nombreux bas-reliefs datant de cette période. De plus, il pourrait avoir été un emblème officiel de cette dynastie, étant donné que certaines représentations du bas-relief ouest du mur d’Afrasyâb à Samarkand mettent en scène un roi portant l’emblème du Sîmorgh sur son vêtement, à l’instar de Khosro Parviz sur le bas-relief de Tâgh-e Bostân. De nombreuses autres représentations de cet oiseau ont été retrouvées sur divers objets tels que des vêtements, des mosaïques ou de la vaisselle de cette même époque. Il apparaît également à plusieurs reprises dans l’art médiéval arménien et byzantin.

Le Sîmorgh dans le Shâhnâmeh de Ferdowsi

Figure centrale du Livre des rois, le Sîmorgh intervient à plusieurs reprises pour aider certains héros de cette épopée. Il apparaît tout d’abord lors de la naissance de Zâl, fils de Sâm, né albinos. Considérant les cheveux blancs de Zâl comme un signe maléfique, son père décide de l’abandonner dans le désert en plein hiver. Le Sîmorgh prend alors le nouveau né en pitié et l’emporte dans son nid pour l’élever durant le jour, tandis qu’il est nourri par une gazelle la nuit. Lorsque Zâl atteint l’âge adulte, il exprime le souhait de retourner dans le monde des hommes. Très peiné, le Sîmorgh lui fait cependant cadeau de l’une de ses plumes qu’il suffira à Zâl de brûler pour provoquer, en cas de difficulté, l’apparition instantanée de l’oiseau. [2] Ce dernier assistera Zâl à deux reprises : lors de la naissance difficile de son fils Rostam où le Sîmorgh lui apprend à faire une césarienne, et une seconde fois lors du combat de Rostam contre Esfandyâr sur lequel nous reviendrons.

Dans ce récit, la blancheur de la chevelure de Zâl donne à penser qu’il vient du monde des êtres de lumière, d’où le refus du Sîmorgh de le laisser dépérir. Cette idée est reprise dans le "Récit de l’archange empourpré" de Sohrawardî, où ce dernier indique que dans "son" monde, tout est blanc, alors que le désert symbolise le monde matériel et l’exil occidental dans lequel est plongé l’âme lorsqu’elle s’incarne dans un corps matériel. On y retrouve également la symbolique du jour et de la nuit. Cette dernière symbolise le monde de la perception sensible alors que le jour, moment choisi par le Sîmorgh pour se manifester à son protégé, typifie la conscience des hautes réalités spirituelles.

Le Sîmorgh est donc le guide de l’âme, la protégeant dans ce monde tout en visant à lui faire reprendre conscience de son existence céleste antérieure et à l’initier aux hautes connaissances spirituelles. Il permet de remettre en scène un thème cher à la littérature mystique, celui de l’exil de l’âme en ce monde matériel et de sa "remontée" aux mondes spirituels supérieurs, lui permettant simultanément de découvrir le sens vrai de son être.

Le Sîmorgh intervient dans un autre récit du Shâhnâmeh, celui du combat de Rostam, fils de Zâl, contre Esfandyâr, héros quasi-invincible ayant longtemps typifié pour le zoroastrisme le chevalier parfait de la foi. Après la première défaite de Rostam, Zâl fait appel à l’aide du Sîmorgh qui guérit son fils sorti du combat grièvement blessé et lui donne une branche de tamarix qu’il transforme en une flèche à deux pointes. Il lui révèle également le seul point faible d’Esfandyâr, ses yeux, en indiquant qu’en le visant à cet endroit, Rostam pourra s’assurer la victoire.

L’histoire précise également que si l’on place un miroir devant le Sîmorgh, l’image reflétée éblouira jusqu’à l’aveuglement tout regard ayant aperçu le reflet de l’oiseau mystique. Dans ce but, Zâl revêtit son fils d’une armure et d’un casque de fer à la surface parfaitement polie, tout en recouvrant son cheval de morceaux de miroir. Lorsqu’au cours du combat Esfandyâr se retrouve face à Rostam, l’image du Sîmorgh se réfléchissant dans les miroirs éblouit Esfandyâr. S’imaginant que la flèche à deux pointes de Rostam lui a porté un coup fatal aux yeux, il tombe, mort, dans les bras de Rostam. Selon les commentaires de mystiques tels que Sohrawardî, l’éblouissement d’Esfandyâr symbolise le réveil de la vision intérieure de l’âme qui, à ce moment précis, voit non pas les deux pointes de la flèche, mais les deux ailes du Sîmorgh ou la Face divine [3] qui entraîne sa mort à ce monde et sa nouvelle naissance aux mondes divins supérieurs. Par la suite, ce motif du miroir et de la vision intérieure sous forme d’épiphanie sera maintes fois repris dans les récits mystiques iraniens.

Ces deux histoires présentent un Sîmorgh qui, bien qu’intervenant dans le monde et les affaires des hommes, se situe au-delà du monde de la matière et revêt une dimension essentiellement supra-rationnelle et mystique. Ses actes ont ainsi été l’objet de nombreuses gnoses et interprétations de poètes, écrivains et mystiques iraniens au cours des siècles suivants.

L’influence de la figure du Sîmorgh dans la mystique persane

Le Sîmorgh est donc présent dans les écrits de nombreux grands mystiques, notamment dans Le Récit de l’Oiseau (Risâlat al-Tayr) d’Avicenne et l’épître du même nom d’Ahmad Ghazâli, ou encore dans Rawdâ al-fariqayn d’Abul-Rajâ Tchâtchi.

Dans le récit d’Avicenne, l’oiseau symbolise l’âme préexistant au corps qui est ensuite emprisonnée par des chasseurs dans la "cage" du corps matériel et oublie peu à peu son état libre originel. Toute la quête du mystique sera alors de se ressouvenir de sa nature première pour ensuite se libérer des entraves du corps et reprendre son envol vers son monde ; périple qui ne pourra s’effectuer sans la rencontre de son guide intérieur. L’oiseau est ici cette contrepartie céleste du moi terrestre qui l’invite à accomplir son ascension céleste ; son Mi’râj [4] personnel.

- Illustration de Mantiq al-tayr de Attâr, Iran, XVe siècle

L’idée de l’oiseau-âme tombé en captivité et ayant perdu conscience de son état prééternel est également reprise dans les récits mystiques de Sohrawardî, dont Zabân-e murân (Le langage des fourmis). Dans le "Récit de l’archange empourpré" (’Aql-e Sorkh) du même auteur, le Sîmorgh incarne la figure de l’Esprit saint et de l’ange de l’humanité, herméneute des mondes supérieurs devant guider chaque pèlerin dans sa quête et sa compréhension des hautes vérités spirituelles. Le Sîmorgh est donc ici la Face ou l’inter-face par laquelle le divin se manifeste à l’homme. Dans ce récit, Sohrawardî fait également une lecture mystique du Shâhnâmeh selon laquelle l’intervention du Sîmorgh transforme les héros de l’épopée héroïque en acteurs et pèlerins d’une épopée mystique et d’une renaissance spirituelle [5]. Comme nous l’avons précédemment évoqué, la naissance de Zâl symbolise désormais la descente de l’âme dans le corps puis sa quête pour s’en libérer progressivement et rejoindre "son" monde.

Dans un autre des traités de Sohrawardi intitulé Safîr-e Sîmorgh (L’incantation du Sîmorgh), il apparaît sous la forme d’une huppe symbolisant l’âme de chaque pèlerin, invitant le moi terrestre à prendre son envol et à retourner vers la montagne du Qâf en abandonnant son plumage en ce monde, c’est-à-dire en se dépouillant de l’enveloppe matérielle du corps. "Son incantation parvient à tous, mais seul un petit nombre lui prêtent l’oreille. Toutes les connaissances dérivent de son incantation, de même que celle-ci est à l’origine de l’inspiration musicale comme aussi de tous les instruments de musique, lesquels ne font que la traduire." [6] L’expérience musicale est ici centrale et constitue une sorte de prélude à la "sortie de l’exil".

Dès lors, chez Sohrawardî, la consomption du Sîmorgh dans les flammes signifie la mort du moi inférieur et terrestre et la renaissance spirituelle dans le monde de l’âme, ainsi que l’embrasement de l’âme dans la lumière orientale des hautes connaissances spirituelles.

D’autres auteurs ont également eu recours au motif du Sîmorgh pour développer un symbolisme qui leur est propre. Ainsi, au XVe siècle, dans son commentaire du Golshân-e râz (La Roseraie du mystère) de Mahmoud Shabestarî, Shamsoddin Lâhidji assimile le Sîmorgh à l’ipséité divine absolue, tandis que la montagne de Qâf devient la réalité spirituelle de l’homme permettant à l’Etre divin de se manifester à lui sous forme d’épiphanie. Il évoque également que le Sîmorgh pourrait être l’esprit et la vérité gnostique de la religion incarnés par l’Imam, par opposition au "corps" de la montagne et de la religion littérale.

De même, dans la gnose chiite et plus particulièrement ismaélienne, le Sîmorgh et son lieu de résidence, l’arbre Tûbâ, ont été longuement médités et parfois considérés comme étant le symbole de l’Imam, Guide intérieur de chaque croyant lui révélant son moi profond et le lien indissociable l’unissant à son Créateur. Enfin, en soulignant que si le Sîmorgh ne descendait pas continuellement sur terre, "rien de ce qui existe ici ne subsisterait" [7], Sohrawardî rejoint l’un des aspects doctrinaux fondamentaux du chiisme qui fait de la présence, même cachée, de l’Imam la condition ultime de la permanence du monde terrestre.

Mantiq al-Tayr de Farid al-Din ’Attâr

C’est cependant dans Le langage des oiseaux (Mantiq al-Tayr) de Farid al-Din ’Attâr que le Sîmorgh fit son apparition la plus remarquée. Le titre de l’ouvrage fait référence à un passage du Coran indiquant que le prophète Salomon avait reçu le privilège de comprendre le langage des oiseaux, c’est-à-dire celui de toute la création et de l’être profond de l’ensemble des êtres vivants la composant : chacun devenait alors pour lui un livre ouvert révélant le secret intime de son être, permettant ainsi de déchiffrer tous les symboles et de percer les mystères de la création.

- Semis de roses et Phénix, mosaïque, Antioche, Ve siècle.

Cette histoire est une véritable épopée mystique qui retrace la quête d’oiseaux partant à la recherche de leur roi, le Sîmorgh. Partis par milliers, les oiseaux, qui typifient ici les pèlerins mystiques, voyagent durant de longues années dans des contrées à l’accès difficile. Beaucoup trouvent la mort au cours de leur pérégrination, dans des circonstances souvent dramatiques. A la fin de l’épopée [8], seuls trente oiseaux parviennent au terme de leur quête et peuvent contempler l’oiseau sublime. A ce moment précis et par un subtil jeu de mot, le Sîmorgh devient le miroir de ces sî-morgh ("trente oiseaux" en persan) qui découvrent en l’oiseau qu’ils cherchaient le secret profond de leur être. A ce moment-là, comme l’a finement analysé Henry Corbin, "lorsqu’ils tournent le regard vers Sîmorgh, c’est bien Sîmorgh qu’ils voient. Lorsqu’ils se contemplent eux-mêmes, c’est encore Sî-morgh, trente oiseaux, qu’ils contemplent. Et lorsqu’ils regardent simultanément des deux côtés, Sîmorgh et Sî-morgh sont une seule et même réalité. Il y a bien là deux fois Sîmorgh, et pourtant Sîmorgh est unique. Identité dans la différence, différence dans l’identité". [9] On retrouve ici le concept d’آme du monde étant identique à ses membres tout en se manifestant à chacun d’eux de façon différente. La quête du Roi se confond alors avec celle de la totalité du soi, qui passe par la redécouverte de sa dimension spirituelle.

Ici encore, la connaissance du Sîmorgh permet de découvrir son moi spirituel et donc de se connaître soi-même : les sî-morgh réalisent qu’ils sont et font partie de l’éternel Sîmorgh. On y retrouve une constance de la mystique persane, où la quête du transcendant amène à la connaissance de soi et à la découverte du lien fondamental unissant la créature à son Créateur. A ce titre, Corbin effectue même un parallèle entre le dénouement de cette épopée mystique et la pensée de certains grands mystiques occidentaux comme Maître Eckhart qui, dans le même sens, affirmait que "Le regard par lequel je Le connais, est le regard par lequel Il me connaît". Le motif central du miroir est de nouveau présent ; la contemplation du reflet de la divinité dans sa propre âme livrant le secret et donnant l’ultime clé d’accès à la cité intérieure de l’être.

Le Sîmorgh incarne ici le mystère de la divinité à la fois si lointaine et si proche, miroir de nos propres âmes, et que le pèlerin n’atteindra qu’après avoir triomphé de nombreuses épreuves. La transformation du Sîmorgh en "sî-morgh" confère à l’oiseau un nouveau sens mystique qui servira par la suite de base à des méditations innombrables au sein des milieux gnostiques.

Le Sîmorgh, le Phénix et la tradition chrétienne

Le Sîmorgh a été maintes fois comparé à d’autres oiseaux fabuleux présents dans les cultes ou traditions de nombreuses civilisations tels que le Fenghuang chinois, le Zhar-ptitsa russe, le Ghoghnus arabe, ou le Homa persan. Cependant, c’est du Phénix, oiseau fabuleux doté d’une grande longévité et qui doit d’abord se consumer pour pouvoir ensuite renaître de ses cendres, qu’il a le plus été rapproché. A l’instar du Sîmorgh, il symbolise une nouvelle résurrection par la mort et a souvent été identifié à la colombe de l’Esprit saint, symbole de l’intelligence agente ou du guide intérieur. Même si ces deux créatures ne peuvent être totalement assimilées l’une à l’autre, la présence de traits communs rendent néanmoins possibles certaines comparaisons particulièrement enrichissantes pour le domaine de la mystique comparée.

- Zâl demandant au Sîmorgh d’aider son fils Rostam à vaincre Esfandiyâr, miniature iranienne illustrant le Shâhnâmeh, XVe siècle.

Le Phénix était déjà présent chez les Grecs ainsi qu’en ancienne Egypte où il existait sous le nom de Bénou, oiseau mystérieux qui n’apparaissait que tous les cinq siècles aux hommes à l’occasion de sa mort et de sa résurrection à Héliopolis (ou "Cité du soleil"). Il symbolisait le soleil levant et était étroitement associé avec le Dieu du soleil Râ.

Dans les représentations qui en ont été faites en Europe durant le Moyen Age, il prend la forme d’une sorte d’aigle au plumage rouge, (d’où son nom venant de "phénicée" qui, en grec, signifie pourpre) [10]. Selon les sources de cette époque, il vivrait jusqu’à 500 ou 1461 ans pour ensuite préparer un bûcher au sein duquel il s’immole pour renaître de ses cendres trois jours après sous la forme d’un jeune Phénix.

Il est mentionné dans l’Ancien Testament, notamment dans le livre de Job où il est écrit : "Je me disais alors : "Je mourrai dans mon nid comme l’oiseau Phénix, et revivrai longtemps. Je suis comme un arbre qui a le pied dans l’eau ; la rosée de la nuit rafraîchit mes rameaux. Je pourrai retrouver un prestige tout neuf, et ma force d’agir comme un arc bien tendu"" (Job 29 :18).

Dans la mystique chrétienne, le feu dans lequel il brûle pour renaître symbolise l’accès aux hautes connaissances permettant la régénération du corps et de l’âme. Il est en outre le seul oiseau à pouvoir regarder le soleil en face, c’est-à-dire à accéder aux hautes connaissances mystiques en libérant son âme de la mort dans ce feu de vie éternelle. Pour le christianisme, il symbolise donc la résurrection après la mort et fut parfois associé à celle du Christ. En outre, dans certains récits mystiques chrétiens, le Phénix symbolise l’âme ou l’être céleste de chacun se consumant pour renaître à son propre monde, symbolique rejoignant parfaitement celle des récits de Sohrawardî.

Il est également intéressant de souligner que dans le folklore juif, il est le seul animal à ne pas avoir rejoint Adam après que ce dernier ait été banni et exclu du Jardin d’Eden.

- Ancienne Madreseh de Bakhara ornée de représentations du Sîmorgh

Dans le Parzifal de Wolfram von Eschenbach, grand poète épique allemand du XIIIe siècle, cette âme-Phénix se trouve irrésistiblement attirée par le Graal [11] - motif que nous retrouvons dans la mystique iranienne sous la forme de jâm-e jam -, revêtant ici l’apparence d’une pierre, grâce à laquelle le Phénix réalise sa transformation physique et spirituelle : "C’est par la vertu de cette pierre que le Phénix se consume et devient cendres, mais de ces cendres renaît la vie. C’est grâce à cette pierre que le Phénix accomplit sa mue pour reparaître ensuite dans tout son éclat, aussi beau que jamais." [12]

L’idée d’une consomption comme prélude indispensable à l’accomplissement d’une seconde naissance spirituelle est récurrente chez de nombreux mystiques persans dont Jalâl el-Din Rûmi, et évoquée dans de nombreux textes religieux dont le célèbre hadith prophétique "mourez avant de mourir".

Influences contemporaines

En Occident, le motif de l’oiseau fabuleux a été repris dans de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Le Phénix est ainsi mentionné à plusieurs reprises dans les oeuvres de Shakespeare et a inspiré l’un des personnages de La princesse de Babylone de Voltaire. Il est également présent dans le ballet L’oiseau de feu de Stravinsky ou dans le roman de Ray Bradbury intitulé Fahrenheit 451. Il occupe une place de choix sur le drapeau de la ville et de l’Etat de San Francisco, en tant que symbole de la cité renaissant de ses cendres à la suite du tremblement de terre de 1906. Il est également demeuré un symbole populaire dans certains pays comme la Grèce.

Le Sîmorgh est quant à lui est présent dans La Tentation de Saint Antoine de Flaubert (1877) et constitua l’objet de nombreux écrits de l’iranologue Henry Corbin. On le retrouve également dans de multiples jeux vidéo et mangas. Plus récemment, l’épopée de ’Attar a inspiré des ouvrages tels que Le Sîmorgh de Christian Charrière ainsi que le dernier roman de l’écrivain algérien Mohammed Dib.

Symbole clé de la Perse antique, le Sîmorgh s’est par la suite intégré à la culture islamique pour revêtir un sens mystique et spirituel et incarner progressivement une dimension importante de la spiritualité chiite : celle d’une sortie de l’exil et d’un retour n’étant possible que par une connaissance de soi et une nouvelle naissance accomplis grâce à l’aide du Guide par excellence qu’est le Sîmorgh. Il est également un acteur essentiel de la philosophie orientale de Sohrawardî en ce qu’il est à la fois l’invitation, le moyen et le but du retour à l’Orient de l’être, où la connaissance devient "présentielle" et événement de l’âme. Il offre ainsi un bel exemple de la continuité de certaines figures légendaires de la Perse antique ayant "renaquit" de leurs cendres pour trouver de nouvelles significations dans l’Iran contemporain.

Bibliographie

![]() ’Attar, Farid al-Din, Mantiq al-Tayr, Sherkate entesharâte elmi va fargangi, 1994.

’Attar, Farid al-Din, Mantiq al-Tayr, Sherkate entesharâte elmi va fargangi, 1994.

![]() Bürgel, J.C., The feather of Simurgh, New-York, 1988.

Bürgel, J.C., The feather of Simurgh, New-York, 1988.

![]() Corbin, Henry, En islam iranien, Tome 1 et 2, Gallimard, 1991.

Corbin, Henry, En islam iranien, Tome 1 et 2, Gallimard, 1991.

![]() Corbin, Henry, Avicenne et le récit visionnaire, Verdier, 1999.

Corbin, Henry, Avicenne et le récit visionnaire, Verdier, 1999.

![]() Sohrawardî, Shihâboddîn Yahyâ, L’archange empourpré, quinze traités et récits mystiques traduits du persan et de l’arabe, présentés et annotés par Henry Corbin, Fayard, 1976.

Sohrawardî, Shihâboddîn Yahyâ, L’archange empourpré, quinze traités et récits mystiques traduits du persan et de l’arabe, présentés et annotés par Henry Corbin, Fayard, 1976.

![]() Soltâni Gord-Farâmarzi, Ali, Simorgh dar qalamraw-i farhang-e Irân, Téhéran, 1993.

Soltâni Gord-Farâmarzi, Ali, Simorgh dar qalamraw-i farhang-e Irân, Téhéran, 1993.

Notes

[1] Il y apparaît sous le nom de مرغوسئن, sorte de faucon.

[2] Selon d’autres versions, Zâl fut élevé dans le nid même du Sîmorgh dans les montagnes de l’Alborz jusqu’à devenir un superbe adolescent dont la renommée fut rapidement propagée par les caravanes du désert. La nouvelle parvient jusqu’aux oreilles de Sâm qui, après avoir vu plusieurs songes, décide de partir à la quête du nid du Sîmorgh pour retrouver son fils. Après s’être retrouvés, Sâm demande pardon à son fils et ils reviennent ensemble chez eux. Dans d’autres versions, quelques jours après l’abandon de Zâl, sa mère part à sa recherche pour découvrir avec surprise son enfant vivant. Après avoir découvert le secret de sa survie, elle décide de l’arracher au désert et de le ramener avec elle.

[3] Cette Face divine se révélant à l’homme est en réalité un reflet de la Face éternelle de sa propre âme, d’où l’idée d’un face-à-face éblouissant où se révèle une identité commune.

[4] En référence à l’assomption céleste du Prophète Mohammad.

[5] Dans ce récit, Sohrawardî décrit le Sîmorgh comme une créature qui "a son nid au sommet de l’arbre Tûbâ. A l’aurore, il sort de son nid et déploie ses ailes sur la Terre. C’est sous l’influence de ses ailes que les fruits apparaissent sur les arbres et que les plantes germent de la Terre". In L’archange empourpré, quinze traités et récits mystiques traduits du persan et de l’arabe, présentés et annotés par Henry Corbin, Fayard, 1976.

[6] "Safîr-e Sîmorgh", in L’archange empourpré, quinze traités et récits mystiques traduits du persan et de l’arabe, présentés et annotés par Henry Corbin, Fayard, 1976.

[7] Ibid. Dans son "Récit de l’archange empourpré", Sohrawardî évoque également qu’il n’y a pas qu’un mais bien plusieurs Sîmorgh qui descendent continuellement sur terre, l’un disparaissant pour laisser sa place à l’autre.

[8] Pour parvenir au but, les oiseaux doivent passer par sept vallées d’épreuves appelées talab (quête, recherche), ’ishq (amour), ma’rifat (gnose, connaissance), istighna’ (indépendance), tawhid (unité divine), hayrat (stupeur), fuqur et fana’ (dénuement et effacement, annihilation en Dieu). Ces sept cités représentent les sept étapes ou stations que chaque pèlerin en quête de vérité devra franchir pour réaliser et atteindre sa vraie Nature.

[9] Corbin, Henry, En islam iranien, Tome 1, Gallimard, 1991.

[10] La couleur de son plumage n’est d’ailleurs pas sans rappeler le motif de l’aile rouge dans le "Récit de l’archange empourpré" de Sohrawardî.

[11] Le Graal symbolise ici la Monade divine.

[12] En islam iranien, Op. cit. tome 2.