|

La Revue de Téhéran | Iran

Derniers articles

-

CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)

La Grande mosquée d’Ispahan

La Grande mosquée d’Ispahan

Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide

Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide

Abyaneh,

Abyaneh,

un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :

L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :

Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale

CULTURERepères

Les populations roms en Iran

Les populations roms en Iran

Littératurre

Esthétique de la poésie lyrique de Saadi

Esthétique de la poésie lyrique de Saadi

-

N° 66, mai 2011

Saltanat Abâd,

palais fantôme du Vieux TéhéranLa ville de Téhéran, choisie en 1795, quelques années après la Révolution française, pour être capitale iranienne, comporte de très nombreux palais et châteaux petits et grands, construits en particulier depuis le début du règne des Qâdjârs jusqu’à la Révolution islamique de 1979. On peut citer les palais du Golestân, de Niâvarân, de Saad Abâd, de Marmar, etc. Chaque roi a ainsi fait construire un ou plusieurs palais à Téhéran, ou dans les régions alors considérées comme limitrophes de la capitale, mais qui en (...)

-

N° 66, mai 2011

Le palais de Saadâbâd

Un survol historique et culturelSitué entre la pente douce des contreforts d’Alborz et la vallée verte de Darband, à Shemirân, le palais de Saadâbâd est incontestablement l’un des plus prestigieux palais de la capitale iranienne. Il est érigé sur une superficie de 110 hectares couverts majoritairement par des forêts naturelles, des rivières, des rigoles, des jardins riches en plantes d’origines diverses et des sentiers enserrés par des arbustes et des tapis de fleurs (d’où son air sain et frais). Il avoisine également les (...)

-

N° 66, mai 2011

Le palais du Golestân,

raconté par Soltan ‘Alî Mirza KadjarAprès m’avoir reçue une première fois à Paris puis à Téhéran pour me conter l’histoire des derniers shahs qâdjârs et rappeler le rôle essentiel joué par cette dynastie sur la culture persane, Soltân ’Alî Mirzâ Kadjar, petit-fils et neveu des deux derniers rois qâdjârs a, une fois encore, accepté de m’ouvrir ses portes pour évoquer l’histoire du palais du Golestân, bâti par ses ancêtres. Joyau de la ville de Téhéran et siège du pouvoir des shâhs de Perse, de la fin du XVIIIe siècle à la fin de la dynastie des (...)

-

N° 66, mai 2011

Le complexe du palais de Niâvarân,

témoignage historique et architectural de deux dynastiesSitué au nord-est de Téhéran, le complexe de Niâvarân se compose principalement du palais de Niâvarân (Kâkh-e Niâvarân), du pavillon Ahmad-Shâhi (Koushk-e Ahmad-Shâhi), et du palais Sâhebgharânieh (Kâkh-e Sâhebgharânieh). Situé dans un grand jardin d’une superficie de 9000 m², le domaine actuel de Niâvarân fut choisi au XIXe siècle comme lieu de résidence estivale par les rois qâdjârs, pour devenir par la suite le lieu abritant la résidence principale du dernier Shâh d’Iran, ainsi que de sa famille et ce jusqu’à (...)

-

N° 66, mai 2011

Le Palais de Marbre (Kâkh-e Marmar),

joyau architectural au cœur de TéhéranSitué à l’intersection de la rue Imâm Khomeyni et l’avenue Vali Asr, le Palais de Marbre a été construit en 1938 sous l’ordre de Rezâ Shâh par des célèbres architectes de l’époque. Le plan initial du palais avait été élaboré pas Rezâ Shâh lui-même. Les architectes impliqués dans ce projet impérial furent très tôt congédiés et l’ouvrage fut confiée à Léon Tadysian, célèbre architecte irano-arménien de l’époque. Le terrain du palais appartenait autrefois aux princes Qâdjârs et fut saisi par le Shâh lorsqu’il accéda au (...)

-

N° 66, mai 2011

Le palais du Bahârestân, creuset de l’histoire iranienne moderneLe palais du Bahârestân, construit en 1879 sur ordre de Mirzâ Hossein Khân Sepahsâlâr, chancelier du roi Nasseredin Shâh Qâjâr, a été choisi comme siège de l’Assemblée Nationale de l’Iran après la Révolution Constitutionnelle de 1906. Il a subi des destructions à plusieurs reprises. Les restaurations successives de ce bâtiment reflètent l’évolution des tendances architecturales des 150 dernières années en Iran. Le palais du Bahârestân est un lieu important pour les Iraniens à cause des faits historiques qui lui (...)

-

N° 66, mai 2011

Le tapis persan et le kilim d’OrientDans les documents en persan ancien, le mot honar (هنر) qui signifie « art » dans le persan moderne, est très présent. Les origines de ce mot remontent d’abord au sanskrit, ensuite à la langue avestique. Mais rien ne nous prouve que ce terme ait exactement la même signification (art) dans les langues anciennes que dans le persan moderne. Les recherches linguistiques semblent confirmer que dans les langues anciennes, le mot honar avait une portée beaucoup plus large que sa signification restrictive (...)

-

N° 66, mai 2011

Odilon Redon

Entre cauchemar et rêve, en noir puis en couleurs

Exposition Odilon Redon, prince du rêve, à Paris, au Grand palais

Du 23 mars au 20 juin 2011L’exposition Odilon Redon au Grand palais montre un artiste à part, à la fois proche d’un certain nombre d’autres artistes de son temps, peintres et écrivains, parmi les plus acharnés à changer l’art, et en même temps un artiste dont l’œuvre se joue du temps. Ainsi, par certains de ses aspects, son œuvre rejoint celle de Goya ou perpétue celle de Turner en même temps qu’elle flirte avec l’Art nouveau et semble proche d’un certain surréalisme à venir. Odilon Redon, 1840 Bordeaux-1916 Paris

L’exposition du (...)

-

N° 66, mai 2011

L’autofiction doubrovskyenne à travers Enfance de Nathalie Sarraute« Je suis à peine, je suis un être fictif. J’écris mon autofiction. »

Serge Doubrovsky

Souvent, Enfance de Nathalie Sarraute est considérée comme une autobiographie. Pourtant, Sarraute a réussi dans cet ouvrage à prendre ses distances avec ce genre littéraire. Ainsi, on peut y retrouver les traits de l’autofiction doubrovskyenne. D’autre part, l’étude des facteurs qui ont poussé Doubrovsky et Sarraute à choisir cette écriture est intéressante. Regard bref surEnfance

En lisant l’incipit de Enfance, une (...)

-

N° 66, mai 2011

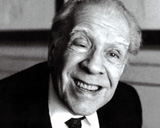

Jorge Luis Borges, l’éloge de l’imagination, de la mémoire et de l’oubli…

Première partie :

Le Livre de Sable*et le Temps

"Une relecture du conte Le Livre de Sable de Jorge Luis Borges"…Il suffirait d’un seul volume, de format commun, imprimé en corps neuf ou en corps dix, qui comportât un nombre infini de feuilles infiniment sveltes. (…) L’emploi de ce vade-mecum soyeux serait commode : chaque feuille se dédoublerait en d’autres analogues ; l’inconcevable feuille centrale n’aurait pas de revers.

Jorge Luis Borges

En lisant le conte Le Livre de Sable de Jorge Luis Borges, l’écrivain argentin, nous trouverons le fantastique qui entre dans un jeu avec la réalité clairvoyante. Dans (...)

0 | ... | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | ... | 2740