|

Sarah Mirdâmâdi

46 articlesArticles de cet auteur

-

Les concepts d’intériorité (bâten) et d’extériorité (zâher) dans l’interprétation gnostique du Coran

Mohsen Qasempour

N° 169, décembre 2019

Mohammad Ali Mahdavi Râd

Taduction et adaptation :Depuis sa compilation, le Coran a été l’objet de très nombreux commentaires d’ordre théologique, littéraire ou encore jurisprudentiel, mais aussi des commentaires à vocation plus philosophique voire mystique, se donnent pour objectif de mettre en lumière l’aspect « intérieur » (bâteni) et les significations cachées du Coran. De tels commentaires s’appuient sur une même idée centrale : la Parole de Dieu recèle à la fois un aspect apparent (zâher) et caché (bâten). Au niveau épistémologique, ils impliquent (...)

-

L’apparence et la réalité profonde du hadj selon un hadith chiite

Traduction de

N° 166, septembre 2019Dans la tradition chiite, toute réalité et tout acte religieux ont une apparence (zâher) et une réalité profonde (bâten), donnant tout son sens et qui est la raison d’être de la première. Le hadj n’échappe pas à cette logique, et au-delà de leur aspect formel, ses rituels revêtent des significations cachées qui, si elles ne sont pas comprises et vécues profondément par le pèlerin, vident le pèlerinage de son sens et de sa vérité profonde. En vue d’illustrer ce propos, nous allons traduire ici une partie d’un (...)

-

Une école à toit concave, une réponse aux pénuries d’eau dans les zones arides

N° 143, octobre 2017

de l’Iran ?Le cabinet d’architecte iranien MNDesign Studios a récemment proposé un projet qui se veut novateur, et qui a pour but de répondre aux problèmes de pénurie d’eau et à la problématique de la climatisation dans les zones arides du pays – et peut-être, à terme, d’ailleurs. Ce projet, appliqué dans le cadre d’une école, repose sur la construction de toits concaves en forme de cuvettes permettant de collecter l’eau de pluie dans les zones les plus arides et chaudes.

Un complexe cubique d’un étage a déjà été (...)

-

Schémas culturels et modes de communication en Iran contemporain :

N° 130, septembre 2016

Etude de concepts caractéristiques de la langue persane en vue d’une meilleure communication interculturelleDans son Qâbous Nâmeh écrit en 1082, l’émir perse Keykâvous ibn Eskandar recommande d’utiliser des figures de style (sanâ’ât) et un langage figuratif comme un moyen de manifester son éloquence et son élégance. Bien que datant de plus de neuf siècles, l’importance du "bon mot", même dans le parler quotidien, demeure bien vivante dans la société iranienne contemporaine ; une société où il n’est pas rare de citer des vers de poésie classique pour étayer un propos, et où des programmes de télévision consacrés à (...)

-

Les Qashqâ’is, peuple nomade de la province de Fârs*

N° 113, avril 2015Si la province de Fârs est souvent présentée, à raison, comme le berceau des Persans qui constituent la majorité de sa population, elle n’en comporte pas moins une certaine diversité de peuples, rassemblant en son sein des populations lores, kurdes, arabes, géorgiennes ou encore circassiennes, ces deux dernières étant venues en Iran à l’époque safavide. La province se distingue également par l’importante population nomade présente en son sein, dont les nomades Khamseh, Mohseni, et Qashqâ’i, ainsi que des (...)

-

Le Musée du verre (mouzeh âbguineh) à Téhéran

N° 111, février 2015Situé dans l’ancien lieu de travail du ministre qâdjâre Qavâm-os-Saltaneh devenu ensuite pour un temps l’ambassade d’Egypte, le Musée du Verre et de la Poterie (Mouzeh-ye âbguineh va sofâlineh) de Téhéran comporte des collections uniques d’objets anciens en verre et en poterie. La rareté des collections attire ainsi de nombreux visiteurs tout au long de l’année, et constitue un lieu intéressant permettant de retracer l’histoire de la fabrication d’objets en verre en différents endroits de l’Iran, et ce (...)

-

L’île de Hormoz, foyer en pleine expansion du Land Art

N° 106, septembre 2014La petite île de Hormoz, qui dépend de la province de Hormozgân, est devenue au cours de ces dernières années un foyer important à la fois d’exposition et de production de Land Art (en persan, honar-e mohiti). Cette situation unique est notamment due à la présence d’une variété exceptionnelle de terres et de sables en son sein, fait remarquable pour une île de taille aussi modeste : sa superficie ne dépasse pas 42 km2.

Le plus grand tapis en terre au monde

L’île volcanique de Hormoz est tout d’abord (...)

-

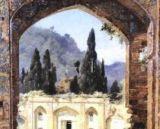

Philosophie et pratique de la visite pieuse (ziyârat) aux Imâmzâdehs en Iran

N° 102, mai 2014La visite régulière de sanctuaires religieux où sont enterrés des Imâmzâdehs constitue un élément important de la pratique religieuse dans le chiisme. Essaimés sur l’ensemble du territoire de l’Iran, au milieu de villes, au fond d’une ruelle d’un petit village, au milieu du désert ou en haut d’une montagne, ces sanctuaires connaissent une affluence particulière lors des fêtes et deuils du calendrier musulman chiite, mais rares sont ceux qui ne sont pas fréquentés quotidiennement par les gens qui habitent à (...)

-

Les sanctuaires d’Imâmzâdeh de Téhéran et ses environs, témoins de la richesse architecturale et artistique iranienne au cours des siècles

N° 102, mai 2014Outre leur dimension spirituelle, les différents sanctuaires d’Imâmzâdeh qui parsèment l’ensemble du territoire iranien méritent le détour même pour le profane, de par la diversité de leur style et la richesse de leur architecture. Ils constituent un témoignage de divers styles au cours de l’histoire, de la variété des goûts esthétiques locaux, mais surtout de l’attachement des Iraniens vis-à-vis de ces descendants d’Imâms qui les a conduit à manifester le sommet de leur art dans la construction et les (...)

-

La franc-maçonnerie iranienne après la Révolution et à l’époque actuelle : les racines d’un exil

N° 101, avril 2014La franc-maçonnerie iranienne actuelle est une franc-maçonnerie en exil. Du statut de force influente au sein de l’élite intellectuelle et politique aux époques qâdjâre et pahlavie, l’ordre vit son influence réduite à néant en Iran après la Révolution de 1979. Loin d’être le fruit d’une décision soudaine et conjoncturelle, l’interdiction dont cet ordre a alors été l’objet et son rejet au sein des nouvelles élites et de la société trouvent en réalité ses racines dès son apparition en Iran au XIXe siècle. Nous (...)

-

Présentation de quelques photographes d’art iraniens contemporains

N° 98, janvier 2014L’Iran connaît actuellement un important développement dans le domaine de la photographie d’art et est témoin de l’émergence d’une nouvelle génération de photographes où les femmes ont un rôle non négligeable. Leurs travaux sont le plus souvent présentés dans le cadre de nombreuses biennales de photographie et d’expositions thématiques organisées à Téhéran, ainsi que dans des galeries d’art privées dont Silk Road qui fait office en même temps de précurseur et de foyer de présentation à la fois du travail de (...)

-

Deux Imâmzâdeh de Téhéran et ses environs

N° 95, octobre 2013La visite pieuse aux descendants d’Imâm (Imâmzâdeh, littéralement "né d’un Imâm") est un élément central de la piété chiite. Le terme d’Imâmzâdeh désigne de façon plus générale le sanctuaire où est enterré le descendant d’Imâm, ce lieu étant également désigné par les termes de marqad (lieu de repos, par extension "mausolée"), boq’eh (sanctuaire), âstâneh (seuil), maghâm (site), rowzeh (jardin et par extension, tombe)… Ce sont des lieux où l’on vient rendre visite à une éminente personnalité religieuse au travers d’un (...)

-

Présentation d’instituts iraniens de

N° 94, septembre 2013

recherche médicale de pointeDepuis l’introduction de la médecine moderne en Iran sous l’impulsion de médecins occidentaux dont la figure la plus importante et le pionnier est Joseph Cochran qui mit en place une faculté de médecine pour la première fois en Iran, à Oroumieh, en 1878, de nombreux progrès ont été faits. A l’instar des pays occidentaux, l’Iran est actif et consacre de nombreuses ressources à la recherche médicale de pointe. Des progrès importants ont également été effectués à la suite des années de guerre. Au cours de (...)

-

Le religieux et le politique à l’époque safavide :

N° 93, août 2013

interactions et justifications d’un pouvoir chiite, de Mohaqeq Karaki à MajlessiLa période safavide constitue une période charnière dans l’histoire de l’Iran, notamment en ce qu’elle marque l’adoption du chiisme comme religion d’Etat, ainsi que son extension au sein de la quasi-totalité de la Perse. Cette diffusion sans précédent du chiisme en Iran entraîna de nombreux changements à la fois dans la politique, la société et la vie intellectuelle. Le rapprochement du politique et du religieux ne s’est néanmoins pas fait sans heurts, et a posé pendant plusieurs siècles d’importants (...)

-

La citadelle iranienne de Râyen (arg-e Râyen),

N° 93, août 2013

le deuxième plus grand édifice en brique crue du mondeSituée au sud-ouest de l’Iran, cette citadelle faite de brique crue occupe une surface de 2 000 m². Elle est le plus grand édifice en brique crue du monde après la citadelle de Bam, qui a été fortement endommagée après le tremblement de terre de 2003. Elle est située dans la ville actuelle de Râyen, dans la province de Kermân. Elle ressemble à la citadelle de Bam et se situe au sommet d’une colline. La présence de cette citadelle constitue une preuve de l’existence de la ville de Râyen avant l’islam, et (...)

-

Art et spiritualité à l’époque safavide

N° 92, juillet 2013

L’influence de la pensée chiite dans les domaines artistique et architecturalL’époque safavide coïncide avec celle du développement et de la diffusion des croyances chiites dans l’ensemble de l’Iran. La philosophie et la pensée que cette religion a produites irriguent et président à la réalisation d’œuvres exceptionnelles dans de nombreux domaines artistiques de l’époque. Des réalisations architecturales telles que la mosquée du Shâh ou la mosquée de Sheikh Lotfollâh, exécutées au sein de la ville d’Ispahan, capitale des Safavides, en sont le témoignage vivant. L’étude de l’art (...)

-

Le musée Moghaddam à Téhéran

N° 91, juin 2013Dans le sud de la capitale iranienne, entre l’avenue Imâm Khomeyni et la place Hassan Abâd, dans l’un des quartiers les plus animés, la maison et le musée Moghaddam constituent un monde à part. En franchissant sa porte, on laisse soudain de côté le vacarme de la ville pour entrer dans une demeure qui conserve une mémoire d’une époque passée. Cette demeure ancienne appartenait à Mohsen Moghaddam, le cadet des fils de Ehtesâb al-Molk, maire de la ville à l’époque qâdjâre et du règne de Nâssereddin Shâh. (...)

-

Les influences réciproques de l’arabe et du persan au cours de l’histoire

N° 87, février 2013Respectivement sémites et indo-européennes, les langues arabe et persane ont une logique et structure fondamentalement distincte. Néanmoins, des liens s’étant tissés entre leurs locuteurs au cours de l’histoire, et ce même avant l’islam, ont été à la source d’une profonde influence réciproque dont les traces sont largement perceptibles encore aujourd’hui. Ce jeu d’influences s’est cependant réalisé d’une langue à l’autre selon des modalités distinctes. La langue étant à la fois un moyen de transmission des (...)

-

L’Azerbaïdjan Oriental

N° 84, novembre 2012Située au nord-est de l’Iran, la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental est entourée des provinces d’Ardébil à l’est, d’Azerbaïdjan occidental à l’ouest, de Zanjan au sud, et partage ses frontières avec l’Arménie (sur 35 km) ainsi qu’avec la République d’Azerbaïdjan au nord (sur 200 km). Sa capitale administrative est Tabriz. Le nom d’Azerbaïdjan serait issu du nom du satrape achéménide Media Atropates, et fut ensuite retenu par Alexandre pour désigner la zone occupée désormais en partie par la province de (...)

-

Esthétique et maladies de la peau :

N° 77, avril 2012

remèdes et traitements de la médecine populaire iranienne contemporaine

A partir de l’ouvrage La beauté menacée, anthropologie des maladies de la peau en Iran de Niloufar Jozâni*Les piliers de la médecine populaire iranienne reposent sur des ouvrages religieux incluant des paroles du prophète Mohammad et des Imâms. Néanmoins, ce savoir populaire est loin de constituer une tradition figée et immuable au cours des siècles car "il ne fait pas abstraction de toutes les données scientifiques et se révèle perméable aux connaissances scientifiques, occidentales ou orientales, qu’il a assimilé et assimile encore de façon fidèle ou en les déformant à sa manière." Cette médecine peut (...)

-

Jalil Ziâpour, peintre des vêtements traditionnels et nomades iraniens

N° 73, décembre 2011Jalil Ziâpour est né en 1920 à Bandar Anzali, en Iran. Après avoir fait ses études primaires dans sa ville de naissance, il se rend à Téhéran afin de poursuivre ses études dans le domaine de la musique. Il se consacre ensuite aux arts décoratifs traditionnels qu’il étudie dans une école puis à l’Université de Téhéran. Il y apprend notamment l’enluminure, les différents types de motifs de tapis, la miniature, le dessin… mais aussi la sculpture. Il poursuit ses études en France à l’Ecole nationale supérieure des (...)

-

"Iran french radio", ou la radio francophone iranienne

N° 71, octobre 2011Outre ses programmes radiophoniques et télévisuels en persan, durant ces dernières décennies, l’IRIB (Islamic republic of Iran Broadcasting) s’est également efforcé de développer ses activités en langues étrangères pour s’adresser à des publics internationaux. L’ "Iran French Radio" est alors née. Cette station de radio diffuse chaque jour trois heures d’émission en trois parties. Parmi ces dernières, deux heures sont du direct.

Elle aborde notamment l’actualité internationale, mais diffuse aussi des (...)

-

Deux sources exceptionnelles en Iran

N° 71, octobre 2011Outre son patrimoine historique exceptionnel, l’Iran regorge de richesses et de beautés naturelles. Le pays contient notamment de nombreuses sources (tcheshmeh), dont celle de Bâdâb Sourt et ’Ali qui, bien que peu connues des Iraniens eux-mêmes, n’en ont pas moins des caractéristiques exceptionnelles.

Ces sources se situent dans la province de Semnân, au nord de l’Iran, et à proximité de sa capitale du même nom, dans la vallée désertique de Dâmghân.

La source d’Ali (tcheshmeh Ali) est la plus grande (...)

-

La vallée de Shamkhâl

N° 71, octobre 2011La vallée de Shamkhâl se situe du nord de la province du Khorassân Razavi, elle-même située à l’extrême est de l’Iran, à la frontière avec l’Afghanistan, entre les villes de Mashhad et Ghoutchân. L’origine du nom de l’endroit semble provenir d’un type de fusil lui-même appelé shemkhâl.

La vallée de Shamkhâl s’étend sur une longueur d’environ 18 km, et est dotée de paysages et d’un climat printanier exceptionnels tout au long de l’année. Elle abrite également de nombreuses sources et chutes s’écoulant des roches de (...)

-

Le complexe du palais de Niâvarân,

N° 66, mai 2011

témoignage historique et architectural de deux dynastiesSitué au nord-est de Téhéran, le complexe de Niâvarân se compose principalement du palais de Niâvarân (Kâkh-e Niâvarân), du pavillon Ahmad-Shâhi (Koushk-e Ahmad-Shâhi), et du palais Sâhebgharânieh (Kâkh-e Sâhebgharânieh). Situé dans un grand jardin d’une superficie de 9000 m², le domaine actuel de Niâvarân fut choisi au XIXe siècle comme lieu de résidence estivale par les rois qâdjârs, pour devenir par la suite le lieu abritant la résidence principale du dernier Shâh d’Iran, ainsi que de sa famille et ce jusqu’à (...)

-

Présentation de l’ouvrage Nâmeh-ye Soleymân be Malakeh-ye Sabâ

N° 63, février 2011

(La lettre de Salomon à la Reine de Saba)

de Mohammad ‘Ali Rafi’iEcrit par Mohammad ‘Ali Rafi’i, ancien employé de la poste iranienne désormais à la retraite, cet ouvrage traite sous un certain regard de l’un des récits évoqués dans le Coran dans la sourate « La fourmi » (Al-Naml).

Cette sourate nous présente le prophète Salomon et David, a qui Dieu a donné une « science » (27:15). Salomon hérita ensuite de David et il lui fut appris « le langage des oiseaux » (Mantiq al-Tayr) (27:16), prodige qui inspira par la suite de nombreux mystiques et écrivains tels que ‘Attâr qui (...)

-

Les différents styles de calligraphie islamique et iranienne

, N° 62, janvier 2011La calligraphie islamique

La calligraphie peut être considérée comme l’art le plus éminent des pays islamiques, ainsi que le langage artistique commun des musulmans. Elle a toujours eu une importance particulière en ce qu’elle figure la Parole divine révélée. Cet art n’est pas seulement utilisé pour le Coran mais est aussi présent dans de nombreux autres domaines artistiques et non-artistiques comme la correspondance, l’écriture d’ouvrages…

La calligraphie islamique renferme une variété de styles et de (...)

-

La découverte des philosophies islamiques par les Occidentaux au Moyen Age*

Karim Modjtahedi

N° 60, novembre 2010

Traduction et adaptation :La question de la découverte des Occidentaux des différentes philosophies islamiques au Moyen Age est indiscutablement une question historique, mais comporte également de nombreuses autres dimensions. Le fait même de s’intéresser à une autre culture révèle la présence d’un état d’esprit particulier chez un peuple d’une époque donnée. Cet intérêt peut être motivé par une volonté de perfectionner et de combler certaines lacunes ou, au contraire, par une volonté de défendre et d’affirmer sa propre culture. Depuis (...)

-

« Les » lectures de Khayyâm en France

N° 59, octobre 2010Les célèbres Robâiyât de Khayyâm ont fait l’objet d’un très grand nombre de traductions en différentes langues occidentales. Si la première et la plus fameuse fut la traduction anglaise de Fitzgerald, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs traductions françaises des Quatrains ne tardèrent pas à être publiées. Les fameux poèmes suscitèrent de nombreux débats concernant la personnalité de leur auteur : Khayyâm était-il un hédoniste ou même un ivrogne aux penchants nihilistes avide de profiter des (...)

-

Les Shâhsavans : des « amis du roi » à une progressive fragmentation politique et culturelle

N° 54, mai 2010La véritable origine des Shâhsavans, nomades essentiellement basés au nord-ouest de l’Iran et dont le nom signifie "les amis du roi", demeure inconnue, même si les historiens ont émis diverses hypothèses à ce sujet. Il semble qu’entre les XVIe et XVIIIe siècles, les Shâhsavans aient existé sous forme de différents groupes tribaux rassemblés dans une confédération. Comme le souligne Richard Tapper, la version officielle demeure celle de l’historien du début du XIXe siècle Sir John Malcom,

-

Sports traditionnels et sports nouveaux en Iran, entre ruptures et continuités

N° 49, décembre 2009Présenter un historique précis de l’histoire du sport dans Iran antique s’avère être une gageure, étant donné la disparition de nombreuses sources au cours des siècles, notamment lors de la destruction voulue ou accidentelle de nombreuses bibliothèques et ouvrages précieux. Nous disposons néanmoins de certaines sources comme l’Avesta, différentes tablettes et bas-reliefs anciens, ainsi que certaines œuvres littéraires ou témoignage d’auteurs Grecs comme Xénophon. Ces sources nous apprennent notamment qu’il (...)

-

Aperçu géographique de la province du Sistân et Baloutchistân

N° 47, octobre 2009La province du Sistân et Baloutchistân est située au sud-est de l’Iran, à la frontière de l’Afghanistan et du Pakistan. Elle compte environ 2,3 millions d’habitants et rassemble plusieurs villes importantes telles que Zâhedân, sa capitale, mais aussi Zâbol et Zahak au nord, ou encore Irânshahr, Sarâvân, Khâsh ou Tchâbahâr au sud. Avec une superficie de 181 785 km², elle est la plus vaste province d’Iran et se divise en deux parties : le Sistân au nord, et le Baloutchistân au sud. Elle se situe au voisinage (...)

-

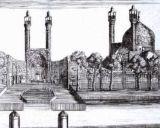

L’Iran du XVIIe siècle à travers le regard de Guillaume-Joseph Grelot

N° 46, septembre 2009Durant plusieurs de ses voyages en Orient, notamment en Turquie et en Iran, Jean Chardin fut accompagné d’un artiste peintre, Guillaume-Joseph Grelot, qu’il chargeait de dessiner les lieux les plus marquants qu’ils découvraient. Peu d’informations nous sont parvenues sur la biographie de ce jeune artiste qui finira, selon certaines notices biographiques succinctes, par se brouiller avec Chardin. Ajoutés au fil des pages de son Journal, ses gravures renforcent l’attractivité de l’œuvre de Chardin (...)

-

Les croquis de Perse de Jules Laurens

N° 46, septembre 2009Peintre et lithographe du XIXe siècle, Jules Laurens (1825-1901) rejoint son frère artiste dans le sud de la France dès son adolescence et s’inscrit à l’école des Beaux-arts de Montpellier. Il poursuit ensuite sa formation aux Beaux-arts de Paris, où il travaille notamment dans l’atelier de Paul Delaroche. Après avoir échoué au concours du Prix de Rome en 1845, il décide de quitter la France pour entreprendre un grand voyage en Orient à l’occasion d’une mission scientifique, accompagné par le géographe (...)

-

Mahallât, capitale iranienne de la culture florale

N° 44, juillet 2009La ville de Mahallât est située dans le sud de la province de Markazi en Iran, à 262 km de Téhéran. Outre son statut de centre historique rassemblant de nombreux monuments notamment des forteresses, mosquées et caravansérails des différentes périodes historiques iraniennes, elle est également réputée au niveau national pour ses jardins et serres où sont cultivées de multiples variétés de fleurs. Cette industrie joue un rôle économique majeur dans la région avec près de 2 millions de bouquets et 20 millions (...)

-

La fleur dans la mystique persane à travers l’œuvre de Mowlânâ et de Hâfez

N° 44, juillet 2009La fleur occupe une place centrale dans l’ensemble de la littérature persane, notamment dans la littérature mystique comme l’attestent le titre de certains grands traités tels que le Golshan-e Râz (La Roseraie du Mystère) de Shabestari, ’Abhar al-’Asheqin (Le jasmin des Fidèles d’Amour) de Rouzbehân Baqli Shirâzi ou encore le célèbre Golestân (Jardin des roses) de Saadi. La symbolique de la fleur est également très présente dans l’œuvre de deux grands mystiques iraniens Mowlanâ (1207-1273) et Hâfez (env. (...)

-

Entretien avec l’archevêque arménien Sebouh Sarkissian

N° 38, janvier 2009La constitution de la République islamique d’Iran reconnaît officiellement trois minorités religieuses, y compris les chrétiens, et indique qu’elles sont libres de pratiquer leur religion. Y a-t-il des obstacles dans la pratique ?

En théorie et en pratique, les chrétiens sont totalement libres de pratiquer leur religion, ainsi que les autres minorités comme les juifs ou chrétiens. Tant qu’ils restent dans la limite de leurs institutions et ne font pas de prosélytisme, il n’y a pas de problème. (...)

-

Le tourisme religieux, "clé de voûte" du secteur touristique iranien ?

N° 35, octobre 2008Outre ses nombreuses richesses naturelles et culturelles, l’Iran dispose d’un autre atout pouvant favoriser le développement de son secteur touristique : la présence de nombreux sites et sanctuaires religieux qui attirent chaque année des centaines de milliers de pèlerins chiites iraniens, mais également d’Irak, du Pakistan, d’Arabie Saoudite et des pays du Golfe persique et a favorisé depuis déjà plusieurs siècles le développement de ce que l’on pourrait appeler un "tourisme religieux". Si, en persan, (...)

-

Le golfe Persique : entre histoire millénaire et conflits actuels

N° 32, juillet 2008Le Golfe Persique (khalidje fârs en persan) a une riche histoire datant de plus de cinq millénaires. Carrefour commercial et lieu d’échange permanent entre Orient et Occident, il est devenu, à la suite de la découverte des premiers gisements de pétrole il y a à peine plus d’un siècle, une zone stratégique au centre de tensions et d’enjeux économiques et géopolitiques sans précédent au niveau régional et international. Plus récemment, le nom même de ce golfe a été l’objet d’une importante controverse ayant (...)

-

Les enjeux de la conservation et de la diffusion des images de guerre en Afghanistan

N° 31, juin 2008Du 7 au 8 avril 2008, un colloque organisé conjointement par l’Institut Français de Recherche en Iran (IFRI) et le Centre du Cinéma Documentaire et Expérimental iranien consacré au cinéma de guerre documentaire ainsi qu’à la question de la sauvegarde et de la diffusion de ce patrimoine audiovisuel, a rassemblé divers spécialistes et techniciens du cinéma, invités à débattre autour de ce thème à partir des exemples de l’Iran (1980-1988) et de l’Afghanistan (1979-2001). Etaient notamment présents Agnès (...)

-

Abou Saïd Abu-l-Kheir

N° 29, avril 2008Grand mystique et poète persan, Abû Sa’id Abu-l-Khayr est né en décembre 967 (Moharram 357) dans le village de Mehneh situé dans la province du Khorâssân de l’époque. Son père, qui était physicien et herboriste, faisait également preuve d’un vif intérêt pour le soufisme. Abû Sa’id Abu-l-Khayr apprit dès son plus jeune âge les sciences de son époque, la littérature arabe, et reçut une formation approfondie en théologie : il étudia tout d’abord le droit et la jurisprudence islamique durant plusieurs années auprès (...)

-

Téhéran et son métro

N° 25, décembre 2007La croissance urbaine, l’accroissement considérable du parc automobile et l’augmentation de la pollution qu’ils ont engendré ont fait de la mise en place d’un réseau de transport public étendu et fiable à Téhéran une véritable priorité gouvernementale afin de répondre aux problèmes croissants posés par le trafic et les questions de santé publique qui lui sont liées. Dès le début des années 1970, la construction d’un métro sur le modèle de ceux existant au sein des grandes capitales européennes fut également (...)

-

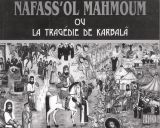

Nafas-ol-Mahmoum ou la tragédie de Karbala

N° 23, octobre 2007Nafass’ol mahmoum ou la tragédie de Karbalâ de Sheikh ’Abbâs-e Ghomî, la dernière traduction de Farîdeh Mahdavî-Damghânî

octeur en littérature européenne, Farîdeh Mahdavî-Damghânî est une spécialiste de la littérature médiévale et a traduit de nombreux ouvrages du persan au français et à l’italien, en espagnol et en allemand. Elle a également traduit plusieurs dizaines d’ouvrages étrangers en persan tels que La divine comédie de Dante, Le jour d’avant d’Umberto Eco ou encore La vie des maîtres de Baird T. (...)

-

Shahid Balkhi

N° 22, septembre 2007Richesse et savoir sont comme rose et narcisse

Qui ne sauraient fleurir ensemble.

Né à Balkh au IXe siècle, Abol-Hasan Shahîd Ibn Hossein Jahûdânakî Balkhî fut un grand théosophe, théologien et philosophe de son temps qui passa la plus grande partie de sa vie à étudier et à enseigner. Il fut notamment remarqué à la suite d’une controverse concernant la nature du plaisir qui l’opposa à Rhazès, anecdote figurant dans de nombreux écrits de l’époque et qui fut largement retenue par la postérité. On peut (...)

-

Seconde biennale internationale de l’affiche du monde musulman au Centre culturel et artistique Sabâ

N° 19, juin 2007Du 23 avril au 18 mai 2007 [1], le Centre culturel et artistique Sabâ organise la seconde Biennale internationale de l’affiche du monde musulman.

Des centaines d’affiches réalisées par des artistes venant essentiellement du Proche et Moyen Orient et abordant des domaines aussi variés que l’art, la musique, le cinéma, la politique internationale, l’environnement, ou la religion seront exposées pendant près d’un mois. En parallèle, plusieurs séminaires et conférences consacrés au rôle culturel du (...)

-

Sheikh Bahâï

N° 18, mai 2007Véritable renaissance de la philosophie et des arts, le règne de Shâh Abbâs fut le témoin de l’émergence de grandes figures intellectuelles et mystiques qui ont apporté au patrimoine iranien des richesses inestimables. Le Sheikh Bahâ el-Din Ameli, grand philosophe, mathématicien, logicien et astronome de l’époque safavide et dont on célèbre le souvenir le 23 avril, fait partie de ceux là.

Né en 953 de l’Hégire (1575) à Ba’lbak, il vécut d’abord dans un petit village de Syrie appelé Jaba’ee. Son père était (...)